La pluie tombe encore et encore. Quand elle ne ruisselle pas sur les baies vitrées, ne lèche pas les pare-brises, ne fait pas chanter les tuiles des toits, ne transforme pas le plateau en piscine pour troupeaux de phacochères, ne coupe pas les routes, ne fait pas sortir les fleuves de leur lit, ne prive pas d’eau potable des milliers de foyers, n’oblige pas à reloger des familles dans le Doubs et la Marne, ne mouille pas les genoux du Zouave, n’interdit pas le transport fluvial, ne rend pas neurasthéniques les chiens, c’est le vent qui fait craquer les os des maisons, balance furieusement les branches des sapins, sème le désordre dans les chevelures. Cela n’empêche pas les rouge-gorges, les mésanges et les moineaux de venir s’accrocher aux boules de graisse que je suspends pour eux tout autour de la maison. Quand, par intermittence, le soleil réussit une courte percée, on en est tout surpris. On cligne des yeux. On sent combien notre corps est en manque. On aimerait, comme les femmes russes, ouvrir nos manteaux et offrir nos peaux à la chaleur douce du dieu Râ. Pas un de mes patients ne passe la porte du cabinet sans évoquer ce manque de soleil, sans parler de madame la pluie et de monsieur le vent. En Islande, en ce moment, le jour se lève à dix heures trente et la nuit reprend ses droits à dix-sept heures et les béliers aux belles toisons continuent d’écouter leur laine pousser comme si de rien n’était.

La pluie tombe encore et encore. Quand elle ne ruisselle pas sur les baies vitrées, ne lèche pas les pare-brises, ne fait pas chanter les tuiles des toits, ne transforme pas le plateau en piscine pour troupeaux de phacochères, ne coupe pas les routes, ne fait pas sortir les fleuves de leur lit, ne prive pas d’eau potable des milliers de foyers, n’oblige pas à reloger des familles dans le Doubs et la Marne, ne mouille pas les genoux du Zouave, n’interdit pas le transport fluvial, ne rend pas neurasthéniques les chiens, c’est le vent qui fait craquer les os des maisons, balance furieusement les branches des sapins, sème le désordre dans les chevelures. Cela n’empêche pas les rouge-gorges, les mésanges et les moineaux de venir s’accrocher aux boules de graisse que je suspends pour eux tout autour de la maison. Quand, par intermittence, le soleil réussit une courte percée, on en est tout surpris. On cligne des yeux. On sent combien notre corps est en manque. On aimerait, comme les femmes russes, ouvrir nos manteaux et offrir nos peaux à la chaleur douce du dieu Râ. Pas un de mes patients ne passe la porte du cabinet sans évoquer ce manque de soleil, sans parler de madame la pluie et de monsieur le vent. En Islande, en ce moment, le jour se lève à dix heures trente et la nuit reprend ses droits à dix-sept heures et les béliers aux belles toisons continuent d’écouter leur laine pousser comme si de rien n’était.

Ici, dans le Loiret, les inondations liées à la crue centenaire ont laissé des traces. Je pense à toutes ces familles qui, dans la nuit du 1er juin 2016, ont vu leur maison inondée. Le père de l’une des amies de Victoire avait été réveillé à trois heures du matin par le bruit de l’eau entrant dans sa cuisine et son salon. Il s’était levé et, de l’eau jusqu’aux genoux, avait monté à l’étage tout ce qui pouvait l’être. Il s’était occupé d’une voisine, une vieille dame, qui ne pouvait plus sortir de chez elle. Des carpes nageaient dans les rues de Montargis. La plupart des boutiques de la rue principale avaient été noyées. Dans les champs, des animaux étaient morts. La montée des eaux avait été si brutale que les agriculteurs n’avaient pas eu le temps de mettre leur bétail à l’abri. Plus tard, on apprendrait qu’on avait fait le choix de noyer des villes et des villages en amont de la Seine pour sauver de la crue centenaire Paris la belle, Paris l’éternelle, Paris la culturelle, Paris la perle de l’hexagone. Une nouvelle illustration du pot de terre contre le pot de fer. Paris ne vaut pas seulement une messe mais il vaut aussi qu’on lui sacrifie des pans de territoire moins attractif.

Ici, dans le Loiret, les inondations liées à la crue centenaire ont laissé des traces. Je pense à toutes ces familles qui, dans la nuit du 1er juin 2016, ont vu leur maison inondée. Le père de l’une des amies de Victoire avait été réveillé à trois heures du matin par le bruit de l’eau entrant dans sa cuisine et son salon. Il s’était levé et, de l’eau jusqu’aux genoux, avait monté à l’étage tout ce qui pouvait l’être. Il s’était occupé d’une voisine, une vieille dame, qui ne pouvait plus sortir de chez elle. Des carpes nageaient dans les rues de Montargis. La plupart des boutiques de la rue principale avaient été noyées. Dans les champs, des animaux étaient morts. La montée des eaux avait été si brutale que les agriculteurs n’avaient pas eu le temps de mettre leur bétail à l’abri. Plus tard, on apprendrait qu’on avait fait le choix de noyer des villes et des villages en amont de la Seine pour sauver de la crue centenaire Paris la belle, Paris l’éternelle, Paris la culturelle, Paris la perle de l’hexagone. Une nouvelle illustration du pot de terre contre le pot de fer. Paris ne vaut pas seulement une messe mais il vaut aussi qu’on lui sacrifie des pans de territoire moins attractif.

Les familles qui ont vu leur maison inondée guettent avec angoisse le niveau du Loing et de l’Ouanne. Dans les mois qui ont suivi les inondations, il n’a pas été possible pour les artisans d’intervenir. Il fallait que l’humidité puisse s’évacuer des murs qui avaient été passés à l’eau de javel pour enrayer la prolifération des champignons. La crue centenaire s’était prolongée par un épisode de canicule terrible. Dans les maisons saturées en humidité régnait une ambiance tropicale malsaine. Certaines maisons situées trop près des rivières n’ont pas retrouvé d’habitants. Leurs portes et leurs volets offrent un visage résolument fermé tandis que l’eau, déjà, entre dans les jardins, submerge les potagers abandonnés. Les chutes de neige exceptionnelles tombées sur nos massifs risquent d’avoir des répercussions dans les vallées au moment du redoux. Inutile de jouer les oiseaux de mauvaise augure. La pluie va cesser. Le soleil va revenir. Les fleuves vont, sagement, regagner leur lit (qui est souvent loin d’être naturel). On verra à nouveau les genoux du Zouave. Les péniches circuleront sur le Rhin et sur la Seine. Les personnes qui, dans leur maison inondée, sentent encore l’odeur de la peinture fraîche, pourront respirer et retrouver un sommeil de meilleur qualité.

Les familles qui ont vu leur maison inondée guettent avec angoisse le niveau du Loing et de l’Ouanne. Dans les mois qui ont suivi les inondations, il n’a pas été possible pour les artisans d’intervenir. Il fallait que l’humidité puisse s’évacuer des murs qui avaient été passés à l’eau de javel pour enrayer la prolifération des champignons. La crue centenaire s’était prolongée par un épisode de canicule terrible. Dans les maisons saturées en humidité régnait une ambiance tropicale malsaine. Certaines maisons situées trop près des rivières n’ont pas retrouvé d’habitants. Leurs portes et leurs volets offrent un visage résolument fermé tandis que l’eau, déjà, entre dans les jardins, submerge les potagers abandonnés. Les chutes de neige exceptionnelles tombées sur nos massifs risquent d’avoir des répercussions dans les vallées au moment du redoux. Inutile de jouer les oiseaux de mauvaise augure. La pluie va cesser. Le soleil va revenir. Les fleuves vont, sagement, regagner leur lit (qui est souvent loin d’être naturel). On verra à nouveau les genoux du Zouave. Les péniches circuleront sur le Rhin et sur la Seine. Les personnes qui, dans leur maison inondée, sentent encore l’odeur de la peinture fraîche, pourront respirer et retrouver un sommeil de meilleur qualité.

Le week-end dernier, nous étions à Paris. Céleste avait rendez-vous le samedi matin à Sceaux avec les deux agents immobiliers qui ont consenti à l’accueillir pour son stage de troisième. Quand, très souvent, la plupart des collégiens doivent au réseau de leurs parents, de leurs grands-parents ou des amis de leurs parents de trouver leur stage, notre grande fille s’est débrouillée seule. Elle a d’abord hésité à faire son stage chez sa mamie, dans l’Ain, ou chez sa grand-mère, dans les Hauts de Seine. Elle a finalement opté pour la région parisienne car cela s’avérait plus simple. Un soir, elle est rentrée du collège et m’a dit : » maman, je vais appeler les agences immobilières pour trouver un stage. » Trente minutes plus tard, avec un grand sourire, elle m’annonçait avoir trouvé son stage à Sceaux dans une agence qui propose à la vente de bien jolies maisons bordant les allées du parc. Un peu plus tard, j’appelais l’un des directeurs et nous convenions d’un rendez-vous pour faire connaissance. Si elle se décidait à se mettre vraiment au travail, notre aînée pourrait faire une remarquable avocate car elle maîtrise naturellement l’art de la contradiction. Son attrait pour le métier d’agent immobilier doit certainement beaucoup à la nature bonhomme de Stéphane Plaza et à son émission « Recherche appartement ou maison ».

Le week-end dernier, nous étions à Paris. Céleste avait rendez-vous le samedi matin à Sceaux avec les deux agents immobiliers qui ont consenti à l’accueillir pour son stage de troisième. Quand, très souvent, la plupart des collégiens doivent au réseau de leurs parents, de leurs grands-parents ou des amis de leurs parents de trouver leur stage, notre grande fille s’est débrouillée seule. Elle a d’abord hésité à faire son stage chez sa mamie, dans l’Ain, ou chez sa grand-mère, dans les Hauts de Seine. Elle a finalement opté pour la région parisienne car cela s’avérait plus simple. Un soir, elle est rentrée du collège et m’a dit : » maman, je vais appeler les agences immobilières pour trouver un stage. » Trente minutes plus tard, avec un grand sourire, elle m’annonçait avoir trouvé son stage à Sceaux dans une agence qui propose à la vente de bien jolies maisons bordant les allées du parc. Un peu plus tard, j’appelais l’un des directeurs et nous convenions d’un rendez-vous pour faire connaissance. Si elle se décidait à se mettre vraiment au travail, notre aînée pourrait faire une remarquable avocate car elle maîtrise naturellement l’art de la contradiction. Son attrait pour le métier d’agent immobilier doit certainement beaucoup à la nature bonhomme de Stéphane Plaza et à son émission « Recherche appartement ou maison ».

Notre week-end a commencé d’une manière assez particulière. Stéphane était déjà à Paris pour son travail. Il avait eu la gentillesse de réserver pour les enfants et moi des billets de train au départ de la gare de Montargis. Pour se rendre à Paris on peut prendre un Intercités, train direct qui dessert Paris-Bercy en cinquante minutes ou un RER omnibus qui arrive en gare de Lyon et met une heure quarante. C’est ma mère qui nous convoyait les enfants et moi jusqu’à la gare. Il pleuvait, bien sûr. Sur le tableau des trains au départ, je ne voyais pas le nôtre. Alors je dépliais nos E-billets et constatais que Stéphane avait pris des billets pour un train à 18h02 au départ de…Paris-Bercy! Même si je savais que cette erreur était à mettre sur le compte d’une surcharge de travail, j’étais très agacée. Je changeais nos billets et nous prenions place sur les fauteuils peu confortables d’un RER. Nous aurions pu prendre le prochain direct mais il partait à 19h48. Nous n’allions pas rentrer à la maison pour repartir. Dans l’air flottait une douce odeur de transpiration qui me rappelait celle qui me faisait vaciller quand, étudiante, je pénétrais dans un amphithéâtre en fin de journée. Céleste et Victoire écoutaient des vidéos. Louis lisait un manga. J’essayais de m’abstraire en suivant les aventures d’un couple japonais sans enfant qui noue avec un chat qui venait du ciel une affection très forte. Un livre trouvé dans la librairie du centre Pompidou de la ville de Metz, le 1er janvier de cette année, par une journée si pluvieuse qu’aucun chat n’aurait aimé glisser ses moustaches dehors.

Notre week-end a commencé d’une manière assez particulière. Stéphane était déjà à Paris pour son travail. Il avait eu la gentillesse de réserver pour les enfants et moi des billets de train au départ de la gare de Montargis. Pour se rendre à Paris on peut prendre un Intercités, train direct qui dessert Paris-Bercy en cinquante minutes ou un RER omnibus qui arrive en gare de Lyon et met une heure quarante. C’est ma mère qui nous convoyait les enfants et moi jusqu’à la gare. Il pleuvait, bien sûr. Sur le tableau des trains au départ, je ne voyais pas le nôtre. Alors je dépliais nos E-billets et constatais que Stéphane avait pris des billets pour un train à 18h02 au départ de…Paris-Bercy! Même si je savais que cette erreur était à mettre sur le compte d’une surcharge de travail, j’étais très agacée. Je changeais nos billets et nous prenions place sur les fauteuils peu confortables d’un RER. Nous aurions pu prendre le prochain direct mais il partait à 19h48. Nous n’allions pas rentrer à la maison pour repartir. Dans l’air flottait une douce odeur de transpiration qui me rappelait celle qui me faisait vaciller quand, étudiante, je pénétrais dans un amphithéâtre en fin de journée. Céleste et Victoire écoutaient des vidéos. Louis lisait un manga. J’essayais de m’abstraire en suivant les aventures d’un couple japonais sans enfant qui noue avec un chat qui venait du ciel une affection très forte. Un livre trouvé dans la librairie du centre Pompidou de la ville de Metz, le 1er janvier de cette année, par une journée si pluvieuse qu’aucun chat n’aurait aimé glisser ses moustaches dehors.

A notre arrivée, Stéphane nous attendait sur le parvis. Louis se précipitait vers son papa et se jetait à son cou. En passant devant « le train bleu », je m’étais demandée si, un jour, enfin, j’irais dîner dans ce restaurant gastronomique de style néo-baroque et Belle Epoque. Le train bleu était le nom porté par le Nice-Paris. Les voyageurs y prenaient place dans des wagons bleus. Victoire, elle, s’était penchée vers moi et m’avait dit « le train bleu comme dans l’épisode d’Hercule Poirot ». Pendant de longues semaines, Victoire et moi, le dimanche après-midi, nous sommes installées sur le canapé de la mezzanine pour suivre l’une des nombreuses aventures du célèbre détective belge. Victoire a développé une vraie passion pour le petit homme toujours impeccablement sanglé dans des costumes à la coupe parfaite et trottinant dans ses souliers bicolores telle une geisha entravée dans ses mouvements par son kimono.

A notre arrivée, Stéphane nous attendait sur le parvis. Louis se précipitait vers son papa et se jetait à son cou. En passant devant « le train bleu », je m’étais demandée si, un jour, enfin, j’irais dîner dans ce restaurant gastronomique de style néo-baroque et Belle Epoque. Le train bleu était le nom porté par le Nice-Paris. Les voyageurs y prenaient place dans des wagons bleus. Victoire, elle, s’était penchée vers moi et m’avait dit « le train bleu comme dans l’épisode d’Hercule Poirot ». Pendant de longues semaines, Victoire et moi, le dimanche après-midi, nous sommes installées sur le canapé de la mezzanine pour suivre l’une des nombreuses aventures du célèbre détective belge. Victoire a développé une vraie passion pour le petit homme toujours impeccablement sanglé dans des costumes à la coupe parfaite et trottinant dans ses souliers bicolores telle une geisha entravée dans ses mouvements par son kimono.

La grande horloge qui marque les heures au-dessus de la gare vous fait voyager dans le passé. A la voir, on s’attendrait à entendre les sabots ferrés des chevaux des fiacres marteler les pavés mouillés des avenues. Ce n’est pas un fiacre qui nous conduit rue Berthollet mais un autobus, le 91. Pour les enfants, prendre le bus, c’est une véritable aventure. Victoire s’installe à une place seule juste derrière le conducteur. Louis reste debout tout au fond. Il s’interroge sur l’emplacement du moteur et l’ouverture des portes. Céleste s’amuse de constater que le jeune homme qui a voyagé avec nous de Montargis à Paris est dans le même autobus. Elle me l’a montré à notre arrivée sur le quai humide de la gare de Lyon. Elle le trouve très séduisant. Hasard improbable dans une ville aussi grande que Paris mais qui peut expliquer la magnifique phrase que Prévert met dans la bouche d’Arletty dans « les enfants du paradis » « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour! », le même jeune homme sera dans le même wagon du RER B qui les conduira demain son père et elle à Sceaux! Debout, non loin de Louis, je regarde au-travers des fenêtres giflées par la pluie les couples, les groupes d’amis, les étrangers installés à la terrasse des cafés. Passer de la solitude moniale de mon plateau à cette ville pleine de vie, de visages, de diversités, c’est presque fou! A la seconde où mes pieds foulent le sol parisien, où mes yeux s’accrochent à un café vivant, où mes poumons se chargent en particules fines, je sais que je suis de retour à la maison même si je suis toujours de passage et n’ai pas de chez moi.

La grande horloge qui marque les heures au-dessus de la gare vous fait voyager dans le passé. A la voir, on s’attendrait à entendre les sabots ferrés des chevaux des fiacres marteler les pavés mouillés des avenues. Ce n’est pas un fiacre qui nous conduit rue Berthollet mais un autobus, le 91. Pour les enfants, prendre le bus, c’est une véritable aventure. Victoire s’installe à une place seule juste derrière le conducteur. Louis reste debout tout au fond. Il s’interroge sur l’emplacement du moteur et l’ouverture des portes. Céleste s’amuse de constater que le jeune homme qui a voyagé avec nous de Montargis à Paris est dans le même autobus. Elle me l’a montré à notre arrivée sur le quai humide de la gare de Lyon. Elle le trouve très séduisant. Hasard improbable dans une ville aussi grande que Paris mais qui peut expliquer la magnifique phrase que Prévert met dans la bouche d’Arletty dans « les enfants du paradis » « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour! », le même jeune homme sera dans le même wagon du RER B qui les conduira demain son père et elle à Sceaux! Debout, non loin de Louis, je regarde au-travers des fenêtres giflées par la pluie les couples, les groupes d’amis, les étrangers installés à la terrasse des cafés. Passer de la solitude moniale de mon plateau à cette ville pleine de vie, de visages, de diversités, c’est presque fou! A la seconde où mes pieds foulent le sol parisien, où mes yeux s’accrochent à un café vivant, où mes poumons se chargent en particules fines, je sais que je suis de retour à la maison même si je suis toujours de passage et n’ai pas de chez moi.

Le samedi, chacun vaque à ses occupations. Tandis que Céleste et son papa partent à Sceaux, Victoire, Louis et moi sommes en mission pyjama et chaussons, les deux seuls articles qui font encore défaut à Victoire dans sa valise ouverte depuis maintenant trois semaines sur le sol de sa chambre en vue de son séjour en Auvergne. Dans un Etam encore serein en cette heure matinale, Louis craque pour une robe de chambre ourson et des mules lapin qu’il qualifie de « moumouteux ». La vendeuse qui me fait part de ses déboires en tant qu’usager du RER D et de son désir d’acheter un petit appartement dans Paris s’étonne de voir Louis entrer dans une cabine avec une robe de chambre ourson et des mules lapin. C’est Louis qui, âgée de quatre ans, avait commandé au Père Noël une table à repasser et un fer. En ce moment, Louis s’inquiète beaucoup de la profession qu’il pourrait exercer et, surtout, de savoir si elle sera compatible avec son rôle de papa. Louis entend consacrer beaucoup de temps à ses enfants.

Le samedi, chacun vaque à ses occupations. Tandis que Céleste et son papa partent à Sceaux, Victoire, Louis et moi sommes en mission pyjama et chaussons, les deux seuls articles qui font encore défaut à Victoire dans sa valise ouverte depuis maintenant trois semaines sur le sol de sa chambre en vue de son séjour en Auvergne. Dans un Etam encore serein en cette heure matinale, Louis craque pour une robe de chambre ourson et des mules lapin qu’il qualifie de « moumouteux ». La vendeuse qui me fait part de ses déboires en tant qu’usager du RER D et de son désir d’acheter un petit appartement dans Paris s’étonne de voir Louis entrer dans une cabine avec une robe de chambre ourson et des mules lapin. C’est Louis qui, âgée de quatre ans, avait commandé au Père Noël une table à repasser et un fer. En ce moment, Louis s’inquiète beaucoup de la profession qu’il pourrait exercer et, surtout, de savoir si elle sera compatible avec son rôle de papa. Louis entend consacrer beaucoup de temps à ses enfants.

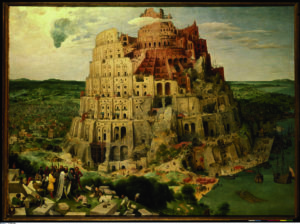

La famille se reconstitue au Louvre dans l’espace dédié aux restaurants du monde. Les enfants adorent le couscous. La dame qui est en charge du « Salam », restaurant marocain, nous connaît bien. Les enfants ont droit à un traitement de faveur. Le thé à la menthe est délicieux. Il faut arriver de bonne heure car les tables sont rapidement prises d’assaut par des grappes de touristes venus des quatre coins du monde. Les Japonais sont reconnaissables entre mille au masque qu’ils portent sur leur visage pour tenir les virus hivernaux à une distance respectable. Le Louvre, c’est Babel mais après que Dieu ait puni les hommes en introduisant la diversité des langues. Le rendez-vous de Céleste s’est très bien passé. Les deux messieurs qui dirigent l’agence vont tout mettre en oeuvre pour qu’elle puisse avoir une bonne idée des réalités de leur métier. Elle visitera des biens, répondra au téléphone et assistera à une signature chez le notaire. Après que son fils ait eu autant de mal à trouver son stage de troisième, l’un des deux agents immobiliers a décidé d’accueillir de jeunes stagiaires. Céleste ne « travaillera » pas le mercredi mais le samedi. L’agence est fermée le mercredi. Les deux agents immobiliers ont fait le choix de couper leur semaine et de pouvoir profiter de leurs enfants quand leurs clients, eux, travaillent le mercredi et peuvent se libérer le samedi pour les visites de biens.

La famille se reconstitue au Louvre dans l’espace dédié aux restaurants du monde. Les enfants adorent le couscous. La dame qui est en charge du « Salam », restaurant marocain, nous connaît bien. Les enfants ont droit à un traitement de faveur. Le thé à la menthe est délicieux. Il faut arriver de bonne heure car les tables sont rapidement prises d’assaut par des grappes de touristes venus des quatre coins du monde. Les Japonais sont reconnaissables entre mille au masque qu’ils portent sur leur visage pour tenir les virus hivernaux à une distance respectable. Le Louvre, c’est Babel mais après que Dieu ait puni les hommes en introduisant la diversité des langues. Le rendez-vous de Céleste s’est très bien passé. Les deux messieurs qui dirigent l’agence vont tout mettre en oeuvre pour qu’elle puisse avoir une bonne idée des réalités de leur métier. Elle visitera des biens, répondra au téléphone et assistera à une signature chez le notaire. Après que son fils ait eu autant de mal à trouver son stage de troisième, l’un des deux agents immobiliers a décidé d’accueillir de jeunes stagiaires. Céleste ne « travaillera » pas le mercredi mais le samedi. L’agence est fermée le mercredi. Les deux agents immobiliers ont fait le choix de couper leur semaine et de pouvoir profiter de leurs enfants quand leurs clients, eux, travaillent le mercredi et peuvent se libérer le samedi pour les visites de biens.

Nous marchons jusqu’à l’austère place des Vosges. Louis est fatigué. La maison de Victor Hugo et son exposition temporaire consacrée aux quatre collections réunies par des psychiatres au dix-neuvième siècle font flop. Les dessins, peintures, broderies et sculptures des patients sont très intéressantes mais leur mise en scène est rébarbative pour des jeunes. On est bien loin de l’approche si vivante de la Fabuloserie. Quant à la maison en elle-même, elle sent la naphtaline. On traverse les pièces sans éprouver la moindre émotion. Nous aurions mieux fait de rester au Louvre et de profiter de ce que le musée était calme en cette fin janvier pour montrer au trio des départements qu’ils ne connaissent pas encore.

Nous marchons jusqu’à l’austère place des Vosges. Louis est fatigué. La maison de Victor Hugo et son exposition temporaire consacrée aux quatre collections réunies par des psychiatres au dix-neuvième siècle font flop. Les dessins, peintures, broderies et sculptures des patients sont très intéressantes mais leur mise en scène est rébarbative pour des jeunes. On est bien loin de l’approche si vivante de la Fabuloserie. Quant à la maison en elle-même, elle sent la naphtaline. On traverse les pièces sans éprouver la moindre émotion. Nous aurions mieux fait de rester au Louvre et de profiter de ce que le musée était calme en cette fin janvier pour montrer au trio des départements qu’ils ne connaissent pas encore.

Dans le « nature et découvertes » de la rue Sainte Croix de la Bretonnerie, celui que je préfère dans Paris, nous retrouvons ma soeur, son mari, Valentin et Charlotte qui s’est assoupie dans sa poussette. Margot, elle, potasse au calme avec le chat. Fatigués de marcher sous la pluie, désireux d’échapper à la foule compacte qui envahit les rues étroites du Marais, nous nous réfugions dans un café. Péniblement, nous arrivons à nous installer dans un coin. Nous sommes serrés les uns contre les autres. Nos joues s’empourprent. L’effeuillage commence et, quand on peut à peine bouger, ce n’est pas simple de se défaire d’un manteau. Charlotte qui ne dort plus et a elle aussi bien chaud passe de bras en bras. A sept mois, Charlotte cherche à tout attraper. Il faut être plus vif qu’elle et éloigner avant qu’elle ne s’en saisisse les verres, les couverts, les serviettes en papier ou les morceaux de sucre. Nous sommes tous fous de ce bébé qui apporte tant de bonheur autour d’elle!

Dans le « nature et découvertes » de la rue Sainte Croix de la Bretonnerie, celui que je préfère dans Paris, nous retrouvons ma soeur, son mari, Valentin et Charlotte qui s’est assoupie dans sa poussette. Margot, elle, potasse au calme avec le chat. Fatigués de marcher sous la pluie, désireux d’échapper à la foule compacte qui envahit les rues étroites du Marais, nous nous réfugions dans un café. Péniblement, nous arrivons à nous installer dans un coin. Nous sommes serrés les uns contre les autres. Nos joues s’empourprent. L’effeuillage commence et, quand on peut à peine bouger, ce n’est pas simple de se défaire d’un manteau. Charlotte qui ne dort plus et a elle aussi bien chaud passe de bras en bras. A sept mois, Charlotte cherche à tout attraper. Il faut être plus vif qu’elle et éloigner avant qu’elle ne s’en saisisse les verres, les couverts, les serviettes en papier ou les morceaux de sucre. Nous sommes tous fous de ce bébé qui apporte tant de bonheur autour d’elle!

Après une incursion dans une boutique absolument délirante où les vêtements de seconde main s’achètent au kilo et les vendeurs ont tous un style vraiment très baroque, nous nous quittons. Nous rejoignons maintenant la marraine de Louis, Aurélie, et ses deux enfants dans leur nouvel appartement situé à Boulogne. A la station Franklin-Roosevelt, un couple et un groupe de huit petites filles âgées de huit ou neuf ans montent dans le wagon bondé. Je les imagine qui sortent d’un atelier au Grand Palais ou d’une visite au palais de la découverte. Elles sont excitées comme des puces et se mettent à chanter en boucle tout en dansant les premières phrases d’une chanson très entraînante du groupe ivoirien Magic System « magic in the air ». Leur bonne humeur légèrement hystérique est contagieuse et si tous les passagers ne se mettent ni à chanter ou à danser, un large sourire illumine leur visage.

Après une incursion dans une boutique absolument délirante où les vêtements de seconde main s’achètent au kilo et les vendeurs ont tous un style vraiment très baroque, nous nous quittons. Nous rejoignons maintenant la marraine de Louis, Aurélie, et ses deux enfants dans leur nouvel appartement situé à Boulogne. A la station Franklin-Roosevelt, un couple et un groupe de huit petites filles âgées de huit ou neuf ans montent dans le wagon bondé. Je les imagine qui sortent d’un atelier au Grand Palais ou d’une visite au palais de la découverte. Elles sont excitées comme des puces et se mettent à chanter en boucle tout en dansant les premières phrases d’une chanson très entraînante du groupe ivoirien Magic System « magic in the air ». Leur bonne humeur légèrement hystérique est contagieuse et si tous les passagers ne se mettent ni à chanter ou à danser, un large sourire illumine leur visage.

Autour d’une délicieuse raclette, nous passons un excellent moment chez Aurélie et ses enfants. Nous sommes heureux de pouvoir les découvrir dans leur nouvel environnement. Aurélie nous raconte sa session de workshop à Budapest avec des juristes du groupe Servier venus du monde entier. On apprend que les Chinoises sont très sérieuses et ne sortent pas le soir pour aller boire un verre ou pour danser, que le Russe représente sous la forme d’une voiture sa voisine australienne, que l’Australienne en plein jet-lag arrive à dormir les yeux ouverts et que les Hongrois, dans un dîner de gala, ne font pas des voisins de table très communicatifs. Nous serions volontiers restés plus longtemps mais tout le monde est fatigué et nous allons mettre une bonne heure à regagner la rue Berthollet. Un rideau de pluie nous a servi d’escorte jusqu’à la station de métro Pont de Saint Cloud. Un rideau de pluie nous attend quand nous sortons du métro Censier- Daubenton. Il faut slalomer entre les flaques d’eau. Les paroles du groupe Blues trottoir me reviennent en mémoire » un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passent sans me voir, une insomnie qui tourne au cauchemar, j’n’ai qu’une envie rentrer pas trop tard, d’toutes façons je voulais pas sortir, et ce soir j’avais le blues sur le trottoir ». Cette chanson est sortie en 1987. Je venais de commencer mes études de droit. J’avais dix-huit ans. L’âge de tous les possibles!

Autour d’une délicieuse raclette, nous passons un excellent moment chez Aurélie et ses enfants. Nous sommes heureux de pouvoir les découvrir dans leur nouvel environnement. Aurélie nous raconte sa session de workshop à Budapest avec des juristes du groupe Servier venus du monde entier. On apprend que les Chinoises sont très sérieuses et ne sortent pas le soir pour aller boire un verre ou pour danser, que le Russe représente sous la forme d’une voiture sa voisine australienne, que l’Australienne en plein jet-lag arrive à dormir les yeux ouverts et que les Hongrois, dans un dîner de gala, ne font pas des voisins de table très communicatifs. Nous serions volontiers restés plus longtemps mais tout le monde est fatigué et nous allons mettre une bonne heure à regagner la rue Berthollet. Un rideau de pluie nous a servi d’escorte jusqu’à la station de métro Pont de Saint Cloud. Un rideau de pluie nous attend quand nous sortons du métro Censier- Daubenton. Il faut slalomer entre les flaques d’eau. Les paroles du groupe Blues trottoir me reviennent en mémoire » un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passent sans me voir, une insomnie qui tourne au cauchemar, j’n’ai qu’une envie rentrer pas trop tard, d’toutes façons je voulais pas sortir, et ce soir j’avais le blues sur le trottoir ». Cette chanson est sortie en 1987. Je venais de commencer mes études de droit. J’avais dix-huit ans. L’âge de tous les possibles!

Dimanche, la pluie, toujours. Nous marchons jusqu’à la station Notre-Dame-des-Champs. Dans les allées détrempées du jardin du Luxembourg, les statues font grise mine. Les jonquilles pointent leur tige verte. La pluie n’est pas un frein au footing du matin et aux étirements. A voir tant de couples et leurs enfants portant cirés et bottes en caoutchouc, on pourrait se croire dans le Finistère! Nous retrouvons ma soeur et les siens pour un brunch. Perché au dernier étage d’un immeuble de la rue Caulaincourt, leur appartement est incroyablement lumineux même en ce jour gris. Au printemps, dès que les marronniers se couvrent de feuilles, on oublie la rue. On ne voit plus les immeubles. On est comme en suspension au-dessus de la canopée.

Dimanche, la pluie, toujours. Nous marchons jusqu’à la station Notre-Dame-des-Champs. Dans les allées détrempées du jardin du Luxembourg, les statues font grise mine. Les jonquilles pointent leur tige verte. La pluie n’est pas un frein au footing du matin et aux étirements. A voir tant de couples et leurs enfants portant cirés et bottes en caoutchouc, on pourrait se croire dans le Finistère! Nous retrouvons ma soeur et les siens pour un brunch. Perché au dernier étage d’un immeuble de la rue Caulaincourt, leur appartement est incroyablement lumineux même en ce jour gris. Au printemps, dès que les marronniers se couvrent de feuilles, on oublie la rue. On ne voit plus les immeubles. On est comme en suspension au-dessus de la canopée.

Travail de nos collégiennes oblige, nous ne rentrons pas trop tard. Dans la voiture, les enfants sont très fatigués. A Paris, on marche infiniment plus qu’à la campagne où toute la journée, pour une baguette ou pour une boite de doliprane, le collège ou l’école, le marché ou une séance de ciné, on utilise sa voiture. Marcher, c’est ce qui m’a le plus manqué quand nous avons posé nos bagages ici. Par ailleurs, j’avais la conduite en horreur. La semaine de travail, la marche est remplacée par le vélo et l’entretien de la maison fait office de cours de renforcement musculaire. Quant à la conduite, j’ai fini par dépasser l’angoisse très forte qui me faisait craindre de mourir à chaque déplacement. Si j’étais restée à Paris, je me serais toujours trouvée des excuses pour ne pas conduire. Ici, je n’ai pas eu le choix! C’est toujours dans l’action que nous dépassons nos angoisses!

Travail de nos collégiennes oblige, nous ne rentrons pas trop tard. Dans la voiture, les enfants sont très fatigués. A Paris, on marche infiniment plus qu’à la campagne où toute la journée, pour une baguette ou pour une boite de doliprane, le collège ou l’école, le marché ou une séance de ciné, on utilise sa voiture. Marcher, c’est ce qui m’a le plus manqué quand nous avons posé nos bagages ici. Par ailleurs, j’avais la conduite en horreur. La semaine de travail, la marche est remplacée par le vélo et l’entretien de la maison fait office de cours de renforcement musculaire. Quant à la conduite, j’ai fini par dépasser l’angoisse très forte qui me faisait craindre de mourir à chaque déplacement. Si j’étais restée à Paris, je me serais toujours trouvée des excuses pour ne pas conduire. Ici, je n’ai pas eu le choix! C’est toujours dans l’action que nous dépassons nos angoisses!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner