Depuis plusieurs semaines, le train du sommeil s’immobilise dans une gare perdue au milieu de nulle part. Le contrôleur frappe à la porte de ma cabine. Il me dit que je dois descendre. J’ai juste le temps d’ouvrir les yeux, d’ajuster ma vue encore floue, de jeter mes quelques affaires dans ma besace et je suis sur le quai. Je devine mon visage chiffonné, mes cheveux désordonnés et mes paupières lourdes. Les portes du train se referment sans bruit. Il repart dans la nuit. Je le suis, hypnotisée, jusqu’à ce qu’il ait tout à fait disparu. Il fait très froid dans la gare. Un vent glacial s’y engouffre. C’est une toute petite gare de campagne. A cette heure, s’il y a un chef de gare, j’aurais dû le voir sur le quai. Il n’y a absolument personne. Pas même les deux chats que j’avais entendu feuler la dernière fois. Je trouve un banc et m’y installe. Je me recroqueville sur moi-même pour essayer de me réchauffer. Je n’ai pas peur. Je sais qu’il ne m’arrivera rien. Il faut juste que je sois patiente, que j’attende qu’un nouveau train se présente. Alors, les portes s’ouvriront. Je serai autorisée à monter à bord. Je retrouverai une couchette et je pourrai finir ma nuit. Dans le ciel, la lune commence à perdre ses rondeurs. La gare manque cruellement de vieux chercheurs à barbiche et à binocles, de femmes nues aux corps d’albâtre et de vestiges antiques. Ce n’est pas Delvaux qui a imaginé cette gare !

Depuis plusieurs semaines, le train du sommeil s’immobilise dans une gare perdue au milieu de nulle part. Le contrôleur frappe à la porte de ma cabine. Il me dit que je dois descendre. J’ai juste le temps d’ouvrir les yeux, d’ajuster ma vue encore floue, de jeter mes quelques affaires dans ma besace et je suis sur le quai. Je devine mon visage chiffonné, mes cheveux désordonnés et mes paupières lourdes. Les portes du train se referment sans bruit. Il repart dans la nuit. Je le suis, hypnotisée, jusqu’à ce qu’il ait tout à fait disparu. Il fait très froid dans la gare. Un vent glacial s’y engouffre. C’est une toute petite gare de campagne. A cette heure, s’il y a un chef de gare, j’aurais dû le voir sur le quai. Il n’y a absolument personne. Pas même les deux chats que j’avais entendu feuler la dernière fois. Je trouve un banc et m’y installe. Je me recroqueville sur moi-même pour essayer de me réchauffer. Je n’ai pas peur. Je sais qu’il ne m’arrivera rien. Il faut juste que je sois patiente, que j’attende qu’un nouveau train se présente. Alors, les portes s’ouvriront. Je serai autorisée à monter à bord. Je retrouverai une couchette et je pourrai finir ma nuit. Dans le ciel, la lune commence à perdre ses rondeurs. La gare manque cruellement de vieux chercheurs à barbiche et à binocles, de femmes nues aux corps d’albâtre et de vestiges antiques. Ce n’est pas Delvaux qui a imaginé cette gare !

Je pense que je dois à mes récentes lectures ces temps suspendus dans des gares perdues. En l’espace de moins de trois semaines, je suis devenue un chien, deux hommes et une femme et, maintenant, je me coule dans la vie d’Alexandre Yersin entre voyages, peste et choléra. J’ai commencé par m’appeler Buck, chien issu du croisement entre un saint-bernard et un berger écossais. C’était l’époque de la ruée vers l’or, celle que Chaplin a immortalisée. On m’arrachait à ma douce condition d’animal domestique pour faire de moi un chien de traîneau. Je quittais la Californie pour l’Alaska. J’endurais mille souffrances mais je n’avais jamais peur. Les épreuves me rendaient plus fort encore. A la mort de mon dernier maître, je ne cherchais plus à résister à l’appel de la vie sauvage. J’entrais dans la forêt pour y devenir le chef de la meute des loups.

Je pense que je dois à mes récentes lectures ces temps suspendus dans des gares perdues. En l’espace de moins de trois semaines, je suis devenue un chien, deux hommes et une femme et, maintenant, je me coule dans la vie d’Alexandre Yersin entre voyages, peste et choléra. J’ai commencé par m’appeler Buck, chien issu du croisement entre un saint-bernard et un berger écossais. C’était l’époque de la ruée vers l’or, celle que Chaplin a immortalisée. On m’arrachait à ma douce condition d’animal domestique pour faire de moi un chien de traîneau. Je quittais la Californie pour l’Alaska. J’endurais mille souffrances mais je n’avais jamais peur. Les épreuves me rendaient plus fort encore. A la mort de mon dernier maître, je ne cherchais plus à résister à l’appel de la vie sauvage. J’entrais dans la forêt pour y devenir le chef de la meute des loups.

Ma deuxième lecture m’a rendue à mon corps de femme ou plutôt d’homme et même de deux hommes. J’étais alternativement le poète Rûmi et le derviche Shams. Je vivais les derniers jours de Badgad avant l’entrée de l’armée de Gengis Khan. Je vivais l’amour et la tolérance. Puis, avec ma troisième lecture, je retrouvais un corps de femme. J’étais Lili, Française, ayant tout quitté pour s’embarquer sur des bateaux pour des campagnes de pêche. J’étais loin, très loin de Manosque-les-Couteaux. Je rêvais d’aller à Point Barrow. En attendant, je laissais Anchorage en Alaska et arrivais par avion sur l’île de Kodiak. J’embarquais sur le Rebel pour la pêche à la morue noire en mer de Béring. Ensuite, ce serait le flétan et qui sait encore après, le crabe et le saumon. Comme les autres, je cherchais dans ce quotidien terriblement dur à ne plus penser, à expier mes fautes, à éprouver mon corps. Entre deux campagnes, les retours au port étaient toujours les mêmes faits de virées dans les bars et de nuits trop courtes. Les rares moments de magie, c’est à bord que je les vivais dans la contemplation de la mer, l’assaut des vagues, le passage silencieux d’une baleine bleue, le plongeon d’un cormoran. Aussi dure qu’ait pu être la vie de Lili sur le Rebel et à terre, c’est à regret que je les ai quittés, elle, mais aussi, Jess, Simon, Dave, Andy, Jason, Mattis, Joey, Ian, Murphy et Jude, le grand marin, lion à bord, ours à terre.

Ma deuxième lecture m’a rendue à mon corps de femme ou plutôt d’homme et même de deux hommes. J’étais alternativement le poète Rûmi et le derviche Shams. Je vivais les derniers jours de Badgad avant l’entrée de l’armée de Gengis Khan. Je vivais l’amour et la tolérance. Puis, avec ma troisième lecture, je retrouvais un corps de femme. J’étais Lili, Française, ayant tout quitté pour s’embarquer sur des bateaux pour des campagnes de pêche. J’étais loin, très loin de Manosque-les-Couteaux. Je rêvais d’aller à Point Barrow. En attendant, je laissais Anchorage en Alaska et arrivais par avion sur l’île de Kodiak. J’embarquais sur le Rebel pour la pêche à la morue noire en mer de Béring. Ensuite, ce serait le flétan et qui sait encore après, le crabe et le saumon. Comme les autres, je cherchais dans ce quotidien terriblement dur à ne plus penser, à expier mes fautes, à éprouver mon corps. Entre deux campagnes, les retours au port étaient toujours les mêmes faits de virées dans les bars et de nuits trop courtes. Les rares moments de magie, c’est à bord que je les vivais dans la contemplation de la mer, l’assaut des vagues, le passage silencieux d’une baleine bleue, le plongeon d’un cormoran. Aussi dure qu’ait pu être la vie de Lili sur le Rebel et à terre, c’est à regret que je les ai quittés, elle, mais aussi, Jess, Simon, Dave, Andy, Jason, Mattis, Joey, Ian, Murphy et Jude, le grand marin, lion à bord, ours à terre.

J’ai rangé « le grand marin » sur une des étagères du lit clos breton qui me sert de bibliothèque. En pensée, j’ai remercié Catherine Poulain d’avoir, par ce roman, partagé son expérience de travailleuse dans une conserverie de poissons en Islande et sur les chantiers navals en Amérique. Tous ces personnages, Buck, Rûmi, Shams, Lili et les hommes de l’équipage du Rebel avaient vécu tant d’expériences physiques et mentales extraordinaires, que Je me suis demandée à quels moments de ma vie, j’avais poussé au-delà de leurs limites mon corps et mon esprit. Hormis l’anorexie de l’adolescence, J’en ai identifié trois. Sans hésiter, je mets en tête la naissance de notre deuxième fille, Victoire, un accouchement que j’ai voulu sans aide pour effacer le souvenir de la césarienne programmée de Céleste, notre aînée. Jamais, je crois, je n’avais puisé si loin en moi une telle force. Jamais, je n’avais senti que je mobilisais en moi des ressources archaïques, dans le sens de « primitives » « brutes ». A un moment, j’ai vraiment pensé que je n’y arriverais pas. J’avais tout donné. Je me sentais vaincue. Cela faisait plus d’une heure que nous étions dans cette salle de naissance. C’est au moment où la sage-femme m’a dit « votre bébé se fatigue. Il faut absolument la sortir » que j’ai réussi à contacter ces ressources archaïques et l’instant d’après, Victoire était dans mes bras, petite fille courageuse, qui, elle aussi, avait dû lutter pour arriver là ! Son caractère semble marqué par cette expérience première. En deuxième place, je mets la naissance de notre troisième enfant, Louis. Non pas que sa naissance ait été longue -le premier acte était presqu’intégralement joué quand nous sommes arrivés à la maternité- mais parce que Louis (personne ne le savait) était un énorme bébé et que le mettre au monde m’a valu quelques petits désagréments dont un claquage du plexus solaire dans une des dernières contractions. J’ai fini de le tirer en dehors de moi. La sage-femme m’avait dit de glisser mes mains sous ses aisselles. Je l’ai hissé sur ma poitrine. J’étais fascinée par sa carrure. J’en oubliais la douleur qui irradiait dans ma poitrine. Je ne pouvais presque plus respirer. Sans l’ombre d’une hésitation et sans même couler un regard vers moi, il s’est mis à table et, ensuite, repus, s’est endormi ! Enfin, en troisième position, et dans un registre très différent, je place une ascension au Népal, un sommet à 6287 mètres. En raison de problèmes techniques dont une corde prise dans la glace rendant la descente en rappel impossible, le mal des montagnes dont souffrait une partie de nos porteurs recrutés en plaine, nous avons marché sans interruption de 3h30 du matin à 16h30. A la fatigue s’ajoutait une douleur lancinante consécutive à une chute sur le dos de plusieurs mètres. Ce jour-là, nous avons tous été chercher très loin en nous la force d’aller au bout. Arrivés au campement, les tentes montées, c’est seule, dans mon duvet, que j’ai pu pleurer et exprimer fatigue, peur et douleur. Nos deux cuisiniers, eux, s’activaient déjà pour nous préparer un délicieux repas !

J’ai rangé « le grand marin » sur une des étagères du lit clos breton qui me sert de bibliothèque. En pensée, j’ai remercié Catherine Poulain d’avoir, par ce roman, partagé son expérience de travailleuse dans une conserverie de poissons en Islande et sur les chantiers navals en Amérique. Tous ces personnages, Buck, Rûmi, Shams, Lili et les hommes de l’équipage du Rebel avaient vécu tant d’expériences physiques et mentales extraordinaires, que Je me suis demandée à quels moments de ma vie, j’avais poussé au-delà de leurs limites mon corps et mon esprit. Hormis l’anorexie de l’adolescence, J’en ai identifié trois. Sans hésiter, je mets en tête la naissance de notre deuxième fille, Victoire, un accouchement que j’ai voulu sans aide pour effacer le souvenir de la césarienne programmée de Céleste, notre aînée. Jamais, je crois, je n’avais puisé si loin en moi une telle force. Jamais, je n’avais senti que je mobilisais en moi des ressources archaïques, dans le sens de « primitives » « brutes ». A un moment, j’ai vraiment pensé que je n’y arriverais pas. J’avais tout donné. Je me sentais vaincue. Cela faisait plus d’une heure que nous étions dans cette salle de naissance. C’est au moment où la sage-femme m’a dit « votre bébé se fatigue. Il faut absolument la sortir » que j’ai réussi à contacter ces ressources archaïques et l’instant d’après, Victoire était dans mes bras, petite fille courageuse, qui, elle aussi, avait dû lutter pour arriver là ! Son caractère semble marqué par cette expérience première. En deuxième place, je mets la naissance de notre troisième enfant, Louis. Non pas que sa naissance ait été longue -le premier acte était presqu’intégralement joué quand nous sommes arrivés à la maternité- mais parce que Louis (personne ne le savait) était un énorme bébé et que le mettre au monde m’a valu quelques petits désagréments dont un claquage du plexus solaire dans une des dernières contractions. J’ai fini de le tirer en dehors de moi. La sage-femme m’avait dit de glisser mes mains sous ses aisselles. Je l’ai hissé sur ma poitrine. J’étais fascinée par sa carrure. J’en oubliais la douleur qui irradiait dans ma poitrine. Je ne pouvais presque plus respirer. Sans l’ombre d’une hésitation et sans même couler un regard vers moi, il s’est mis à table et, ensuite, repus, s’est endormi ! Enfin, en troisième position, et dans un registre très différent, je place une ascension au Népal, un sommet à 6287 mètres. En raison de problèmes techniques dont une corde prise dans la glace rendant la descente en rappel impossible, le mal des montagnes dont souffrait une partie de nos porteurs recrutés en plaine, nous avons marché sans interruption de 3h30 du matin à 16h30. A la fatigue s’ajoutait une douleur lancinante consécutive à une chute sur le dos de plusieurs mètres. Ce jour-là, nous avons tous été chercher très loin en nous la force d’aller au bout. Arrivés au campement, les tentes montées, c’est seule, dans mon duvet, que j’ai pu pleurer et exprimer fatigue, peur et douleur. Nos deux cuisiniers, eux, s’activaient déjà pour nous préparer un délicieux repas !

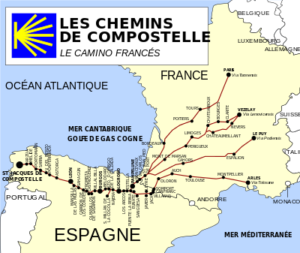

Tous ces voyages, ces univers ont dû mettre mon cerveau en ébullition et réveiller en moi l’envie d’autres horizons. Je sais depuis bien longtemps que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, que le bonheur est en soi. Mais, je ressens le désir puissant de repartir. Je ne rêve pas de destinations lointaines. Au moins quatre ans, déjà, que par la pensée, je marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J’ai deux bourdons. L’un vient de Lourdes et l’autre de Saint-Véran. J’ai déjà fait une partie du chemin avec « le vestibule des causes perdues » et le « Compostelle malgré moi ». Je dois avoir au moins quatre guides pour m’aider à penser la route idéale. Je rêve de partir avec des amis chers que je ne vois pas souvent. Je voudrais que le voyage soit à la fois une aventure personnelle mais également l’occasion de vraies retrouvailles dans la simplicité.

Tous ces voyages, ces univers ont dû mettre mon cerveau en ébullition et réveiller en moi l’envie d’autres horizons. Je sais depuis bien longtemps que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, que le bonheur est en soi. Mais, je ressens le désir puissant de repartir. Je ne rêve pas de destinations lointaines. Au moins quatre ans, déjà, que par la pensée, je marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J’ai deux bourdons. L’un vient de Lourdes et l’autre de Saint-Véran. J’ai déjà fait une partie du chemin avec « le vestibule des causes perdues » et le « Compostelle malgré moi ». Je dois avoir au moins quatre guides pour m’aider à penser la route idéale. Je rêve de partir avec des amis chers que je ne vois pas souvent. Je voudrais que le voyage soit à la fois une aventure personnelle mais également l’occasion de vraies retrouvailles dans la simplicité.

Marcher dans la durée, c’est ce que je préfère. Transporter avec soi l’essentiel. Laisser ce qui encombre, ce qui alourdit le pas. Respirer. Regarder autour de soi. Sentir. Entrer en soi. Ecouter le silence, le chant des oiseaux. Trouver son pas, le sien. Ne pas chercher à s’ajuster sur celui des autres. Eprouver le travail d’épure du chemin sur soi. Au moment des arrêts ou, le soir, au gîte d’étape, être vraiment ensemble. Sur le papier, cela semble facile de partir deux mois. Nous avons bien voyagé une année entière !

Marcher dans la durée, c’est ce que je préfère. Transporter avec soi l’essentiel. Laisser ce qui encombre, ce qui alourdit le pas. Respirer. Regarder autour de soi. Sentir. Entrer en soi. Ecouter le silence, le chant des oiseaux. Trouver son pas, le sien. Ne pas chercher à s’ajuster sur celui des autres. Eprouver le travail d’épure du chemin sur soi. Au moment des arrêts ou, le soir, au gîte d’étape, être vraiment ensemble. Sur le papier, cela semble facile de partir deux mois. Nous avons bien voyagé une année entière !

Mais, à l’époque, nous n’avions pas d’enfants, de patients, de voyages à organiser pour les autres. Je me demande si, sans ce grand voyage, cette longue respiration, tous ces kilomètres inscrits dans les semelles de nos chaussures de randonnée, je ressentirais autant le besoin de repartir. Pour être tout à fait honnête, j’aurais certainement envie de voyager car je suis curieuse mais ce serait dans un espace temps limité. Quand on a connu la liberté du voyage dans la durée, on n’a plus envie de partir pour une semaine ou quinze jours. Je mettrai sans doute encore quinze ou vingt ans à accomplir mon pèlerinage sur la voie jacquaire mais je le ferai dans la durée car c’est, pour moi, cette durée qui permet un profond travail sur soi. Un jour, enfin, je partirai seule ou avec Stéphane et des amis. Idéalement, j’aimerais partir comme on partait au Moyen Age, directement de chez moi, à pied. Le début du chemin serait là où, tous les jours, au moins deux fois par jour, je marche avec Fantôme. J’aurais aimé que Fantôme m’accompagne. Pourquoi la vie des animaux est-elle si courte quand ils sont de si bons compagnons ?

Mais, à l’époque, nous n’avions pas d’enfants, de patients, de voyages à organiser pour les autres. Je me demande si, sans ce grand voyage, cette longue respiration, tous ces kilomètres inscrits dans les semelles de nos chaussures de randonnée, je ressentirais autant le besoin de repartir. Pour être tout à fait honnête, j’aurais certainement envie de voyager car je suis curieuse mais ce serait dans un espace temps limité. Quand on a connu la liberté du voyage dans la durée, on n’a plus envie de partir pour une semaine ou quinze jours. Je mettrai sans doute encore quinze ou vingt ans à accomplir mon pèlerinage sur la voie jacquaire mais je le ferai dans la durée car c’est, pour moi, cette durée qui permet un profond travail sur soi. Un jour, enfin, je partirai seule ou avec Stéphane et des amis. Idéalement, j’aimerais partir comme on partait au Moyen Age, directement de chez moi, à pied. Le début du chemin serait là où, tous les jours, au moins deux fois par jour, je marche avec Fantôme. J’aurais aimé que Fantôme m’accompagne. Pourquoi la vie des animaux est-elle si courte quand ils sont de si bons compagnons ?

Grâce à un lecteur qui, sans boussole, a voyagé jusqu’à ce blog, je crois que le temps est venu de changer non pas son titre « horscadre » mais ce qu’il est sensé incarner. Il n’est plus un « guide de survie d’une Parisienne à la campagne ». La survie appartient au passé et, finalement, je n’ai jamais été ce qu’on appelle une Parisienne mais seulement une personne qui, après des années de nomadisme, avait adopté Paris et pensait s’y enraciner. J’aurais besoin de votre aide pour trouver un autre sous-titre. Je compte sur vous. Je tiens à remercier chaleureusement Cédric pour cet échange que nous avons noué avec les voyages imaginaires. On n’écrit pas pour soi. On n’écrit pour partager. Je le remercie également pour ce potager auquel nous allons redonner vie. J’aurai besoin de conseils !

Grâce à un lecteur qui, sans boussole, a voyagé jusqu’à ce blog, je crois que le temps est venu de changer non pas son titre « horscadre » mais ce qu’il est sensé incarner. Il n’est plus un « guide de survie d’une Parisienne à la campagne ». La survie appartient au passé et, finalement, je n’ai jamais été ce qu’on appelle une Parisienne mais seulement une personne qui, après des années de nomadisme, avait adopté Paris et pensait s’y enraciner. J’aurais besoin de votre aide pour trouver un autre sous-titre. Je compte sur vous. Je tiens à remercier chaleureusement Cédric pour cet échange que nous avons noué avec les voyages imaginaires. On n’écrit pas pour soi. On n’écrit pour partager. Je le remercie également pour ce potager auquel nous allons redonner vie. J’aurai besoin de conseils !

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner