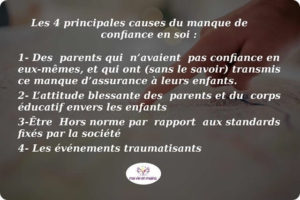

On ne le dira jamais assez: l’amour que les parents portent à leurs enfants associé à la confiance dont ils les investissent sont les deux piliers qui vont garantir leur bonne croissance, leur équilibre et leur permettre de dérouler la vie qu’ils auront choisie: pas d’études passées en force, pas de métier imposé, une sexualité librement assumée, l’accès ou non à la parentalité. Il est temps que nos sociétés intègrent qu’on peut être pleinement heureux sans vivre à deux et avoir une vie positive sans mettre au monde des enfants. Il importe de dégager les femmes de cette dette sociale vis à vis du groupe. Ce n’est parce qu’en Occident, nos sociétés sont vieillissantes et que se pose la question du financement des retraites, que les femmes doivent obligatoirement devenir des mères. Subir une maternité non voulue et, après la naissance de son bébé ne pas parvenir à s’attacher à lui et à l’aimer ou lui faire ressentir indéfiniment une culpabilité liée à son existence, tout ceci sera désastreux pour l’enfant qui, n’en déplaise à certains thérapeutes, ne demande pas à exister.

On ne le dira jamais assez: l’amour que les parents portent à leurs enfants associé à la confiance dont ils les investissent sont les deux piliers qui vont garantir leur bonne croissance, leur équilibre et leur permettre de dérouler la vie qu’ils auront choisie: pas d’études passées en force, pas de métier imposé, une sexualité librement assumée, l’accès ou non à la parentalité. Il est temps que nos sociétés intègrent qu’on peut être pleinement heureux sans vivre à deux et avoir une vie positive sans mettre au monde des enfants. Il importe de dégager les femmes de cette dette sociale vis à vis du groupe. Ce n’est parce qu’en Occident, nos sociétés sont vieillissantes et que se pose la question du financement des retraites, que les femmes doivent obligatoirement devenir des mères. Subir une maternité non voulue et, après la naissance de son bébé ne pas parvenir à s’attacher à lui et à l’aimer ou lui faire ressentir indéfiniment une culpabilité liée à son existence, tout ceci sera désastreux pour l’enfant qui, n’en déplaise à certains thérapeutes, ne demande pas à exister.

Je reposte cette chronique que j’ai écrite exactement le 14 janvier 2014. Cela n’a rien à voir avec le thème du jour mais j’ai été obligée de défaire le sapin dont l’âme était partie se réincarner dans une forêt sibérienne, non loin du lac Baïkal. Cela me rassure de penser que notre joli petit sapin va continuer sa vie ailleurs. Comme à chaque fois, j’étais triste de lui retirer ses boules, ses petits sujets et ses guirlandes. J’étais encore plus triste quand Stéphane, muni de gants de jardinier, est venu scier ses branches. Une forte odeur de résine se dégageait du sapin supplicié. Ensuite, j’ai ramassé toutes les épines sur les lattes du parquet. Le lendemain, j’ai remmaillotté dans des feuilles de papier absorbant les santons, le moulin, la fontaine, l’église arlésienne, rangé la crèche et le papier dans une large boite ayant contenu des bottes achetées dans un petit village normand.

Je reposte cette chronique que j’ai écrite exactement le 14 janvier 2014. Cela n’a rien à voir avec le thème du jour mais j’ai été obligée de défaire le sapin dont l’âme était partie se réincarner dans une forêt sibérienne, non loin du lac Baïkal. Cela me rassure de penser que notre joli petit sapin va continuer sa vie ailleurs. Comme à chaque fois, j’étais triste de lui retirer ses boules, ses petits sujets et ses guirlandes. J’étais encore plus triste quand Stéphane, muni de gants de jardinier, est venu scier ses branches. Une forte odeur de résine se dégageait du sapin supplicié. Ensuite, j’ai ramassé toutes les épines sur les lattes du parquet. Le lendemain, j’ai remmaillotté dans des feuilles de papier absorbant les santons, le moulin, la fontaine, l’église arlésienne, rangé la crèche et le papier dans une large boite ayant contenu des bottes achetées dans un petit village normand.

Demain, cela fera une semaine que Fantôme et moi n’avons pas vu Muguette. Désormais, je pars la nuit avec une frontale enroulée autour de mon poignet gauche. Quand nous passons devant la maison de Muguette, les volets sont encore fermés. Les poules, le coq et les moutons ne bronchent pas. Dans ces fins de nuits rendus très sombres par les nuages, j’entends craquer les arbres et s’envoler les rapaces. Tout à l’heure, en conduisant Louis au collège, j’ai vu un oiseau de proie sur un talus. Il avait dû être heurté par un véhicule et l’une de ses ailes semblait mal en point. J’aurais aimé pouvoir m’arrêter pour le prendre mais sans des gants en cuir l’opération semblait compromise. Il aurait eu peur, aurait cherché à me piquer et se serait davantage blessé.

Maintenant, place à une chronique vieille de six ans!

Cela me fait tout drôle de penser qu’en septembre notre aînée entrera en sixième, que notre dernier aura sept ans et qu’en octobre, cela fera exactement 30 ans que j’avais 15 ans. Je me rappelle cette impression troublante que je ressentais enfant et adolescente à la vue de photos de nos parents qui, entre 30 et 40 ans, souriaient à l’objectif. Je ne voyais pas comment, un jour, il serait possible que j’ai le même âge qu’eux sur les clichés dont les couleurs passaient avec les rayons de lumière d’un soleil gardois se frayant un chemin l’été entre les interstices des volets fermés. Maintenant, sur les photos que j’aimais tant, ils sont plus jeunes que moi aujourd’hui. Pourtant, je n’ai pas vu passer ces trente années et, dans ma tête, mon cœur et mes jambes, je ne sens pas ces bientôt 45 années.

Cela me fait tout drôle de penser qu’en septembre notre aînée entrera en sixième, que notre dernier aura sept ans et qu’en octobre, cela fera exactement 30 ans que j’avais 15 ans. Je me rappelle cette impression troublante que je ressentais enfant et adolescente à la vue de photos de nos parents qui, entre 30 et 40 ans, souriaient à l’objectif. Je ne voyais pas comment, un jour, il serait possible que j’ai le même âge qu’eux sur les clichés dont les couleurs passaient avec les rayons de lumière d’un soleil gardois se frayant un chemin l’été entre les interstices des volets fermés. Maintenant, sur les photos que j’aimais tant, ils sont plus jeunes que moi aujourd’hui. Pourtant, je n’ai pas vu passer ces trente années et, dans ma tête, mon cœur et mes jambes, je ne sens pas ces bientôt 45 années.

Je suis également prise de tournis en pensant que ma sœur, ma « petite » sœur, elle, va franchir le cap des 40 ans et là aussi cela semble impensable tant les « petits » frères et les « petites » sœurs ne peuvent pas vieillir. Maintenant que deux océans et neuf heures de décalage horaire nous séparent, j’aimerais que nous puissions un jour nous retrouver « comme avant », comme quand nous n’étions que nous. Pas de maris, pas d’enfants. Seulement nous. On pourrait marcher sur le chemin de Saint-Jacques et se raconter toutes ces années vécues déjà partiellement à distance ou ne pas parler et être juste dans le plaisir de la présence de l’autre. Nous n’avons jamais marché dans la durée toutes les deux, seulement une seule fois, quelques heures dans la même journée, et nous étions trois. Nous étions partis d’une station des Alpes en été. Nous étions, mon mari et moi, en transit en France, entre Amérique latine et Asie, notre pays envisagé comme une escale pour reprendre des forces auprès de ceux que nous aimions et nous avions longé une ligne de crête. C’était magnifique ! Mais nous nous étions trompés. Nous ne pouvions pas faire une boucle et revenir à notre point de départ. Le soleil déclinait, alors nous avions du appeler notre beau-frère qui était venu nous chercher de l’autre côté de la vallée. Il était assez mécontent. Il avait été pris au piège d’un de ces embouteillages si courants dans les coins touristiques et qui rendent particulièrement nerveux les autochtones.

Je suis également prise de tournis en pensant que ma sœur, ma « petite » sœur, elle, va franchir le cap des 40 ans et là aussi cela semble impensable tant les « petits » frères et les « petites » sœurs ne peuvent pas vieillir. Maintenant que deux océans et neuf heures de décalage horaire nous séparent, j’aimerais que nous puissions un jour nous retrouver « comme avant », comme quand nous n’étions que nous. Pas de maris, pas d’enfants. Seulement nous. On pourrait marcher sur le chemin de Saint-Jacques et se raconter toutes ces années vécues déjà partiellement à distance ou ne pas parler et être juste dans le plaisir de la présence de l’autre. Nous n’avons jamais marché dans la durée toutes les deux, seulement une seule fois, quelques heures dans la même journée, et nous étions trois. Nous étions partis d’une station des Alpes en été. Nous étions, mon mari et moi, en transit en France, entre Amérique latine et Asie, notre pays envisagé comme une escale pour reprendre des forces auprès de ceux que nous aimions et nous avions longé une ligne de crête. C’était magnifique ! Mais nous nous étions trompés. Nous ne pouvions pas faire une boucle et revenir à notre point de départ. Le soleil déclinait, alors nous avions du appeler notre beau-frère qui était venu nous chercher de l’autre côté de la vallée. Il était assez mécontent. Il avait été pris au piège d’un de ces embouteillages si courants dans les coins touristiques et qui rendent particulièrement nerveux les autochtones.

Le temps passe creusant autour de nos yeux, sur nos fronts, des rides d’expression, jetant des fils d’argent dans nos cheveux, fanant les couleurs des rideaux, nous libérant de nos certitudes, nous épurant du superflu, et certaines phrases entendues, certains commentaires écrits dans les marges des copies ne s’oublient pas. Ils continuent de résonner en nous. Nous réalisons qu’ils nous ont porté presqu’à notre insu. Notre professeur de philosophie nous avait dit que philosopher c’était apprendre à mourir et qu’on pouvait convertir ses angoisses en heures de travail. Quant à notre professeur de Français, un petit bout de femme consumée par un feu intérieur puissant, juchée sur pas loin de 10 centimètres de talons aiguilles, la peau tannée en toute saison, la voix grave des fumeuses de Gitanes, elle nous avait donné un sujet de dissertation à traiter à la maison. Ce sujet sonnait déjà comme un sujet de philosophie : « le rire est le propre de l’homme ». Après avoir démontré que les animaux ne savaient pas rire, j’opposais différentes formes d’humour. A 16 ans, je n’aimais pas Coluche. Je n’étais pas encore en mesure de percevoir toutes les subtilités de l’homme et m’arrêtais à une approche premier degré qui ne passait pas au-delà de la salopette en toile à fines rayures bleus et blanches, du nez rouge, du mégot au coin de la bouche et de l’accent exagérément vulgaire. J’avais osé écrire de son humour qu’il était vulgaire justement. Je n’avais pas dit « je », ce qui aurait peut-être pu être considéré comme une circonstance atténuante mais j’avais estimé que son humour était vulgaire. Quand notre professeur nous a distribué nos copies après correction, j’ai découvert dans la marge en rouge : « des goûts et des couleurs, on ne discute pas! ». Comme elle avait raison ! Je me suis sentie très gênée d’avoir pu porter une sorte de jugement à caractère général sur le travail d’un homme que je n’appréciais pas. C’était bien moi et moi seule qui, en l’occurrence, ne l’aimais pas. Je n’avais pas à m’ériger en juge de l’humour, un juge qui dit ce qui est bien ou pas, sous-entendu alors, de bon goût ou pas.

Le temps passe creusant autour de nos yeux, sur nos fronts, des rides d’expression, jetant des fils d’argent dans nos cheveux, fanant les couleurs des rideaux, nous libérant de nos certitudes, nous épurant du superflu, et certaines phrases entendues, certains commentaires écrits dans les marges des copies ne s’oublient pas. Ils continuent de résonner en nous. Nous réalisons qu’ils nous ont porté presqu’à notre insu. Notre professeur de philosophie nous avait dit que philosopher c’était apprendre à mourir et qu’on pouvait convertir ses angoisses en heures de travail. Quant à notre professeur de Français, un petit bout de femme consumée par un feu intérieur puissant, juchée sur pas loin de 10 centimètres de talons aiguilles, la peau tannée en toute saison, la voix grave des fumeuses de Gitanes, elle nous avait donné un sujet de dissertation à traiter à la maison. Ce sujet sonnait déjà comme un sujet de philosophie : « le rire est le propre de l’homme ». Après avoir démontré que les animaux ne savaient pas rire, j’opposais différentes formes d’humour. A 16 ans, je n’aimais pas Coluche. Je n’étais pas encore en mesure de percevoir toutes les subtilités de l’homme et m’arrêtais à une approche premier degré qui ne passait pas au-delà de la salopette en toile à fines rayures bleus et blanches, du nez rouge, du mégot au coin de la bouche et de l’accent exagérément vulgaire. J’avais osé écrire de son humour qu’il était vulgaire justement. Je n’avais pas dit « je », ce qui aurait peut-être pu être considéré comme une circonstance atténuante mais j’avais estimé que son humour était vulgaire. Quand notre professeur nous a distribué nos copies après correction, j’ai découvert dans la marge en rouge : « des goûts et des couleurs, on ne discute pas! ». Comme elle avait raison ! Je me suis sentie très gênée d’avoir pu porter une sorte de jugement à caractère général sur le travail d’un homme que je n’appréciais pas. C’était bien moi et moi seule qui, en l’occurrence, ne l’aimais pas. Je n’avais pas à m’ériger en juge de l’humour, un juge qui dit ce qui est bien ou pas, sous-entendu alors, de bon goût ou pas.

Il faut dire que dans ma famille, ma famille maternelle, j’étais à bonne école. Les jugements tombaient comme le couperet sur les nuques des condamnés avant l’abolition de la peine de mort. « Tes oreilles sont décollées », « Ton dos est vouté », « tu es mal coiffée, mal habillée », « tu es trop grosse », « ta carte postale était truffée de fautes ». Ces jugements sans pitié dirigés à l’adresse des enfants, surtout l’aîné, tant il est vrai que l’aîné qui essuie les plâtres doit servir au maximum le besoin de valorisation des parents, les parents, surtout la mère, se les servaient sur le même mode froid et sans appel. Les enfants souffrent de ces critiques qui sapent leur confiance en eux. Ils souffrent aussi d’entendre leurs parents porter sur eux un regard dur, sans complaisance. Dans certaines familles, les jugements à l’emporte-pièces sont portés non pas sur les enfants mais sur le monde extérieur. Ainsi, on condamnera certains artistes, musiciens, peintres, écrivains. Ils seront interdits de cité, voué aux gémonies. Ils iront brûler dans l’enfer des médiathèques.

Il faut dire que dans ma famille, ma famille maternelle, j’étais à bonne école. Les jugements tombaient comme le couperet sur les nuques des condamnés avant l’abolition de la peine de mort. « Tes oreilles sont décollées », « Ton dos est vouté », « tu es mal coiffée, mal habillée », « tu es trop grosse », « ta carte postale était truffée de fautes ». Ces jugements sans pitié dirigés à l’adresse des enfants, surtout l’aîné, tant il est vrai que l’aîné qui essuie les plâtres doit servir au maximum le besoin de valorisation des parents, les parents, surtout la mère, se les servaient sur le même mode froid et sans appel. Les enfants souffrent de ces critiques qui sapent leur confiance en eux. Ils souffrent aussi d’entendre leurs parents porter sur eux un regard dur, sans complaisance. Dans certaines familles, les jugements à l’emporte-pièces sont portés non pas sur les enfants mais sur le monde extérieur. Ainsi, on condamnera certains artistes, musiciens, peintres, écrivains. Ils seront interdits de cité, voué aux gémonies. Ils iront brûler dans l’enfer des médiathèques.

Nous avons eu notre lot de critiques personnelles. Nous ne pensions jamais être celui qu’on espérait. On ne pourrait jamais remplir le cahier des charges des exigences parentales. On pourrait s’épuiser dans cette quête de l’inaccessible reconnaissance. Au moins, pour notre père, au registre de la culture, rien n’était bon au mauvais en soi. Tout pouvait être lu, écouté, découvert, expérimenté. Il nous estimait capable et nous encourageait à faire notre expérience, à construire notre propre raisonnement, à affiner nos goûts. Je me rappelle que, dans une boutique de La Rochelle, où il m’avait conduite pour acheter des vêtements, j’avais essayé une chemise blanche. Il semblait tout à fait indifférent à ce qui se passait autour de lui mais il était sorti de sa réserve pour dire à la vendeuse : « ma fille a déjà un teint d’endive, je ne pense pas que cette couleur soit très adaptée. En même temps, hormis la couleur de mes caleçons, je ne choisis pas grand chose ! ». J’avais reposé la chemise et continué à aimer les endives ! Ce que j’avais accepté de mon père, je ne l’aurais pas admis venant de ma mère. C’est injuste, je le sais, mais c’était comme ça à cette époque-là.

Nous avons eu notre lot de critiques personnelles. Nous ne pensions jamais être celui qu’on espérait. On ne pourrait jamais remplir le cahier des charges des exigences parentales. On pourrait s’épuiser dans cette quête de l’inaccessible reconnaissance. Au moins, pour notre père, au registre de la culture, rien n’était bon au mauvais en soi. Tout pouvait être lu, écouté, découvert, expérimenté. Il nous estimait capable et nous encourageait à faire notre expérience, à construire notre propre raisonnement, à affiner nos goûts. Je me rappelle que, dans une boutique de La Rochelle, où il m’avait conduite pour acheter des vêtements, j’avais essayé une chemise blanche. Il semblait tout à fait indifférent à ce qui se passait autour de lui mais il était sorti de sa réserve pour dire à la vendeuse : « ma fille a déjà un teint d’endive, je ne pense pas que cette couleur soit très adaptée. En même temps, hormis la couleur de mes caleçons, je ne choisis pas grand chose ! ». J’avais reposé la chemise et continué à aimer les endives ! Ce que j’avais accepté de mon père, je ne l’aurais pas admis venant de ma mère. C’est injuste, je le sais, mais c’était comme ça à cette époque-là.

Quand je suis devenue mère, je me suis dit que nos enfants ne deviendraient jamais des objets de valorisation personnelle. Je ferai avec eux tout ce qui m’était interdit de faire sous prétexte que c’était ou trop fatiguant ou trop salissant. Je les encouragerai inlassablement et ne porterai pas de jugement sur leurs goûts personnels. Bien sûr, au début, avec notre aînée, j’ai un peu oublié mes bonnes résolutions et il m’est arrivé de porter un regard personnel sur ses choix à elle. Comme elle est un brin rebelle, un chouia provocatrice, elle en a rajouté et j’ai compris la leçon. J’ai cessé toute remarque qui pouvait la blesser et l’ai laissée se créer son propre style très sportif et haut en couleurs. Quand il arrive qu’elle me demande ce que je pense, si cela ne me plait pas, je lui dis que je n’aime pas trop mais que ce qui est essentiel c’est que elle, elle se trouve bien. Je ne suis pas elle. Elle n’est pas moi. Nous sommes deux êtres différents.

Quand je suis devenue mère, je me suis dit que nos enfants ne deviendraient jamais des objets de valorisation personnelle. Je ferai avec eux tout ce qui m’était interdit de faire sous prétexte que c’était ou trop fatiguant ou trop salissant. Je les encouragerai inlassablement et ne porterai pas de jugement sur leurs goûts personnels. Bien sûr, au début, avec notre aînée, j’ai un peu oublié mes bonnes résolutions et il m’est arrivé de porter un regard personnel sur ses choix à elle. Comme elle est un brin rebelle, un chouia provocatrice, elle en a rajouté et j’ai compris la leçon. J’ai cessé toute remarque qui pouvait la blesser et l’ai laissée se créer son propre style très sportif et haut en couleurs. Quand il arrive qu’elle me demande ce que je pense, si cela ne me plait pas, je lui dis que je n’aime pas trop mais que ce qui est essentiel c’est que elle, elle se trouve bien. Je ne suis pas elle. Elle n’est pas moi. Nous sommes deux êtres différents.

Quand, à l’école primaire, certaines petites filles moquent ouvertement sa manière de s’habiller « enfin, on ne met pas des bottes avec un jogging ! Toutes ces couleurs, tu ressembles à un sapin de Noël ! Réveille-toi, en septembre, c’est le collège, on va se moquer de toi ! », elle finit par vaciller et elle m’en parle. Alors, je la prends contre moi et je lui dis de ne pas les écouter, qu’elle a son style à elle qui n’est pas celui de tout le monde et qu’elle va trouver des enfants comme elle qui ne veulent pas subir les diktats de la mode et rester libres d’être eux-mêmes. Je lui dis que, normalement, un ami n’a pas à juger celui qu’il aime sur des choses aussi futiles. Je souris en me disant que « la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre ». Son père porte des pantalons de velours de toutes les couleurs depuis plus de 20 ans. Il est venu attendre sa future femme à la descente d’un TGV habillé avec une queue de pie. Sa mère porte un tricorne acheté à Venise, des sabots rapportés de Suède. Quand on a deux parents qui, inconsciemment, ne veulent pas entrer dans le troupeau, jouent les moutons individualistes comme dans une bulle de Voutch, forcément, on est un peu différent.

Quand, à l’école primaire, certaines petites filles moquent ouvertement sa manière de s’habiller « enfin, on ne met pas des bottes avec un jogging ! Toutes ces couleurs, tu ressembles à un sapin de Noël ! Réveille-toi, en septembre, c’est le collège, on va se moquer de toi ! », elle finit par vaciller et elle m’en parle. Alors, je la prends contre moi et je lui dis de ne pas les écouter, qu’elle a son style à elle qui n’est pas celui de tout le monde et qu’elle va trouver des enfants comme elle qui ne veulent pas subir les diktats de la mode et rester libres d’être eux-mêmes. Je lui dis que, normalement, un ami n’a pas à juger celui qu’il aime sur des choses aussi futiles. Je souris en me disant que « la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre ». Son père porte des pantalons de velours de toutes les couleurs depuis plus de 20 ans. Il est venu attendre sa future femme à la descente d’un TGV habillé avec une queue de pie. Sa mère porte un tricorne acheté à Venise, des sabots rapportés de Suède. Quand on a deux parents qui, inconsciemment, ne veulent pas entrer dans le troupeau, jouent les moutons individualistes comme dans une bulle de Voutch, forcément, on est un peu différent.

Très récemment, une ancienne institutrice des enfants, une amoureuse de l’Afrique en général et du Burkina en particulier, est venue dîner à la maison. Nous avons parlé de notre tendance si naturelle à porter des jugements sur les autres et elle a rapporté une histoire. Au Burkina, elle avait la chance de participer à un stage animé par l’un des plus grands interprètes de djembé. Elle était très impressionnée à l’idée de le rencontrer. Quand il est arrivé, elle l’a trouvé laid. Un génie mais un génie que la nature n’avait pas loti en atouts physiques. Quand, le soir, elle a rapporté cela à son ami, il a été très peiné car, pour lui, il était beau, beau des sons qu’il arrache à son instrument, beau des émotions qu’il procure. Elle concluait : « je m’étais fait encore avoir par nos réflexes européens ! ».

C’est ce que je m’efforce d’enseigner à nos enfants : aller à l’autre sans jamais même penser en des termes de beau, laid, gros, maigre, grand, petit; situer la rencontre sur un plan intérieur. Ce n’est pas facile mais on y arrive et là, on est vraiment dans le beau !

C’est ce que je m’efforce d’enseigner à nos enfants : aller à l’autre sans jamais même penser en des termes de beau, laid, gros, maigre, grand, petit; situer la rencontre sur un plan intérieur. Ce n’est pas facile mais on y arrive et là, on est vraiment dans le beau !

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner