Après un week-end placé sous le signe de deux anniversaires de scorpionnes fêtés avec retard et de l’anniversaire d’un sagittaire fêté avec de l’avance, un week-end dont le froid et la pluie ont été battus en brèche par la chaleur d’une famille réunie, la joie d’une brochette de sept jeunes allant de dix à dix-sept ans, du ravissement autour d’un adorable bébé de bientôt cinq mois, d’un dîner très heureux unissant amis et famille, me voici à nouveau étendue sur ce tapis persan que j’affectionne tant. Notre grand-mère maternelle adorait les tapis. C’est elle qui avait fait l’acquisition de celui-ci, le plus beau de sa collection, une pièce aux tons chauds, au corps épais.

Après un week-end placé sous le signe de deux anniversaires de scorpionnes fêtés avec retard et de l’anniversaire d’un sagittaire fêté avec de l’avance, un week-end dont le froid et la pluie ont été battus en brèche par la chaleur d’une famille réunie, la joie d’une brochette de sept jeunes allant de dix à dix-sept ans, du ravissement autour d’un adorable bébé de bientôt cinq mois, d’un dîner très heureux unissant amis et famille, me voici à nouveau étendue sur ce tapis persan que j’affectionne tant. Notre grand-mère maternelle adorait les tapis. C’est elle qui avait fait l’acquisition de celui-ci, le plus beau de sa collection, une pièce aux tons chauds, au corps épais.

C’est elle qui m’a offert mon premier tapis d’Orient, un tapis qui m’a suivie dans toutes mes pérégrinations parisiennes, mon tapis volant. Je l’ai roulé et déroulé de la rue Bréa à la rue Claude Pouillet en passant par la rue d’Assas, la rue de la Roquette et la rue Victor Gelez, dans le onzième arrondissement de Paris, entre Oberkampf et Ménilmontant. Un quartier que j’adorais pour sa mixité sociale, ses cafés populaires, son grand marché et la présence rassurante de toutes les âmes paisibles du cimetière du Père Lachaise. C’est dans ce cimetière que notre père a été incinéré. Je ne me rappelle ni la date ni le jour. Je me rappelle seulement que ma mère était en bleu, ma soeur en blanc et moi en orange et que je sentais que, dans ce cimetière, notre père était veillé par tout un groupe d’artistes plus ou moins maudits, des poètes fous et des chanteurs désargentés, des peintres alcooliques et des comédiens neurasthéniques.

C’est elle qui m’a offert mon premier tapis d’Orient, un tapis qui m’a suivie dans toutes mes pérégrinations parisiennes, mon tapis volant. Je l’ai roulé et déroulé de la rue Bréa à la rue Claude Pouillet en passant par la rue d’Assas, la rue de la Roquette et la rue Victor Gelez, dans le onzième arrondissement de Paris, entre Oberkampf et Ménilmontant. Un quartier que j’adorais pour sa mixité sociale, ses cafés populaires, son grand marché et la présence rassurante de toutes les âmes paisibles du cimetière du Père Lachaise. C’est dans ce cimetière que notre père a été incinéré. Je ne me rappelle ni la date ni le jour. Je me rappelle seulement que ma mère était en bleu, ma soeur en blanc et moi en orange et que je sentais que, dans ce cimetière, notre père était veillé par tout un groupe d’artistes plus ou moins maudits, des poètes fous et des chanteurs désargentés, des peintres alcooliques et des comédiens neurasthéniques.

Comme je me suis amusée dans ce quartier! J’y ai vécu dans le « Royal Bleuet », café tenu par Christian, l’auvergnat et Sahir, Ethiopien et Somalien, un couple haut en couleur, des moments uniques, des tranches de vie dignes d’une chanson de Brel, d’Aznavour ou de Piaf. D’ailleurs, au comptoir de ce café, je chantais une fois que le rideau était tombé sur les amis de Christian et Sahir. Quand j’ai quitté la rue Victor Gelez, les habitués m’ont offert un joli livre de chansons françaises et une chaîne en argent au bout duquel pendait un triskel. La chaîne et le triskel ont noirci dans le fond de ma boite à bijoux rapportés de Delhi, à la toute fin de notre tour du monde, dans une capitale avalée par le brouillard gelé des matins de décembre. Cela fait douze ans que je vis en ermite dans un Ar-Men dominant un grand plateau arrêté dans sa course folle par des poumons sylvestres. Cela fait douze ans que les cafés me manquent avec leur ambiance de comptoir, une forme de chaleur fraternelle, l’odeur des croissants placés dans des panières en inox, les journaux du jour en accès libre, la voix du journaliste débitant sa litanie de nouvelles à la radio, bref, quelque chose de l’ordre du ventre maternel surtout pendant les longs mois d’hiver.

Comme je me suis amusée dans ce quartier! J’y ai vécu dans le « Royal Bleuet », café tenu par Christian, l’auvergnat et Sahir, Ethiopien et Somalien, un couple haut en couleur, des moments uniques, des tranches de vie dignes d’une chanson de Brel, d’Aznavour ou de Piaf. D’ailleurs, au comptoir de ce café, je chantais une fois que le rideau était tombé sur les amis de Christian et Sahir. Quand j’ai quitté la rue Victor Gelez, les habitués m’ont offert un joli livre de chansons françaises et une chaîne en argent au bout duquel pendait un triskel. La chaîne et le triskel ont noirci dans le fond de ma boite à bijoux rapportés de Delhi, à la toute fin de notre tour du monde, dans une capitale avalée par le brouillard gelé des matins de décembre. Cela fait douze ans que je vis en ermite dans un Ar-Men dominant un grand plateau arrêté dans sa course folle par des poumons sylvestres. Cela fait douze ans que les cafés me manquent avec leur ambiance de comptoir, une forme de chaleur fraternelle, l’odeur des croissants placés dans des panières en inox, les journaux du jour en accès libre, la voix du journaliste débitant sa litanie de nouvelles à la radio, bref, quelque chose de l’ordre du ventre maternel surtout pendant les longs mois d’hiver.

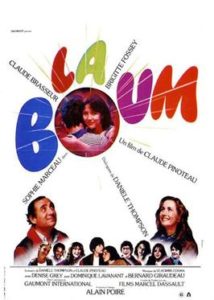

Dimanche soir, je suis allongée sur ce tapis et, comme souvent, je m’amuse à compter mes vertèbres. J’étais fatiguée. Je voulais aller me coucher après que les enfants aient rejoint la douce chaleur de leur lit mais je me laisse prendre par « la boum ». Ces derniers mois, les enfants ont vu et revu des dizaines de fois « la boum » et « la boum 2 ». « L’étudiante » ce sera pour plus tard! A treize ans, Vic Beretton se situe entre Céleste et Victoire. Je trouve Céleste et ses amis infiniment plus sages que cette jeunesse parisienne dorée inscrite au lycée Henri IV. J’ai quarante-huit ans depuis le vingt-sept octobre. Depuis l’enfance, j’occupe au sein de ma famille une place assez particulière: je suis celle qui parle et fait parler. Je m’assume depuis le début de mes études universitaires. J’ai toujours travaillé. J’ai accompagné mon père dans ses années de dépression. J’ai validé une analyse. J’ai enseigné à l’Université le droit privé, écrit des articles J’ai été consultante en bioéthique au Conseil de l’Europe, juriste bénévole au sein de l’association « Enfance et Partage ». Mon père est mort en mai 1999. Je me suis mariée en juillet de la même année. J’ai traversé trois dépressions avec, à chaque fois, l’impression que je plongeais encore un peu plus profondément que la fois précédente. J’ai mis au monde trois enfants. Je n’ai pas accouché du quatrième. Je le porte en moi quelque part. J’ai un cabinet. Je me sens à la fois riche et vieille de plusieurs vies et, pourtant, en revoyant « la boum », je ne me situe pas du côté des parents de Vic, de leurs problématiques de couple mais je suis résolument du côté de leur fille et de celui de Poupette, sa délicieuse arrière-grand-mère artiste, harpiste fantasque, drôle, libre et sage. En fait, je réalise que la vie de François et de Françoise Beretton, dans cet opus, focalisés sur leur avenir professionnel et leurs aventures sans lendemain qui chante, ne me passionne pas. Je suis malgré tout touchée par la scène dans laquelle Françoise qui, finalement n’est pas partie avec son amant en Tunisie, retrouve fortuitement son mari, qui, lui, a renoncé à Venise, dînant seul dans le restaurant italien où ils ont l’habitude de fêter tous les grands évènements.

Dimanche soir, je suis allongée sur ce tapis et, comme souvent, je m’amuse à compter mes vertèbres. J’étais fatiguée. Je voulais aller me coucher après que les enfants aient rejoint la douce chaleur de leur lit mais je me laisse prendre par « la boum ». Ces derniers mois, les enfants ont vu et revu des dizaines de fois « la boum » et « la boum 2 ». « L’étudiante » ce sera pour plus tard! A treize ans, Vic Beretton se situe entre Céleste et Victoire. Je trouve Céleste et ses amis infiniment plus sages que cette jeunesse parisienne dorée inscrite au lycée Henri IV. J’ai quarante-huit ans depuis le vingt-sept octobre. Depuis l’enfance, j’occupe au sein de ma famille une place assez particulière: je suis celle qui parle et fait parler. Je m’assume depuis le début de mes études universitaires. J’ai toujours travaillé. J’ai accompagné mon père dans ses années de dépression. J’ai validé une analyse. J’ai enseigné à l’Université le droit privé, écrit des articles J’ai été consultante en bioéthique au Conseil de l’Europe, juriste bénévole au sein de l’association « Enfance et Partage ». Mon père est mort en mai 1999. Je me suis mariée en juillet de la même année. J’ai traversé trois dépressions avec, à chaque fois, l’impression que je plongeais encore un peu plus profondément que la fois précédente. J’ai mis au monde trois enfants. Je n’ai pas accouché du quatrième. Je le porte en moi quelque part. J’ai un cabinet. Je me sens à la fois riche et vieille de plusieurs vies et, pourtant, en revoyant « la boum », je ne me situe pas du côté des parents de Vic, de leurs problématiques de couple mais je suis résolument du côté de leur fille et de celui de Poupette, sa délicieuse arrière-grand-mère artiste, harpiste fantasque, drôle, libre et sage. En fait, je réalise que la vie de François et de Françoise Beretton, dans cet opus, focalisés sur leur avenir professionnel et leurs aventures sans lendemain qui chante, ne me passionne pas. Je suis malgré tout touchée par la scène dans laquelle Françoise qui, finalement n’est pas partie avec son amant en Tunisie, retrouve fortuitement son mari, qui, lui, a renoncé à Venise, dînant seul dans le restaurant italien où ils ont l’habitude de fêter tous les grands évènements.

J’adore ce film qui n’a pas pris une ride. J’avais onze ans quand il est sorti. Nous habitions dans la Sarthe, une propriété dans un petit village, Saint-Pavace. A la messe du dimanche, on se serait cru quelque part dans ce film délicieux au charme désuet tourné par Philippe de Broca « le diable par la queue » dont ma soeur connaissait par coeur toutes les répliques. Les propriétaires de « Chêne de coeurs » avaient leurs bancs réservés au premier rang. Notre mère avait été voir le film avec l’une des propriétaires de « Chêne de coeurs ». Nous en louions l’aile gauche à des neveux habitant aux Etats-Unis. Cette dame, entrée dans sa septième décade, ressemblait à Denise Grey. Petite femme maigre aux yeux myosotis, elle racontait des histoires d’aviateurs britanniques cachés pendant la seconde guerre mondiale et d’âmes torturées errant dans les longs couloirs gelés du château. Notre mère et cette dame, une comtesse d’origine anglaise, avaient été choquées par certaines scènes du film. Notre mère devait être terrifiée à l’idée que l’adolescence approchant, je lui fasse vivre des moments identiques.

J’adore ce film qui n’a pas pris une ride. J’avais onze ans quand il est sorti. Nous habitions dans la Sarthe, une propriété dans un petit village, Saint-Pavace. A la messe du dimanche, on se serait cru quelque part dans ce film délicieux au charme désuet tourné par Philippe de Broca « le diable par la queue » dont ma soeur connaissait par coeur toutes les répliques. Les propriétaires de « Chêne de coeurs » avaient leurs bancs réservés au premier rang. Notre mère avait été voir le film avec l’une des propriétaires de « Chêne de coeurs ». Nous en louions l’aile gauche à des neveux habitant aux Etats-Unis. Cette dame, entrée dans sa septième décade, ressemblait à Denise Grey. Petite femme maigre aux yeux myosotis, elle racontait des histoires d’aviateurs britanniques cachés pendant la seconde guerre mondiale et d’âmes torturées errant dans les longs couloirs gelés du château. Notre mère et cette dame, une comtesse d’origine anglaise, avaient été choquées par certaines scènes du film. Notre mère devait être terrifiée à l’idée que l’adolescence approchant, je lui fasse vivre des moments identiques.

A l’âge de Vic, je suis tombée amoureuse d’un garçon qui était dans ma classe. Nous habitions à Rochefort-sur-Mer mais, vraiment, dans cette ville rendue célèbre par la maison de Loti, la corderie royale, les pompons rouges, on se sentait si loin de l’énergie positive dégagée par Demy et ses jumelles dans « les demoiselles de Rochefort ». Laurent avait des traits fins, la peau mate, des cheveux châtains clairs et de magnifiques yeux verts aux éclats noisette. Il était profondément gentil. Je me rappelle que nous allions dans les manèges de la fête foraine, qu’il m’avait rapporté d’un séjour à Paris une tour Eiffel posée sur un pied en faux marbre rose. Ma mère avait piqué une véritable crise de nerfs après nous avoir surpris nous embrassant sous les drapeaux tricolores de la porte d’entrée. J’avais été sommée de cesser sur le champ ce premier amour et, aussi curieux que cela puisse paraître, j’avais obtempéré. Le lendemain, je ne lui adressais plus la parole. Peu de temps après, une nouvelle valse nous poussait plus loin, plus au sud. Le vent d’Otan emportait avec lui par-delà les flancs de la montagne noire ma culpabilité. J’oubliais que mon cerveau était capable d’anesthésier mes sentiments comme l’anorexie mentale tuerait durablement en moi toute passion autre qu’intellectuelle. Voici quelques années, la culpabilité liée à ce que j’avais fait l’année de mes treize ans est revenue violemment. J’ai fait des recherches. Laurent habite toujours la façade atlantique. Il est comédien, musicien, troubadour et aide-soignant de nuit auprès d’enfants handicapés. Je ne m’étais pas trompée. C’était vraiment un coeur noble. J’aurais aimé pouvoir lui demander pardon. Je m’en voulais tellement de lui avoir fait du mal et, encore plus, de ne rien lui avoir expliqué. J’ai trouvé une adresse mail mais n’ai pas écrit. J’ai eu peur que ma démarche ne lui paraisse absolument ridicule.

A l’âge de Vic, je suis tombée amoureuse d’un garçon qui était dans ma classe. Nous habitions à Rochefort-sur-Mer mais, vraiment, dans cette ville rendue célèbre par la maison de Loti, la corderie royale, les pompons rouges, on se sentait si loin de l’énergie positive dégagée par Demy et ses jumelles dans « les demoiselles de Rochefort ». Laurent avait des traits fins, la peau mate, des cheveux châtains clairs et de magnifiques yeux verts aux éclats noisette. Il était profondément gentil. Je me rappelle que nous allions dans les manèges de la fête foraine, qu’il m’avait rapporté d’un séjour à Paris une tour Eiffel posée sur un pied en faux marbre rose. Ma mère avait piqué une véritable crise de nerfs après nous avoir surpris nous embrassant sous les drapeaux tricolores de la porte d’entrée. J’avais été sommée de cesser sur le champ ce premier amour et, aussi curieux que cela puisse paraître, j’avais obtempéré. Le lendemain, je ne lui adressais plus la parole. Peu de temps après, une nouvelle valse nous poussait plus loin, plus au sud. Le vent d’Otan emportait avec lui par-delà les flancs de la montagne noire ma culpabilité. J’oubliais que mon cerveau était capable d’anesthésier mes sentiments comme l’anorexie mentale tuerait durablement en moi toute passion autre qu’intellectuelle. Voici quelques années, la culpabilité liée à ce que j’avais fait l’année de mes treize ans est revenue violemment. J’ai fait des recherches. Laurent habite toujours la façade atlantique. Il est comédien, musicien, troubadour et aide-soignant de nuit auprès d’enfants handicapés. Je ne m’étais pas trompée. C’était vraiment un coeur noble. J’aurais aimé pouvoir lui demander pardon. Je m’en voulais tellement de lui avoir fait du mal et, encore plus, de ne rien lui avoir expliqué. J’ai trouvé une adresse mail mais n’ai pas écrit. J’ai eu peur que ma démarche ne lui paraisse absolument ridicule.

Le film se termine. Il fait froid dans la maison. Cela fait longtemps que j’ai quitté le corps moelleux du tapis de ma grand-mère pour aller m’installer sur le canapé constellé de taches diverses et variées dissimulées sous un plaid et que je me suis glissée dans un sac de couchage. Un sac très chaud, un sac conçu pour que celui qui s’y retrouve emmailloté n’ait pas froid même quand la température tombe à – 25°! Le film est fini et, comme à chaque fois, c’est un sentiment de nostalgie profond qui m’envahit. Je ne peux pas m’empêcher de compter. Cela fait trente-cinq ans que j’avais treize ans! Je ne suis pas nostalgique de cette année et de celle qui suivit, des années noires et mortifères comme dans une toile d’Egon Schiele. Je suis nostalgique devant ces trente cinq années qui ont déjà coulé dans le sablier et sur lesquelles je n’ai plus aucune prise. Serai-je libérée de cette impression de fuite du temps quand je me sentirai encore plus réalisée? Viendra-t-il ce moment où je serai vraiment prête à mourir car je me sentirai à jour au regard de mes désirs profonds?

Le film se termine. Il fait froid dans la maison. Cela fait longtemps que j’ai quitté le corps moelleux du tapis de ma grand-mère pour aller m’installer sur le canapé constellé de taches diverses et variées dissimulées sous un plaid et que je me suis glissée dans un sac de couchage. Un sac très chaud, un sac conçu pour que celui qui s’y retrouve emmailloté n’ait pas froid même quand la température tombe à – 25°! Le film est fini et, comme à chaque fois, c’est un sentiment de nostalgie profond qui m’envahit. Je ne peux pas m’empêcher de compter. Cela fait trente-cinq ans que j’avais treize ans! Je ne suis pas nostalgique de cette année et de celle qui suivit, des années noires et mortifères comme dans une toile d’Egon Schiele. Je suis nostalgique devant ces trente cinq années qui ont déjà coulé dans le sablier et sur lesquelles je n’ai plus aucune prise. Serai-je libérée de cette impression de fuite du temps quand je me sentirai encore plus réalisée? Viendra-t-il ce moment où je serai vraiment prête à mourir car je me sentirai à jour au regard de mes désirs profonds?

Drapée dans cette nostalgie, je quitte le canapé de la mezzanine. J’entre dans la chambre de Louis. J’écoute sa respiration paisible. J’observe à la lumière de la petite veilleuse bleue les traits fins de son visage. Sur le parquet trônent sa magnifique pyramide playmobil, cadeau de sa marraine, dont le coeur recèle le sarcophage d’un pharaon couché dans la salle du trésor et les différents sachets contenant toutes les pièces nécessaires au montage d’une voiture en mécano, cadeau de sa tante et de son parrain. Je referme délicatement la porte. Je descends les marches de l’escalier et m’arrête pour caresser notre Fantôme, notre berger australien au regard tendre et profond. Puis, je marche sur le tapis déroulé dans le couloir qui dessert les chambres des filles. Victoire sommeille sereinement bien au chaud de cette couverture en laine bleue que sa grand-mère lui a offerte. Des cahiers sont posés au pied du lit. Elle aura encore relu ses leçons avant de s’endormir. Céleste, elle, dort en serrant dans ses bras son vieux doudou de naissance, son petit ours brun acheté dans une boutique à Orange par un après-midi de chaleur torride. Récemment, elle m’a fait observer un tout petit trou dans l’une des pattes et demandé de le recoudre.

Drapée dans cette nostalgie, je quitte le canapé de la mezzanine. J’entre dans la chambre de Louis. J’écoute sa respiration paisible. J’observe à la lumière de la petite veilleuse bleue les traits fins de son visage. Sur le parquet trônent sa magnifique pyramide playmobil, cadeau de sa marraine, dont le coeur recèle le sarcophage d’un pharaon couché dans la salle du trésor et les différents sachets contenant toutes les pièces nécessaires au montage d’une voiture en mécano, cadeau de sa tante et de son parrain. Je referme délicatement la porte. Je descends les marches de l’escalier et m’arrête pour caresser notre Fantôme, notre berger australien au regard tendre et profond. Puis, je marche sur le tapis déroulé dans le couloir qui dessert les chambres des filles. Victoire sommeille sereinement bien au chaud de cette couverture en laine bleue que sa grand-mère lui a offerte. Des cahiers sont posés au pied du lit. Elle aura encore relu ses leçons avant de s’endormir. Céleste, elle, dort en serrant dans ses bras son vieux doudou de naissance, son petit ours brun acheté dans une boutique à Orange par un après-midi de chaleur torride. Récemment, elle m’a fait observer un tout petit trou dans l’une des pattes et demandé de le recoudre.

Dans le lit que je suis seule à occuper cette nuit, les draps sont gelés. Je lis la biographie d’un auteur, Goliarda Sapienza, qu’Aurélie, la marraine de Louis, vient de me faire découvrir en m’offrant un de ses livres « Moi, Jean Gabin ». Je fais la connaissance d’une femme étonnante ayant grandi dans une famille de socialistes anarchistes siciliens. Son roman, « l’art de la joie » écrit sur une période de neuf ans, publié par son mari après sa mort, à compte d’auteur, passera inaperçu. Il faudra attendre 2005 pour que sa publication en France aux éditions Viviane Hamy en fasse un best-seller traduit en quinze langues et rende enfin célèbre son auteur dans son pays natal. Dans le livre qu’Aurélie m’a offert, on trouve des photos de Goliarda Sapienza. Mes yeux se ferment sur le visage magnifique de cette femme qui fut également comédienne et les images d’un grand week-end plein de joie.

Dans le lit que je suis seule à occuper cette nuit, les draps sont gelés. Je lis la biographie d’un auteur, Goliarda Sapienza, qu’Aurélie, la marraine de Louis, vient de me faire découvrir en m’offrant un de ses livres « Moi, Jean Gabin ». Je fais la connaissance d’une femme étonnante ayant grandi dans une famille de socialistes anarchistes siciliens. Son roman, « l’art de la joie » écrit sur une période de neuf ans, publié par son mari après sa mort, à compte d’auteur, passera inaperçu. Il faudra attendre 2005 pour que sa publication en France aux éditions Viviane Hamy en fasse un best-seller traduit en quinze langues et rende enfin célèbre son auteur dans son pays natal. Dans le livre qu’Aurélie m’a offert, on trouve des photos de Goliarda Sapienza. Mes yeux se ferment sur le visage magnifique de cette femme qui fut également comédienne et les images d’un grand week-end plein de joie.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner