Le premier novembre est passé avec son chapelet d’âmes errantes, ses cimetières colorés à grand renfort de chrysanthèmes, bruyère et véronique, ses souvenirs de combats monstrueux depuis des tranchées boueuses et cette nostalgie poisseuse propre au premier jour de ce onzième mois de l’année. Le matin, des pans de brume s’accrochaient au dos du plateau. Assez vite, le soleil avait eu raison de la grisaille et une lumière douce éclairait en transparence les veinures des feuilles. Je mettais à profit cette douceur automnale pour ramasser les feuilles que le vent violent des derniers jours avait massé sur la terrasse. J’aime ramasser à pleines mains les feuilles, sentir l’humidité qui s’en dégage, l’odeur de terre mouillée et avoir les paumes noires.

Le premier novembre est passé avec son chapelet d’âmes errantes, ses cimetières colorés à grand renfort de chrysanthèmes, bruyère et véronique, ses souvenirs de combats monstrueux depuis des tranchées boueuses et cette nostalgie poisseuse propre au premier jour de ce onzième mois de l’année. Le matin, des pans de brume s’accrochaient au dos du plateau. Assez vite, le soleil avait eu raison de la grisaille et une lumière douce éclairait en transparence les veinures des feuilles. Je mettais à profit cette douceur automnale pour ramasser les feuilles que le vent violent des derniers jours avait massé sur la terrasse. J’aime ramasser à pleines mains les feuilles, sentir l’humidité qui s’en dégage, l’odeur de terre mouillée et avoir les paumes noires.

Deux souvenirs remontaient. Le premier me renvoyait au grand parc de la préfecture du Mans. Ma soeur, cinq ans et moi, dix ans, nous jetions avec nos deux chiens dans des talus de feuilles mortes. Nous les faisions s’envoler tout autour de nous. Les boucles dorées, presque blanches des cheveux de ma soeur dépassaient de sa cagoule. Notre chienne, Réo, excitée par nos rires, essayait de nous mordre. Le second me ramène dans l’Ain, dans la Bresse, là où les parents de Stéphane ont leur maison. Un après-midi, les filles sont encore bien jeunes, Louis n’est pas né, ni Stéphane ni sa maman ne sont là. J’aide mon beau-père endormi dans l’éternité le 27 octobre 2012, à réunir et à ramasser toutes les feuilles étendues sur l’herbe du jardin. Il fait froid, un froid sec. Le soleil réchauffe nos dos. Nous ne nous parlons pas mais nous sommes bien. C’est très agréable cette capacité pour deux êtres de se sentir en harmonie dans le silence.

Deux souvenirs remontaient. Le premier me renvoyait au grand parc de la préfecture du Mans. Ma soeur, cinq ans et moi, dix ans, nous jetions avec nos deux chiens dans des talus de feuilles mortes. Nous les faisions s’envoler tout autour de nous. Les boucles dorées, presque blanches des cheveux de ma soeur dépassaient de sa cagoule. Notre chienne, Réo, excitée par nos rires, essayait de nous mordre. Le second me ramène dans l’Ain, dans la Bresse, là où les parents de Stéphane ont leur maison. Un après-midi, les filles sont encore bien jeunes, Louis n’est pas né, ni Stéphane ni sa maman ne sont là. J’aide mon beau-père endormi dans l’éternité le 27 octobre 2012, à réunir et à ramasser toutes les feuilles étendues sur l’herbe du jardin. Il fait froid, un froid sec. Le soleil réchauffe nos dos. Nous ne nous parlons pas mais nous sommes bien. C’est très agréable cette capacité pour deux êtres de se sentir en harmonie dans le silence.

Céleste aurait tant aimé que son père démarre un feu dans la cheminée, tout premier feu de l’année mais la cheminée n’a pas été ramonée. Mésanges et moineaux se suspendent aux boules de graisse que j’ai accrochées autour de la terrasse et sur le rebord de la fenêtre de mon cabinet. Une odeur de gâteau flotte dans toute la maison. Louis est revenu de chez Erwan. Victoire est partie chez Charline. Virginie va arriver avec Adèle et Théo et, pour le goûter, Céleste aura ses trois plus proches amies. Les filles resteront dormir et elles disputeront une partie d’action ou vérité, jeu si tragiquement illustré dans le magnifique film « les tricheurs ». J’espère qu’elles n’insisteront pas pour voir le terrible « projet blair witch » qui a en partie ruiné mes nuits sous tente en Colombie britannique quand Stéphane et moi, engagés dans notre tour du monde, faisions du camping sauvage! Et, de notre côté, en amoureux, nous irons dîné chez un couple d’amis. Un vrai jeu de chaises musicales!

Céleste aurait tant aimé que son père démarre un feu dans la cheminée, tout premier feu de l’année mais la cheminée n’a pas été ramonée. Mésanges et moineaux se suspendent aux boules de graisse que j’ai accrochées autour de la terrasse et sur le rebord de la fenêtre de mon cabinet. Une odeur de gâteau flotte dans toute la maison. Louis est revenu de chez Erwan. Victoire est partie chez Charline. Virginie va arriver avec Adèle et Théo et, pour le goûter, Céleste aura ses trois plus proches amies. Les filles resteront dormir et elles disputeront une partie d’action ou vérité, jeu si tragiquement illustré dans le magnifique film « les tricheurs ». J’espère qu’elles n’insisteront pas pour voir le terrible « projet blair witch » qui a en partie ruiné mes nuits sous tente en Colombie britannique quand Stéphane et moi, engagés dans notre tour du monde, faisions du camping sauvage! Et, de notre côté, en amoureux, nous irons dîné chez un couple d’amis. Un vrai jeu de chaises musicales!

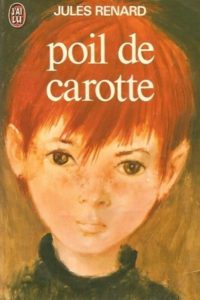

Ce matin, avant d’accueillir mon premier jeune patient, un garçon brillant, vif, profond, sportif, bienveillant que son collège privé où il est également interne menace de renvoi parce qu’il se balance sur sa chaise (no comment!), je me suis plongée dans mes archives. J’aime, parfois, prendre le temps de m’offrir des petits voyages dans le passé. J’ai relu avec plaisir ce texte que je partage avec vous.

Bonne fin de semaine!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Hier, nous étions lundi. Un jour printanier et des arbres fruitiers en fleurs. Le printemps et pourtant, déjà, une chaleur digne d’un mois de juillet. J’étais venue chercher Céleste que je conduisais chez le médecin des yeux. J’ai croisé sa maîtresse qui m’a dit que la classe était dehors. Le photographe réalisait ses clichés annuels qui nous seraient proposés en diverses tailles, avec un seul enfant ou la fratrie recomposée, sous une forme classique ou comme porte-clefs. La maîtresse m’a dit qu’il n’y en avait pas pour longtemps. J’ai commencé par attendre à l’intérieur. Tout était si calme. Les portes des classes étaient fermées. C’est à peine si me parvenaient les sons sourds des voix des enfants et de leurs institutrices. Les petits, dont ma deuxième, faisaient la sieste. Je l’imaginais étendue sur un matelas peu confortable, à côté de Léonie, suçant activement son pouce toute en enfonçant ses petits doigts de fée clochette dans les trous de Doudou. Dans le réfectoire, les cantinières terminaient leur service. Chaque paterne disparaissait sous un manteau, un gilet, une écharpe, un cartable et, parfois, en plus, le sac contenant le livre emprunté chaque semaine aux rayons de la bibliothèque. Mes yeux allaient d’une œuvre collective à une autre et je ne pouvais m’empêcher de louer l’imagination enfantine et les ressources des enseignants. Dans l’air, un parfum scolaire, mélange de colle Cléopâtre, produits d’entretien, savon de Marseille et peinture à l’eau. Alors que je contemplais la fresque des « grands » sur le thème de Pierre et le loup, trois garçons ont bruyamment fait irruption dans le hall de l’école. La maîtresse les avait chargés d’une mission à exécuter, faut-il le préciser, dans le calme : aller chercher trois chaises dans la classe. Ils sont ressortis aussi bruyamment qu’ils étaient entrés.

Hier, nous étions lundi. Un jour printanier et des arbres fruitiers en fleurs. Le printemps et pourtant, déjà, une chaleur digne d’un mois de juillet. J’étais venue chercher Céleste que je conduisais chez le médecin des yeux. J’ai croisé sa maîtresse qui m’a dit que la classe était dehors. Le photographe réalisait ses clichés annuels qui nous seraient proposés en diverses tailles, avec un seul enfant ou la fratrie recomposée, sous une forme classique ou comme porte-clefs. La maîtresse m’a dit qu’il n’y en avait pas pour longtemps. J’ai commencé par attendre à l’intérieur. Tout était si calme. Les portes des classes étaient fermées. C’est à peine si me parvenaient les sons sourds des voix des enfants et de leurs institutrices. Les petits, dont ma deuxième, faisaient la sieste. Je l’imaginais étendue sur un matelas peu confortable, à côté de Léonie, suçant activement son pouce toute en enfonçant ses petits doigts de fée clochette dans les trous de Doudou. Dans le réfectoire, les cantinières terminaient leur service. Chaque paterne disparaissait sous un manteau, un gilet, une écharpe, un cartable et, parfois, en plus, le sac contenant le livre emprunté chaque semaine aux rayons de la bibliothèque. Mes yeux allaient d’une œuvre collective à une autre et je ne pouvais m’empêcher de louer l’imagination enfantine et les ressources des enseignants. Dans l’air, un parfum scolaire, mélange de colle Cléopâtre, produits d’entretien, savon de Marseille et peinture à l’eau. Alors que je contemplais la fresque des « grands » sur le thème de Pierre et le loup, trois garçons ont bruyamment fait irruption dans le hall de l’école. La maîtresse les avait chargés d’une mission à exécuter, faut-il le préciser, dans le calme : aller chercher trois chaises dans la classe. Ils sont ressortis aussi bruyamment qu’ils étaient entrés.

Comme il faisait vraiment très beau, je leur ai emboîté le pas et suis sortie dans la cour. Je me suis installée sur un petit banc en bois clair, à côté de la haie de buis. J’ai ramassé une barrette framboise à pois blancs dont j’étais certaine qu’elle appartenait à Victoire et je l’ai imaginée assise là, à la même place que moi, avec ses petites amies de la classe des moyens. Sur mon banc, en plein soleil, je regardais les ombres des platanes ratiboisés, projetées sur ce sol granuleux et si redoutable pour les genoux. Les platanes qui, en cette saison, ressemblent à des moignons de mains dévorées par la peste. Je repensais à toutes ces chutes, enfant, sur le bitume qu’accompagnaient des larmes refoulées et des tâches de sang vite coagulé. Je me rappelais combien il m’était impossible de résister au plaisir masochiste d’arracher les croûtes pour voir le sang couler à nouveau. On avait beau me menacer, en appeler à mon intelligence esthétique, moi, qui courais le risque de défigurer mes jambes avec des cicatrices aussi blanches qu’indélébiles, rien n’y faisait. J’arrachais consciencieusement toute nouvelle croûte jusqu’à l’apparition des fameuses cicatrices. Et puis, franchement, pourquoi me serais-je soucié de mes jambes alors qu’on me répétait, à l’envi, que les hasards de la génétique m’avaient, tristement, fait hériter celles du père qui, si elles étaient taillées dans le chêne et terriblement bien campées, n’avaient rien, mais alors vraiment rien, de longilignes. Encore aujourd’hui, la tentation est intacte de soulever délicatement un bout de croûte séchée, mais je dois être moins lunaire ou plus équilibriste car les occasions de faire couler le sang ont disparu.

Comme il faisait vraiment très beau, je leur ai emboîté le pas et suis sortie dans la cour. Je me suis installée sur un petit banc en bois clair, à côté de la haie de buis. J’ai ramassé une barrette framboise à pois blancs dont j’étais certaine qu’elle appartenait à Victoire et je l’ai imaginée assise là, à la même place que moi, avec ses petites amies de la classe des moyens. Sur mon banc, en plein soleil, je regardais les ombres des platanes ratiboisés, projetées sur ce sol granuleux et si redoutable pour les genoux. Les platanes qui, en cette saison, ressemblent à des moignons de mains dévorées par la peste. Je repensais à toutes ces chutes, enfant, sur le bitume qu’accompagnaient des larmes refoulées et des tâches de sang vite coagulé. Je me rappelais combien il m’était impossible de résister au plaisir masochiste d’arracher les croûtes pour voir le sang couler à nouveau. On avait beau me menacer, en appeler à mon intelligence esthétique, moi, qui courais le risque de défigurer mes jambes avec des cicatrices aussi blanches qu’indélébiles, rien n’y faisait. J’arrachais consciencieusement toute nouvelle croûte jusqu’à l’apparition des fameuses cicatrices. Et puis, franchement, pourquoi me serais-je soucié de mes jambes alors qu’on me répétait, à l’envi, que les hasards de la génétique m’avaient, tristement, fait hériter celles du père qui, si elles étaient taillées dans le chêne et terriblement bien campées, n’avaient rien, mais alors vraiment rien, de longilignes. Encore aujourd’hui, la tentation est intacte de soulever délicatement un bout de croûte séchée, mais je dois être moins lunaire ou plus équilibriste car les occasions de faire couler le sang ont disparu.

Dans la cour de l’école, hier, à 14h30 passées de quelques minutes, Il y avait un toboggan, un bac à sable, une maison en plastique ouverte aux quatre points cardinaux, des trottinettes, étendues sur le flanc, non loin d’une marelle avec sa terre et son ciel, qu’on devinait brutalement abandonnées par des enfants surpris en pleine poussée par la fin de la récréation et un mazet que je soupçonnais d’abriter les jeux des écoliers.

La voix ample et chaleureuse du photographe me parvenait faiblement Il devait essayer de placer les enfants par ordre décroissant. Parfois, la voix d’une maîtresse couvrait celle du photographe. Un élève avait du mal à suivre la consigne. Je fixais les ombres des platanes et respirais le parfum des buis. Une fourmi passait à la gauche de mon pied droit. Je suivais son chemin et chemin faisant, je redescendais dans mes souvenirs en empruntant l’escalier en colimaçon de ma mémoire. J’avançais d’un pas décidé par décades. J’en ai franchi un peu plus de quatre et ai pu alors me rappeler, avec une précision diabolique, mes années de primaire avec leur lot de disputes, de farandoles, d’épervier, de jeu de l’élastique, de fêtes de fin d’année avec spectacle obligatoire et gâteaux maison de mamans tout aussi obligatoires, de genoux, paumes de mains, coudes et mentons arrachés sur le bitume, de rires idiots des garçons cherchant déjà à percer le grand mystère de l’origine du monde près des toilettes des filles, de concours de bras de fer et de

La voix ample et chaleureuse du photographe me parvenait faiblement Il devait essayer de placer les enfants par ordre décroissant. Parfois, la voix d’une maîtresse couvrait celle du photographe. Un élève avait du mal à suivre la consigne. Je fixais les ombres des platanes et respirais le parfum des buis. Une fourmi passait à la gauche de mon pied droit. Je suivais son chemin et chemin faisant, je redescendais dans mes souvenirs en empruntant l’escalier en colimaçon de ma mémoire. J’avançais d’un pas décidé par décades. J’en ai franchi un peu plus de quatre et ai pu alors me rappeler, avec une précision diabolique, mes années de primaire avec leur lot de disputes, de farandoles, d’épervier, de jeu de l’élastique, de fêtes de fin d’année avec spectacle obligatoire et gâteaux maison de mamans tout aussi obligatoires, de genoux, paumes de mains, coudes et mentons arrachés sur le bitume, de rires idiots des garçons cherchant déjà à percer le grand mystère de l’origine du monde près des toilettes des filles, de concours de bras de fer et de

grosses bulles de Malabar éclatant sur le nez.

Hier après-midi, j’avais à nouveau neuf ans et j’étais élève en classe de CM1, rue Belon, au Mans, ville réputée pour sa cathédrale, son quartier historique des Minimes, ses 24 heures et ses rillettes. Je me fichais pas mal des pages des guides verts car j’avais d’autres problèmes. J’étais très forte en auto-dictée mais très mauvaise en orthographe car dyslexique non diagnostiquée…autre temps, autre absence de prise en charge! J’endurais de terribles humiliations faute de pouvoir ouvrir mon esprit et, plus précisément, l’un de mes deux hémisphères, à la case des mathématiques. Pendant les heures d’études, je rêvais et inventais des histoires à la Prévert. Je devais, une fois par mois, laver l’affreux aquarium de ces encore plus affreux poissons-chats si gluants qu’on ne parvenait pas à les attraper. J’étais prête à tout promettre à Dieu plutôt que de passer au tableau car j’étais allergique à la craie et que son contact m’était insupportable, autant que celui du bâton crissant sous la main rageuse du maître excédé. Pour la deuxième fois, j’avais mal au cœur. Mon cœur battait trop vite, trop souvent. J’étais amoureuse. Il s’appelait Marc. Il était brun avec de grands yeux d’un noir pétillant. Bien sûr, il aimait Nathalie et encore plus sûrement, j’étais sa confidente. Je pleurais mais il n’en a jamais rien su. Par son involontaire faute, en classe de neige, j’ai avalé tout rond, le jour de l’Epiphanie, la fève car il aurait été impensable que je le choisisse ou que j’en choisisse un autre. Et toute la tablée, le cuisinier et les maîtresses de ne pas comprendre que Melchior, Gaspard et Balthazar aient oublié d’honorer notre galette ruisselante de frangipane.

Hier après-midi, j’avais à nouveau neuf ans et j’étais élève en classe de CM1, rue Belon, au Mans, ville réputée pour sa cathédrale, son quartier historique des Minimes, ses 24 heures et ses rillettes. Je me fichais pas mal des pages des guides verts car j’avais d’autres problèmes. J’étais très forte en auto-dictée mais très mauvaise en orthographe car dyslexique non diagnostiquée…autre temps, autre absence de prise en charge! J’endurais de terribles humiliations faute de pouvoir ouvrir mon esprit et, plus précisément, l’un de mes deux hémisphères, à la case des mathématiques. Pendant les heures d’études, je rêvais et inventais des histoires à la Prévert. Je devais, une fois par mois, laver l’affreux aquarium de ces encore plus affreux poissons-chats si gluants qu’on ne parvenait pas à les attraper. J’étais prête à tout promettre à Dieu plutôt que de passer au tableau car j’étais allergique à la craie et que son contact m’était insupportable, autant que celui du bâton crissant sous la main rageuse du maître excédé. Pour la deuxième fois, j’avais mal au cœur. Mon cœur battait trop vite, trop souvent. J’étais amoureuse. Il s’appelait Marc. Il était brun avec de grands yeux d’un noir pétillant. Bien sûr, il aimait Nathalie et encore plus sûrement, j’étais sa confidente. Je pleurais mais il n’en a jamais rien su. Par son involontaire faute, en classe de neige, j’ai avalé tout rond, le jour de l’Epiphanie, la fève car il aurait été impensable que je le choisisse ou que j’en choisisse un autre. Et toute la tablée, le cuisinier et les maîtresses de ne pas comprendre que Melchior, Gaspard et Balthazar aient oublié d’honorer notre galette ruisselante de frangipane.

Hier, en ce lundi d’avril qui chauffait comme un lundi de juillet, je songeais que dans ma tête, l’école était définitivement associée aux amis plus qu’au savoir, à des jeux de guerre avec des grandes personnes portant des casques bleus, à un sentiment d’emprisonnement si fort que j’aurais parié que les fenêtres portaient des barreaux et à l’apprentissage si douloureux de l’injustice et de la différence. Comme je me sentais autre, comme j’étais l’Autre quand j’arrivais en milieu d’année dans une classe où les enfants se connaissaient depuis le biberon et le pot. Pas le choix : il fallait exister et j’existais vite pour complaire aux parents qui ne nous laissaient pas d’autre possibilité et pour ne pas mourir car la différence tue les petits et les grands.

Hier, en ce lundi d’avril qui chauffait comme un lundi de juillet, je songeais que dans ma tête, l’école était définitivement associée aux amis plus qu’au savoir, à des jeux de guerre avec des grandes personnes portant des casques bleus, à un sentiment d’emprisonnement si fort que j’aurais parié que les fenêtres portaient des barreaux et à l’apprentissage si douloureux de l’injustice et de la différence. Comme je me sentais autre, comme j’étais l’Autre quand j’arrivais en milieu d’année dans une classe où les enfants se connaissaient depuis le biberon et le pot. Pas le choix : il fallait exister et j’existais vite pour complaire aux parents qui ne nous laissaient pas d’autre possibilité et pour ne pas mourir car la différence tue les petits et les grands.

J’en étais là de mes rêveries quand j’ai entendu deux « ouistiti » et un « merci ». Les photos étaient finies. Les enfants ont regagné leur classe deux par deux. Je me suis levée. Ma grande fille a couru vers moi avec son beau sourire lumineux et ses yeux d’un bleu honnête et transparent. Des petites filles ont dit au revoir à Céleste, heureuse de faire un bout d’école buissonnière, heureuse que sa maman soit là pour ne s’occuper que d’elle. Il faisait très chaud et nous avons roulé toute fenêtre ouverte jusqu’à Montargis.

J’en étais là de mes rêveries quand j’ai entendu deux « ouistiti » et un « merci ». Les photos étaient finies. Les enfants ont regagné leur classe deux par deux. Je me suis levée. Ma grande fille a couru vers moi avec son beau sourire lumineux et ses yeux d’un bleu honnête et transparent. Des petites filles ont dit au revoir à Céleste, heureuse de faire un bout d’école buissonnière, heureuse que sa maman soit là pour ne s’occuper que d’elle. Il faisait très chaud et nous avons roulé toute fenêtre ouverte jusqu’à Montargis.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner