Cette chronique a un an. Je l’avais écrite pour sortir de moi, une bonne fois pour toutes, des émotions lourdes. C’était une manière d’ouvrir le sac à dos et de l’alléger au maximum avant de continuer l’ascension. Depuis que j’ai quitté Paris, en septembre 1999, j’ai beaucoup souffert d’isolement, à ne pas confondre avec la solitude. L’isolement est subi. La solitude est choisie. J’aime être seule. La solitude n’est pas un frein au partage. On partage, parfois, infiniment plus avec des êtres qu’on ne voit que très peu. Depuis que nous sommes venus poser nos bagages dans le Loiret, ma passion pour les phares en haute-mer, les enfers, a forci comme le vent en mer d’Iroise à la faveur des grandes tempêtes hivernales. Mon cabinet est devenu mon Ar-Men, où je me réfugie la nuit pour écrire quand le train du sommeil ne veut plus de moi, où le temps s’arrête pour mes patients et où j’entends le vent galoper sur le plateau comme un cheval d’orgueil et faire craquer les murs de la maison.

Cette chronique a un an. Je l’avais écrite pour sortir de moi, une bonne fois pour toutes, des émotions lourdes. C’était une manière d’ouvrir le sac à dos et de l’alléger au maximum avant de continuer l’ascension. Depuis que j’ai quitté Paris, en septembre 1999, j’ai beaucoup souffert d’isolement, à ne pas confondre avec la solitude. L’isolement est subi. La solitude est choisie. J’aime être seule. La solitude n’est pas un frein au partage. On partage, parfois, infiniment plus avec des êtres qu’on ne voit que très peu. Depuis que nous sommes venus poser nos bagages dans le Loiret, ma passion pour les phares en haute-mer, les enfers, a forci comme le vent en mer d’Iroise à la faveur des grandes tempêtes hivernales. Mon cabinet est devenu mon Ar-Men, où je me réfugie la nuit pour écrire quand le train du sommeil ne veut plus de moi, où le temps s’arrête pour mes patients et où j’entends le vent galoper sur le plateau comme un cheval d’orgueil et faire craquer les murs de la maison.

Je reprends cette chronique car cela fait maintenant onze ans que nous vivons dans le Loiret et que l’âge aidant, un début de sagesse naissant, les retours que je fais sur notre parcours l’éclaire d’autres lumières. Mes lectures m’y aident. En ce moment, je lis, en même temps, deux ouvrages qui n’ont absolument rien à voir: « pour une enfance heureuse » du Docteur Catherine Gueguen et « l’épopée de la sardine » de Jean-Claude Boulard. Notre père a très bien connu l’auteur quand nous vivions au Mans, dans la Sarthe. Il fut le directeur de cabinet de Louis Le Pensec, ministre de la Mer. Je passe ainsi des effets délétères des climats familiaux violents, anxiogènes sur le développement cérébral des tout-petits pouvant engendrer des épisodes dépressifs et des états d’angoisse à l’âge adulte au communisme sardinier avec ses grandes grèves ayant agité le monde de la pêche et de la conserverie à Douarnenez. La lutte des hommes en mer et des femmes à terre, les « pen-sardines », têtes de sardines car, la plupart d’entre elles étaient chargées d’étêter les petits poissons délicats.

Je reprends cette chronique car cela fait maintenant onze ans que nous vivons dans le Loiret et que l’âge aidant, un début de sagesse naissant, les retours que je fais sur notre parcours l’éclaire d’autres lumières. Mes lectures m’y aident. En ce moment, je lis, en même temps, deux ouvrages qui n’ont absolument rien à voir: « pour une enfance heureuse » du Docteur Catherine Gueguen et « l’épopée de la sardine » de Jean-Claude Boulard. Notre père a très bien connu l’auteur quand nous vivions au Mans, dans la Sarthe. Il fut le directeur de cabinet de Louis Le Pensec, ministre de la Mer. Je passe ainsi des effets délétères des climats familiaux violents, anxiogènes sur le développement cérébral des tout-petits pouvant engendrer des épisodes dépressifs et des états d’angoisse à l’âge adulte au communisme sardinier avec ses grandes grèves ayant agité le monde de la pêche et de la conserverie à Douarnenez. La lutte des hommes en mer et des femmes à terre, les « pen-sardines », têtes de sardines car, la plupart d’entre elles étaient chargées d’étêter les petits poissons délicats.

Plus j’avance dans la lecture du livre du Docteur Catherine Gueguen et plus je me dis que tout futur parent devrait prendre connaissance des conséquences, parfois irréversibles, de certains comportements sur le devenir de leurs enfants et comprendre à quel point il est important de répondre aux pleurs des bébés. Pour résumer à l’extrême ce que les neurosciences nous enseignent, disons que les moments de tendresse, les paroles douces, les climats bienveillants, les mots d’encouragement, tout cela entraîne la fabrication d’ocytocine qui, elle-même, déclenche la sécrétion de dopamine, d’endorphines et de sérotonine qui procurent un sentiment de bien-être intense, donnant le désir de revivre des moments aussi agréables. A l’inverse, les cris, les épisodes de stress majeurs, les actes de violence active ordinaire, l’abandon ont des conséquences négatives sur le cerveau de l’enfant. Cette exposition à un climat malsain commence in utero.

Plus j’avance dans la lecture du livre du Docteur Catherine Gueguen et plus je me dis que tout futur parent devrait prendre connaissance des conséquences, parfois irréversibles, de certains comportements sur le devenir de leurs enfants et comprendre à quel point il est important de répondre aux pleurs des bébés. Pour résumer à l’extrême ce que les neurosciences nous enseignent, disons que les moments de tendresse, les paroles douces, les climats bienveillants, les mots d’encouragement, tout cela entraîne la fabrication d’ocytocine qui, elle-même, déclenche la sécrétion de dopamine, d’endorphines et de sérotonine qui procurent un sentiment de bien-être intense, donnant le désir de revivre des moments aussi agréables. A l’inverse, les cris, les épisodes de stress majeurs, les actes de violence active ordinaire, l’abandon ont des conséquences négatives sur le cerveau de l’enfant. Cette exposition à un climat malsain commence in utero.

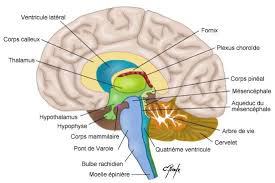

Le cortisol agit lentement et peut demeurer en quantité importante dans le cerveau pendant des heures, des jours, voire des semaines. Quand son taux est très élevé ou s’il est sécrété de façon prolongée, il a des effets toxiques sur certaines structures cérébrales en développement. Un stress permanent va provoquer une hyperactivité de l’axe hypotalamo-hypophysaire qui entraînera une sécrétion continue de cortisol. Le cortisol peut réduire les synapses de l’hippocampe ou faire mourir ses neurones. L’hippocampe joue un rôle essentiel dans la mémoire, l’apprentissage et la régulation des émotions. Le cortisol va altérer en profondeur le fonctionnement des neurotransmetteurs dans l’amygdale. Ces neurotransmetteurs sont la dopamine, la sérotonine, et l’acide gamma-aminobutyrique. La dopamine entre en jeu s’agissant de nombreuses fonctions comme le contrôle moteur, l’attention, le plaisir, la motivation, le sommeil, la mémoire et la cognition. Elle joue un rôle de premier plan dans les différentes addictions. La sérotonine, elle, contribue à réguler différentes fonctions comme le sommeil, l’humeur, l’appétit, la douleur et la température corporelle. Le cortisol, à un taux élevé, aura également un impact sur le cortex préfrontal et pourra engendrer la destruction de ses neurones. Des études ont mis en lumière que le cerveau des enfants maltraités présentait une diminution globale de son volume. Enfin, le corps calleux et le cervelet sont également fragilisés par une décharge violente et répétée de cortisol. Voici de nombreuses années, après avoir été soumise à des épisodes de très fort stress, j’avais perdu l’appétit et le sommeil. Je ne dormais plus qu’une heure par nuit sans ressentir une quelconque fatigue. L’un des beaux-frères de mon mari, remarquable médecin pratiquant une technique très peu connue, l’auriculothérapie (acupuncture dans les oreilles) avait identifié un dysfonctionnement de ce fameux « corps calleux » dont je n’avais jamais entendu parler! Le soir même, le 25 décembre 2006, après qu’il m’ait posé des aiguilles, je dormais profondément sept heures d’affilée. Enfin, l’exposition au stress dans l’enfance et aux traumatismes accélèrent le raccourcissement des télémètres, extrémités des chromosomes, et font vieillir plus vite. On mesure alors pleinement ce que peuvent vivre les enfants dans la guerre et l’impact qu’a pu avoir l’attentat de Nice sur les plus jeunes.

Le cortisol agit lentement et peut demeurer en quantité importante dans le cerveau pendant des heures, des jours, voire des semaines. Quand son taux est très élevé ou s’il est sécrété de façon prolongée, il a des effets toxiques sur certaines structures cérébrales en développement. Un stress permanent va provoquer une hyperactivité de l’axe hypotalamo-hypophysaire qui entraînera une sécrétion continue de cortisol. Le cortisol peut réduire les synapses de l’hippocampe ou faire mourir ses neurones. L’hippocampe joue un rôle essentiel dans la mémoire, l’apprentissage et la régulation des émotions. Le cortisol va altérer en profondeur le fonctionnement des neurotransmetteurs dans l’amygdale. Ces neurotransmetteurs sont la dopamine, la sérotonine, et l’acide gamma-aminobutyrique. La dopamine entre en jeu s’agissant de nombreuses fonctions comme le contrôle moteur, l’attention, le plaisir, la motivation, le sommeil, la mémoire et la cognition. Elle joue un rôle de premier plan dans les différentes addictions. La sérotonine, elle, contribue à réguler différentes fonctions comme le sommeil, l’humeur, l’appétit, la douleur et la température corporelle. Le cortisol, à un taux élevé, aura également un impact sur le cortex préfrontal et pourra engendrer la destruction de ses neurones. Des études ont mis en lumière que le cerveau des enfants maltraités présentait une diminution globale de son volume. Enfin, le corps calleux et le cervelet sont également fragilisés par une décharge violente et répétée de cortisol. Voici de nombreuses années, après avoir été soumise à des épisodes de très fort stress, j’avais perdu l’appétit et le sommeil. Je ne dormais plus qu’une heure par nuit sans ressentir une quelconque fatigue. L’un des beaux-frères de mon mari, remarquable médecin pratiquant une technique très peu connue, l’auriculothérapie (acupuncture dans les oreilles) avait identifié un dysfonctionnement de ce fameux « corps calleux » dont je n’avais jamais entendu parler! Le soir même, le 25 décembre 2006, après qu’il m’ait posé des aiguilles, je dormais profondément sept heures d’affilée. Enfin, l’exposition au stress dans l’enfance et aux traumatismes accélèrent le raccourcissement des télémètres, extrémités des chromosomes, et font vieillir plus vite. On mesure alors pleinement ce que peuvent vivre les enfants dans la guerre et l’impact qu’a pu avoir l’attentat de Nice sur les plus jeunes.

Comme vous le verrez dans cette chronique, Céleste a beaucoup pleuré. Elle a pleuré toutes les nuits pendant trois mois. Des pleurs qui m’angoissaient car je ne savais plus comment y répondre. J’étais, je crois, redevenue, moi-même un nourrisson qui se sent seul et appelle une maman qui l’a incroyablement désiré mais est, physiquement et moralement, très fragilisée. Par ailleurs, nos deux grands-mères (chacune d’une manière différente) et notre mère ont été exposées à des situations d’abandon très forts. Je devais en passer par-là à mon tour et, inconsciemment, dans les premiers temps de la vie de Céleste lui faire ressentir une forme d’abandon. Elle en aura vécu trois de sa naissance à l’âge de cinq ans. Céleste a donc traversé, très jeune, des épisodes qui l’ont marquée. Elle a appris à dissimuler son anxiété sous une vraie légèreté et un humour ravageur. Entre deux patients et tandis que la pluie, enfin, tombe sur le plateau, je lui ai préparé un fondant au chocolat. Elle soufflera ses treize bougies ce soir, avant de recommencer, samedi avec ses amies et le week-end prochain avec une partie de sa famille proche.

Comme vous le verrez dans cette chronique, Céleste a beaucoup pleuré. Elle a pleuré toutes les nuits pendant trois mois. Des pleurs qui m’angoissaient car je ne savais plus comment y répondre. J’étais, je crois, redevenue, moi-même un nourrisson qui se sent seul et appelle une maman qui l’a incroyablement désiré mais est, physiquement et moralement, très fragilisée. Par ailleurs, nos deux grands-mères (chacune d’une manière différente) et notre mère ont été exposées à des situations d’abandon très forts. Je devais en passer par-là à mon tour et, inconsciemment, dans les premiers temps de la vie de Céleste lui faire ressentir une forme d’abandon. Elle en aura vécu trois de sa naissance à l’âge de cinq ans. Céleste a donc traversé, très jeune, des épisodes qui l’ont marquée. Elle a appris à dissimuler son anxiété sous une vraie légèreté et un humour ravageur. Entre deux patients et tandis que la pluie, enfin, tombe sur le plateau, je lui ai préparé un fondant au chocolat. Elle soufflera ses treize bougies ce soir, avant de recommencer, samedi avec ses amies et le week-end prochain avec une partie de sa famille proche.

Comment pourrais-je oublier notre dernier jour dans la bonne et vieille maison de Pont, le jour des deux ans de Céleste, le 15 septembre 2005 ? Cela faisait plus de neuf mois que mon mari et moi vivions séparés. Lui, dans le Loiret, où nous (il est plus juste de dire « il » car je n’avais pas un sou devant moi) avions fait l’acquisition d’une longère à la campagne et moi, dans le Gard, avec notre aînée, Céleste et, ensuite, notre deuxième fille, Victoire. Stéphane avait remisé son chevalet et ses toiles, ses couleurs et ses pinceaux. Il avait troqué le tablier du peintre pour celui du maçon, de l’électricien, du carreleur, du plombier, du charpentier, du cheministe. Il était hébergé par un couple d’amis de mes parents. Ils l’accueillirent comme un fils. Sans eux, leur gentillesse, le réconfort puisé auprès d’un bon feu de cheminée, dans un dîner délicieux, un sandwich au foie gras, un ti’punch, et de la musique toujours excellente, il ne sait pas s’il aurait tenu cette cadence de douze heures de travail de forçat par jour ! Le week-end, il arrivait que notre beau-frère et des amis, de Paris, viennent l’aider. Le montage de la cuisine reste un « highlight » de cette époque ! Cette cuisine a failli les rendre fous ! Dix ans plus loin, elle est toujours là et le placard de droite est capricieux, comme au premier jour !

Comment pourrais-je oublier notre dernier jour dans la bonne et vieille maison de Pont, le jour des deux ans de Céleste, le 15 septembre 2005 ? Cela faisait plus de neuf mois que mon mari et moi vivions séparés. Lui, dans le Loiret, où nous (il est plus juste de dire « il » car je n’avais pas un sou devant moi) avions fait l’acquisition d’une longère à la campagne et moi, dans le Gard, avec notre aînée, Céleste et, ensuite, notre deuxième fille, Victoire. Stéphane avait remisé son chevalet et ses toiles, ses couleurs et ses pinceaux. Il avait troqué le tablier du peintre pour celui du maçon, de l’électricien, du carreleur, du plombier, du charpentier, du cheministe. Il était hébergé par un couple d’amis de mes parents. Ils l’accueillirent comme un fils. Sans eux, leur gentillesse, le réconfort puisé auprès d’un bon feu de cheminée, dans un dîner délicieux, un sandwich au foie gras, un ti’punch, et de la musique toujours excellente, il ne sait pas s’il aurait tenu cette cadence de douze heures de travail de forçat par jour ! Le week-end, il arrivait que notre beau-frère et des amis, de Paris, viennent l’aider. Le montage de la cuisine reste un « highlight » de cette époque ! Cette cuisine a failli les rendre fous ! Dix ans plus loin, elle est toujours là et le placard de droite est capricieux, comme au premier jour !

De mon côté, je vivais, de janvier 2005 à la naissance de Victoire, en tête à tête avec Céleste. Dans la grande maison, nous nous sentions un peu seules. Céleste allait à la crèche et je travaillais sur ma thèse. Très peu de temps avant l’arrivée de Victoire, j’avais interrompu les cours de droit que je donnais à Paris et qui me faisaient prendre le TGV en gare d’Avignon deux fois par mois. Depuis qu’elle avait vu le jour à Bagnols-sur-Cèze, notre Céleste grandissait entre des parents très disponibles. Nos soirées étaient réglées comme du papier à musique : j’allais la retrouver à la crèche à pied tandis que son père finissait de nettoyer ses pinceaux et replaçait ses couleurs obtenues par le broyage savant de pigments dans la partie congélateur du réfrigérateur, geste que j’avais vu si souvent accompli par son père. Dans la famille Brunner, la palette et ses couleurs côtoyaient les glaçons et les produits surgelés. Céleste et moi rentrions toutes les deux. Au début, elle était dans une poussette mais, bien vite, elle cavalait le long du trottoir.

De mon côté, je vivais, de janvier 2005 à la naissance de Victoire, en tête à tête avec Céleste. Dans la grande maison, nous nous sentions un peu seules. Céleste allait à la crèche et je travaillais sur ma thèse. Très peu de temps avant l’arrivée de Victoire, j’avais interrompu les cours de droit que je donnais à Paris et qui me faisaient prendre le TGV en gare d’Avignon deux fois par mois. Depuis qu’elle avait vu le jour à Bagnols-sur-Cèze, notre Céleste grandissait entre des parents très disponibles. Nos soirées étaient réglées comme du papier à musique : j’allais la retrouver à la crèche à pied tandis que son père finissait de nettoyer ses pinceaux et replaçait ses couleurs obtenues par le broyage savant de pigments dans la partie congélateur du réfrigérateur, geste que j’avais vu si souvent accompli par son père. Dans la famille Brunner, la palette et ses couleurs côtoyaient les glaçons et les produits surgelés. Céleste et moi rentrions toutes les deux. Au début, elle était dans une poussette mais, bien vite, elle cavalait le long du trottoir.

Dans la petite ville de Pont, tout le monde souriait à cette adorable enfant aux yeux bleus, aux boucles dorées et aux bonnes joues roses. Les personnes âgées se penchaient au-dessus d’elle et comme elle était gaie, Céleste était toujours qualifiée de « gracieuse ». Tandis que son papa suivait l’émission d’Yves Calvi « C’est dans l’air », je lui donnais son bain et la faisais dîner. Epoque bénie où elle se régalait de ma ratatouille, de mes soupes, de mes purées de légumes achetés le long des allées du grand marché, le samedi matin ! Nous jouions avec elle sur les tapis du salon et c’est son papa qui la montait dans sa chambre, lui racontait des histoires et la couchait dans ce lit en fer forgé blanc où ont dormi tous les enfants de la famille. Elle s’endormait facilement serrant son ours en peluche dans ses bras et suçant activement sa tétine.

Dans la petite ville de Pont, tout le monde souriait à cette adorable enfant aux yeux bleus, aux boucles dorées et aux bonnes joues roses. Les personnes âgées se penchaient au-dessus d’elle et comme elle était gaie, Céleste était toujours qualifiée de « gracieuse ». Tandis que son papa suivait l’émission d’Yves Calvi « C’est dans l’air », je lui donnais son bain et la faisais dîner. Epoque bénie où elle se régalait de ma ratatouille, de mes soupes, de mes purées de légumes achetés le long des allées du grand marché, le samedi matin ! Nous jouions avec elle sur les tapis du salon et c’est son papa qui la montait dans sa chambre, lui racontait des histoires et la couchait dans ce lit en fer forgé blanc où ont dormi tous les enfants de la famille. Elle s’endormait facilement serrant son ours en peluche dans ses bras et suçant activement sa tétine.

J’étais résolument opposée aux tétines qui déforment le palais des enfants (comme le pouce), mangent leurs visages, traînent par terre et, au sevrage, font des légions d’enfants qui rongent leurs ongles. J’avais craqué après des nuits et des nuits où, nourrisson, elle pleurait dès qu’elle n’était plus dans mes bras. Comme ses pleurs réveillaient en moi de très lointaines angoisses – mes propres pleurs de nourrisson- je la reprenais dans mes bras. A cette époque, j’ai revu tous les programmes de jour, la nuit, tout en bouclant une conférence que j’animais à l’IEP de Lyon quinze jours après la naissance de Céleste, par césarienne. La préparation me demandait un travail énorme car il s’agissait ni plus ni moins que d’offrir à des étudiants de troisième année une vision englobante du droit privé, matière immense ! Le montage des fiches m’incombait également. Je travaillais entre les moments de répit que Céleste me laissait, de jour comme de nuit. C’était de la folie mais, ce n’est qu’après que je m’en suis rendue compte ! Quand j’ai terminé cette conférence à la veille des vacances de Noël, les étudiants m’ont remerciée car ils n’avaient jamais eu un professeur si clair et concis et, Céleste a pu enfin trouver la sérénité car je m’apaisais moi-même.

J’étais résolument opposée aux tétines qui déforment le palais des enfants (comme le pouce), mangent leurs visages, traînent par terre et, au sevrage, font des légions d’enfants qui rongent leurs ongles. J’avais craqué après des nuits et des nuits où, nourrisson, elle pleurait dès qu’elle n’était plus dans mes bras. Comme ses pleurs réveillaient en moi de très lointaines angoisses – mes propres pleurs de nourrisson- je la reprenais dans mes bras. A cette époque, j’ai revu tous les programmes de jour, la nuit, tout en bouclant une conférence que j’animais à l’IEP de Lyon quinze jours après la naissance de Céleste, par césarienne. La préparation me demandait un travail énorme car il s’agissait ni plus ni moins que d’offrir à des étudiants de troisième année une vision englobante du droit privé, matière immense ! Le montage des fiches m’incombait également. Je travaillais entre les moments de répit que Céleste me laissait, de jour comme de nuit. C’était de la folie mais, ce n’est qu’après que je m’en suis rendue compte ! Quand j’ai terminé cette conférence à la veille des vacances de Noël, les étudiants m’ont remerciée car ils n’avaient jamais eu un professeur si clair et concis et, Céleste a pu enfin trouver la sérénité car je m’apaisais moi-même.

La première fois que Céleste a vu partir son père pour le Loiret, elle n’a pas pleuré. Trois semaines plus tard, il revenait et elle se jetait dans ses bras. Il lui avait beaucoup manqué ! Mon ventre s’arrondissait. Victoire n’était toujours pas décidé à mettre sa tête dans le bon sens, comme sa sœur, et mon médecin m’avait déjà préparée à ce que j’aurais à nouveau une césarienne. Par conséquent, je ne suivais aucun cours de préparation à l’accouchement. J’avais commencé à ranger nos affaires dans des cartons. Quand, au bout de quelques jours, Céleste a compris que son père repartait, cela a été terrible. Elle pleurait, criait. Elle voulait le suivre dans la rue et je devais la serrer contre moi très fort pour l’en empêcher tandis qu’elle se débattait. Ma mère et ma grand-mère qui étaient arrivées pour m’aider étaient bouleversées et Stéphane aussi. Trois semaines plus tard, quand Stéphane revint, Céleste fit comme s’il n’existait pas. Elle avait été si malheureuse qu’elle s’était verrouillée. Après que nous ayons emménagé dans notre maison, il faudrait plusieurs mois à Stéphane pour réapprivoiser Céleste qui le rejetait par peur de souffrir à nouveau. La vie est, parfois, bien mal faite. Lorsqu’enfin, Céleste s’était apaisée, avait retrouvé son papa et le papa son « bonbon rose », celui-ci recommençait à partir par tranches de quinze jours par mois pour la Roumanie. La blessure qui, chez Céleste, venait juste de cicatriser se rouvrit brutalement laissant éclater une tristesse terrible qui se mesurait à l’aune de ses crises violentes que j’absorbais seule et qui me laissaient vidée, désemparée, malheureuse.

La première fois que Céleste a vu partir son père pour le Loiret, elle n’a pas pleuré. Trois semaines plus tard, il revenait et elle se jetait dans ses bras. Il lui avait beaucoup manqué ! Mon ventre s’arrondissait. Victoire n’était toujours pas décidé à mettre sa tête dans le bon sens, comme sa sœur, et mon médecin m’avait déjà préparée à ce que j’aurais à nouveau une césarienne. Par conséquent, je ne suivais aucun cours de préparation à l’accouchement. J’avais commencé à ranger nos affaires dans des cartons. Quand, au bout de quelques jours, Céleste a compris que son père repartait, cela a été terrible. Elle pleurait, criait. Elle voulait le suivre dans la rue et je devais la serrer contre moi très fort pour l’en empêcher tandis qu’elle se débattait. Ma mère et ma grand-mère qui étaient arrivées pour m’aider étaient bouleversées et Stéphane aussi. Trois semaines plus tard, quand Stéphane revint, Céleste fit comme s’il n’existait pas. Elle avait été si malheureuse qu’elle s’était verrouillée. Après que nous ayons emménagé dans notre maison, il faudrait plusieurs mois à Stéphane pour réapprivoiser Céleste qui le rejetait par peur de souffrir à nouveau. La vie est, parfois, bien mal faite. Lorsqu’enfin, Céleste s’était apaisée, avait retrouvé son papa et le papa son « bonbon rose », celui-ci recommençait à partir par tranches de quinze jours par mois pour la Roumanie. La blessure qui, chez Céleste, venait juste de cicatriser se rouvrit brutalement laissant éclater une tristesse terrible qui se mesurait à l’aune de ses crises violentes que j’absorbais seule et qui me laissaient vidée, désemparée, malheureuse.

Comme je n’avais ni famille ni amis près de moi, personne à qui me confier, je traversais des périodes très dures, seulement soutenue à distance par le mari de ma sœur. Au téléphone, il me disait de ne pas céder, de continuer à garder ma place de mère et à rassurer mon aînée si perturbée de savoir son père au loin, malheureux dans ce qu’il avait cherché à entreprendre et sa mère, sans doute à la dérive, dans un coin de campagne assez inhospitalier où seul un couple et les dames de la crèche se montraient bienveillants. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de m’endormir au pied du lit de Céleste qui, tous les soirs, voulait prendre la place de son père dans le lit. Aussi grande que soit ma fatigue, je ne l’ai jamais laissée faire. Ses crises ont duré jusqu’à ce que son père cesse ses allées et venues entre la France et la Roumanie. Victoire, elle, du fond de son petit berceau, avait d’instinct compris qu’elle devait être le bébé qui ne demande rien, ne fait pas de vague, ne rajoute pas aux difficultés du quotidien.

Comme je n’avais ni famille ni amis près de moi, personne à qui me confier, je traversais des périodes très dures, seulement soutenue à distance par le mari de ma sœur. Au téléphone, il me disait de ne pas céder, de continuer à garder ma place de mère et à rassurer mon aînée si perturbée de savoir son père au loin, malheureux dans ce qu’il avait cherché à entreprendre et sa mère, sans doute à la dérive, dans un coin de campagne assez inhospitalier où seul un couple et les dames de la crèche se montraient bienveillants. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de m’endormir au pied du lit de Céleste qui, tous les soirs, voulait prendre la place de son père dans le lit. Aussi grande que soit ma fatigue, je ne l’ai jamais laissée faire. Ses crises ont duré jusqu’à ce que son père cesse ses allées et venues entre la France et la Roumanie. Victoire, elle, du fond de son petit berceau, avait d’instinct compris qu’elle devait être le bébé qui ne demande rien, ne fait pas de vague, ne rajoute pas aux difficultés du quotidien.

Le quinze septembre 2005, le camion est rempli de meubles et de cartons. Un de nos amis, Nicolas, nous a aidés à tout porter dans l’escalier à vis de la maison. Je ne me rappelle pas ce que je ressens. Je suis anesthésiée. Je crois que depuis la mort de notre père survenue en mai 1999 et mon départ de Paris en septembre de la même année pour rejoindre mon mari dans la Loire, la fin de mon contrat d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein, je me laisse, le plus souvent, porter par le courant. Je ne suis plus à la barre. J’ai perdu le contrôle. Je surnage. Je ne connais rien du Loiret, de sa campagne, de la ville la plus proche, Montargis, la Venise du Gâtinais, de la région Centre, plus grand grenier de l’Europe, réputée pour son miel, son safran et sa « cosmétique vallée ». Je ne connais que Courtenay et la crèche où nos filles seront accueillies cinq jours par semaine de neuf heures à dix-huit heures. A distance, c’est Stéphane qui a décidé de tout pour la maison. Le soir, quand il m’appelait, alors que j’avais fait des cartons tout en veillant sur Victoire, nourrisson, que Céleste venait de s’endormir, que j’avais encore notre bébé dans les bras, que je n’avais pas dîné, mon esprit n’était pas en mesure de s’ouvrir à des choix de carreaux, de couleur de peinture, de forme et d’emplacement pour l’escalier qui desservirait l’étage. Je rêvais d’aller dormir et, à minuit, Victoire aurait faim. Quand on est à bout de forces, qu’on se sent si seule, on peut être envahie par des pensées morbides. Un après-midi, dans ma voiture arrêtée à l’ombre d’un olivier, avec mes deux enfants à bord, j’ai pensé à la mort comme la solution à ce que je ressentais. Et puis, le vent a fait chanter les branches de l’olivier, un grillon m’a sortie de ma torpeur. Mes yeux ont rencontré ceux de nos deux filles et la vie a balayé ce moment de détresse.

Le quinze septembre 2005, le camion est rempli de meubles et de cartons. Un de nos amis, Nicolas, nous a aidés à tout porter dans l’escalier à vis de la maison. Je ne me rappelle pas ce que je ressens. Je suis anesthésiée. Je crois que depuis la mort de notre père survenue en mai 1999 et mon départ de Paris en septembre de la même année pour rejoindre mon mari dans la Loire, la fin de mon contrat d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein, je me laisse, le plus souvent, porter par le courant. Je ne suis plus à la barre. J’ai perdu le contrôle. Je surnage. Je ne connais rien du Loiret, de sa campagne, de la ville la plus proche, Montargis, la Venise du Gâtinais, de la région Centre, plus grand grenier de l’Europe, réputée pour son miel, son safran et sa « cosmétique vallée ». Je ne connais que Courtenay et la crèche où nos filles seront accueillies cinq jours par semaine de neuf heures à dix-huit heures. A distance, c’est Stéphane qui a décidé de tout pour la maison. Le soir, quand il m’appelait, alors que j’avais fait des cartons tout en veillant sur Victoire, nourrisson, que Céleste venait de s’endormir, que j’avais encore notre bébé dans les bras, que je n’avais pas dîné, mon esprit n’était pas en mesure de s’ouvrir à des choix de carreaux, de couleur de peinture, de forme et d’emplacement pour l’escalier qui desservirait l’étage. Je rêvais d’aller dormir et, à minuit, Victoire aurait faim. Quand on est à bout de forces, qu’on se sent si seule, on peut être envahie par des pensées morbides. Un après-midi, dans ma voiture arrêtée à l’ombre d’un olivier, avec mes deux enfants à bord, j’ai pensé à la mort comme la solution à ce que je ressentais. Et puis, le vent a fait chanter les branches de l’olivier, un grillon m’a sortie de ma torpeur. Mes yeux ont rencontré ceux de nos deux filles et la vie a balayé ce moment de détresse.

En fin d’après-midi, le 15 septembre 2005, je pousse la porte de la crèche. Je retrouve ma petite fille dans une robe à fleurs que ma sœur a portée avant elle. Depuis que nous avons fait l’acquisition de cette maison, que son papa s’en va, son regard a changé. On y lit une angoisse qui me rend triste. Farida est là. Son fils aîné, Liam, est né deux mois avant Céleste. C’est Farida qui est arrivée à minuit pour veiller sur le sommeil de Céleste tandis que je partais à la maternité mettre Victoire au monde. Au milieu du huitième mois de grossesse alors que j’étais venue à Paris pour donner mes derniers cours et assister à une pièce de théâtre, Victoire avait trouvé judicieux de faire la bascule et de se mettre dans le bon sens pour la naissance. Tandis que sur la scène du théâtre Hébertot, des comédiens incarnaient une fratrie se déchirant autour de sa mère, ce qui se passait dans mon ventre était incroyable : Victoire semblait occupée à tout déménager, à remuer de la cave au grenier cet utérus lui servant de maison. Après la tempête, le calme était revenu ! Contre toute attente, Victoire a pu voir le jour « normalement » sans soutien d’aucune sorte. Avec une naissance par césarienne et sans préparation à l’accouchement, je me suis fait confiance et j’ai plongé au plus profond de mon être pour capter ces ressources ancestrales féminines. Les yeux fermés, les paroles d’une sage-femme me sont revenues et ces paroles je les délivre à mon tour aux futures mamans qui viennent me trouver pour aborder sereinement la naissance d’un bébé : « le plus important, c’est la respiration. Votre bébé est le scaphandrier et vous, vous êtes celle qui lui envoie de l’air pour l’aider à cheminer. Ne l’oubliez pas et restez concentrée sur cette image. »

En fin d’après-midi, le 15 septembre 2005, je pousse la porte de la crèche. Je retrouve ma petite fille dans une robe à fleurs que ma sœur a portée avant elle. Depuis que nous avons fait l’acquisition de cette maison, que son papa s’en va, son regard a changé. On y lit une angoisse qui me rend triste. Farida est là. Son fils aîné, Liam, est né deux mois avant Céleste. C’est Farida qui est arrivée à minuit pour veiller sur le sommeil de Céleste tandis que je partais à la maternité mettre Victoire au monde. Au milieu du huitième mois de grossesse alors que j’étais venue à Paris pour donner mes derniers cours et assister à une pièce de théâtre, Victoire avait trouvé judicieux de faire la bascule et de se mettre dans le bon sens pour la naissance. Tandis que sur la scène du théâtre Hébertot, des comédiens incarnaient une fratrie se déchirant autour de sa mère, ce qui se passait dans mon ventre était incroyable : Victoire semblait occupée à tout déménager, à remuer de la cave au grenier cet utérus lui servant de maison. Après la tempête, le calme était revenu ! Contre toute attente, Victoire a pu voir le jour « normalement » sans soutien d’aucune sorte. Avec une naissance par césarienne et sans préparation à l’accouchement, je me suis fait confiance et j’ai plongé au plus profond de mon être pour capter ces ressources ancestrales féminines. Les yeux fermés, les paroles d’une sage-femme me sont revenues et ces paroles je les délivre à mon tour aux futures mamans qui viennent me trouver pour aborder sereinement la naissance d’un bébé : « le plus important, c’est la respiration. Votre bébé est le scaphandrier et vous, vous êtes celle qui lui envoie de l’air pour l’aider à cheminer. Ne l’oubliez pas et restez concentrée sur cette image. »

Un lien très fort nous unit, Farida et moi. Nos aînés s’aiment profondément et sont toujours heureux de se retrouver. En cette fin d’été 2005, Je les prends en photo dans le parc qui entoure la crèche, le clos Bon Aure. Il fait très beau. Les hirondelles s’en donnent à cœur joie au-dessus du Rhône. Je fais cette promenade pour la dernière fois, de la crèche à la maison. Je n’aime pas les dernières fois. Nous fêtons les deux ans de Céleste avec nos amis, leur fils, ma mère et ma grand-mère. Nous avons été chercher des plats chez le traiteur d’origine cambodgienne, un monsieur qui a fui avec les siens la folie des khmers rouges. Nous offrons à Céleste une table à langer qui fait office de baignoire pour ses poupées. Céleste souffle ses bougies. Nous l’applaudissons. Nos amis repartent. Mauvaise nuit. Le 16, nous prenons la route, Stéphane au volant du camion de déménagement et moi au volant de ma petite Golf. Conduire m’angoisse. A chaque fois que je suis allée à Avignon pour prendre mon TGV, j’ai pensé mourir. Céleste et Victoire, que j’ai été contrainte de sevrer plus vite que je ne le souhaitais, vont rester avec leur grand-mère et leur arrière-grand-mère. La voiture franchit le pont au-dessus du Rhône. Les hirondelles sont indifférentes à mon angoisse. Le Ventoux, aussi ! Je vais conduire jusque dans le Loiret en passant par la Loire où la mère de Stéphane a stocké dans sa cave, notre premier déménagement. A la faveur d’un dégât des eaux, je suis malheureuse, en ouvrant les cartons, de constater que des cadeaux de mariage ont tellement moisi que je suis obligée de les jeter.

Un lien très fort nous unit, Farida et moi. Nos aînés s’aiment profondément et sont toujours heureux de se retrouver. En cette fin d’été 2005, Je les prends en photo dans le parc qui entoure la crèche, le clos Bon Aure. Il fait très beau. Les hirondelles s’en donnent à cœur joie au-dessus du Rhône. Je fais cette promenade pour la dernière fois, de la crèche à la maison. Je n’aime pas les dernières fois. Nous fêtons les deux ans de Céleste avec nos amis, leur fils, ma mère et ma grand-mère. Nous avons été chercher des plats chez le traiteur d’origine cambodgienne, un monsieur qui a fui avec les siens la folie des khmers rouges. Nous offrons à Céleste une table à langer qui fait office de baignoire pour ses poupées. Céleste souffle ses bougies. Nous l’applaudissons. Nos amis repartent. Mauvaise nuit. Le 16, nous prenons la route, Stéphane au volant du camion de déménagement et moi au volant de ma petite Golf. Conduire m’angoisse. A chaque fois que je suis allée à Avignon pour prendre mon TGV, j’ai pensé mourir. Céleste et Victoire, que j’ai été contrainte de sevrer plus vite que je ne le souhaitais, vont rester avec leur grand-mère et leur arrière-grand-mère. La voiture franchit le pont au-dessus du Rhône. Les hirondelles sont indifférentes à mon angoisse. Le Ventoux, aussi ! Je vais conduire jusque dans le Loiret en passant par la Loire où la mère de Stéphane a stocké dans sa cave, notre premier déménagement. A la faveur d’un dégât des eaux, je suis malheureuse, en ouvrant les cartons, de constater que des cadeaux de mariage ont tellement moisi que je suis obligée de les jeter.

Je conduis dans un état de tension remarquable. Nous arrivons. Nous laissons le camion devant la longère mais nous allons dormir dans la maison de campagne d’un de mes amis d’enfance, Laurent, le fils du monsieur qui a accueilli Stéphane le temps des travaux. Les travaux ne sont pas encore achevés. Ils ne seront véritablement finis qu’en décembre. Stéphane aura tant tiré sur la corde. La pose du parquet à l’étage aura été si éprouvante qu’à la veille de Noël, dans la maison de ses parents, notre petite fille verra partir son papa sur un brancard pour le service de cardiologie. Les médecins choqueront son cœur pour cesser l’arythmie. Le malaise se sera déclaré sur l’autoroute. Il aura été obligé de se garer sur la voie d’arrêt d’urgence. Peu de temps après, ma sœur et son mari, en route pour Megève avec leur petite fille ont vu la voiture de Stéphane. Ils appellent pour s’assurer que tout va bien. Encore aujourd’hui, je me dis que c’est un miracle qu’ils nous aient vu à l’arrêt ce jour-là sur l’autoroute! Comme je ne me sens pas capable de conduire la voiture de mon mari avec nos petites filles à bord, c’est ma sœur qui va le faire et nous laisser à la sortie de l’autoroute où mes beaux-parents sont venus nous attendre. Sans ma sœur et son mari, je pense que j’aurais fini par trouver en moi la force de conduire cette voiture à bon port.

Nous allons vivre un mois dans la maison de Laurent. Je commencerai l’adaptation en crèche des filles et je retournerai donner mes cours à l’université. En deux jours, nous installons les meubles et sortons des cartons des objets familiers que nous n’avons pas revus depuis notre départ de la France pour notre tour du monde. Je suis très émue en reconstituant le décor de la chambre de Céleste dont le cœur reste le lit en fer forgé que ma mère nous prête. Victoire, puis Louis y dormiront tour à tour. Maintenant, il est démonté dans le grenier de la maison de Pont. Il attend patiemment de reprendre du service ! Un morceau de Vivaldi monte dans la maison, en même temps que mes larmes. Stéphane est traversé par la même émotion au même moment. Notre famille va enfin se reconstituer dans cette maison dont il est fier, qu’il a voulu la plus jolie et la plus confortable pour le bien-être des siens. Si je ne faisais pas un effort magistral sur moi-même, le barrage céderait et je pleurerais toute la fatigue accumulée depuis la naissance de Céleste.

Nous allons vivre un mois dans la maison de Laurent. Je commencerai l’adaptation en crèche des filles et je retournerai donner mes cours à l’université. En deux jours, nous installons les meubles et sortons des cartons des objets familiers que nous n’avons pas revus depuis notre départ de la France pour notre tour du monde. Je suis très émue en reconstituant le décor de la chambre de Céleste dont le cœur reste le lit en fer forgé que ma mère nous prête. Victoire, puis Louis y dormiront tour à tour. Maintenant, il est démonté dans le grenier de la maison de Pont. Il attend patiemment de reprendre du service ! Un morceau de Vivaldi monte dans la maison, en même temps que mes larmes. Stéphane est traversé par la même émotion au même moment. Notre famille va enfin se reconstituer dans cette maison dont il est fier, qu’il a voulu la plus jolie et la plus confortable pour le bien-être des siens. Si je ne faisais pas un effort magistral sur moi-même, le barrage céderait et je pleurerais toute la fatigue accumulée depuis la naissance de Céleste.

Demain, cela fera dix ans que nous quittions le Gard pour le Loiret. Demain, Céleste, qui a déjà fêté son anniversaire avec ses amis samedi et dimanche, aura douze ans. Dix ans se sont écoulés. Depuis, ma naissance, c’est à Paris que j’ai passé la période la plus longue en continu : douze ans. Ce matin, entre deux averses, je faisais cette boucle au départ de la maison avec Fantôme. Je l’ai faite tant de fois que je pourrais la faire les yeux fermés. Depuis hier flotte dans l’air une odeur qui évoque celle des grandes plages du Finistère ouvertes sur l’océan. Les enfants l’ont dit : « cela sent la Bretagne » mais cette odeur est impossible à restituer avec des mots. Elle se sent, c’est tout ! Je marchais et, dans ma tête, je refaisais le film en accéléré de nos dix ans ici. Je revoyais Céleste sur son tricycle que nous guidions d’une main et Victoire en poussette ou dans un porte-bébé. Céleste sur un vélo sans roulettes, Victoire sur le tricycle et Louis dans le berceau. Les filles sur des vélos et Louis en tricycle et, maintenant, toute la famille sur des vélos et fantôme qui nous ouvre la route. Hier, les enfants, avec des amis, sont allés dans des bois et ont fabriqué une magnifique cabane. Ici, ils sont heureux. Ils ont ce que ma sœur et moi n’avons pas connu : un lieu de vie stable, des amis depuis la première année de maternelle (les amitiés de crèche se sont dissoutes avec le temps), bref, un ancrage, des racines. J’y pense à chaque fois que je passe à hauteur d’un noyer dont nous ramassons les fruits tous les ans, à la même époque. Avec les années, nous avons réussi à nouer de vraies amitiés mais, le plus souvent, je me sens encore comme une étrange étrangère.

Demain, cela fera dix ans que nous quittions le Gard pour le Loiret. Demain, Céleste, qui a déjà fêté son anniversaire avec ses amis samedi et dimanche, aura douze ans. Dix ans se sont écoulés. Depuis, ma naissance, c’est à Paris que j’ai passé la période la plus longue en continu : douze ans. Ce matin, entre deux averses, je faisais cette boucle au départ de la maison avec Fantôme. Je l’ai faite tant de fois que je pourrais la faire les yeux fermés. Depuis hier flotte dans l’air une odeur qui évoque celle des grandes plages du Finistère ouvertes sur l’océan. Les enfants l’ont dit : « cela sent la Bretagne » mais cette odeur est impossible à restituer avec des mots. Elle se sent, c’est tout ! Je marchais et, dans ma tête, je refaisais le film en accéléré de nos dix ans ici. Je revoyais Céleste sur son tricycle que nous guidions d’une main et Victoire en poussette ou dans un porte-bébé. Céleste sur un vélo sans roulettes, Victoire sur le tricycle et Louis dans le berceau. Les filles sur des vélos et Louis en tricycle et, maintenant, toute la famille sur des vélos et fantôme qui nous ouvre la route. Hier, les enfants, avec des amis, sont allés dans des bois et ont fabriqué une magnifique cabane. Ici, ils sont heureux. Ils ont ce que ma sœur et moi n’avons pas connu : un lieu de vie stable, des amis depuis la première année de maternelle (les amitiés de crèche se sont dissoutes avec le temps), bref, un ancrage, des racines. J’y pense à chaque fois que je passe à hauteur d’un noyer dont nous ramassons les fruits tous les ans, à la même époque. Avec les années, nous avons réussi à nouer de vraies amitiés mais, le plus souvent, je me sens encore comme une étrange étrangère.

Si je n’avais pas tant ferraillé pour exister au milieu des champs, noué quelques amitiés rares mais précieuses, gagné la confiance de médecins et de patients dans mon activité de sophrologue et si mon cœur n’explosait pas à l’idée d’ôter à mes enfants ce que j’ai toute ma vie rêvée d’avoir, je pense que j’aimerais repartir même si je suis lasse, que je voudrais, un jour, vraiment, me sentir « chez moi » quelque part. Je ne m’en irais pas pour me rapprocher d’une famille qui n’existe presque plus en France, mais pour retrouver un cadre de vie en accord avec mon énergie et mon besoin d’échanges. Un endroit où les voisins ne vous disent pas qu’ils ne veulent rien savoir de ces vies qui se déroulent de l’autre côté de leur mur, où sourire et se montrer gentil sont des comportements jugés suspects, où votre voisine directe ne vous agonit pas d’injures en moyenne deux fois par an car vous ne taillez pas votre haie au ras du grillage et où les chats domestiques ne sont pas massacrés par des agriculteurs-chasseurs.

Si je n’avais pas tant ferraillé pour exister au milieu des champs, noué quelques amitiés rares mais précieuses, gagné la confiance de médecins et de patients dans mon activité de sophrologue et si mon cœur n’explosait pas à l’idée d’ôter à mes enfants ce que j’ai toute ma vie rêvée d’avoir, je pense que j’aimerais repartir même si je suis lasse, que je voudrais, un jour, vraiment, me sentir « chez moi » quelque part. Je ne m’en irais pas pour me rapprocher d’une famille qui n’existe presque plus en France, mais pour retrouver un cadre de vie en accord avec mon énergie et mon besoin d’échanges. Un endroit où les voisins ne vous disent pas qu’ils ne veulent rien savoir de ces vies qui se déroulent de l’autre côté de leur mur, où sourire et se montrer gentil sont des comportements jugés suspects, où votre voisine directe ne vous agonit pas d’injures en moyenne deux fois par an car vous ne taillez pas votre haie au ras du grillage et où les chats domestiques ne sont pas massacrés par des agriculteurs-chasseurs.

J’aime la campagne, sentir la vie s’égrainer au fil des saisons, voir les champs changer de visages, les couleurs d’un pivert sur le tronc d’un bouleau, assister aux vols des oiseaux migrateurs, surprendre la biche se nourrissant de luzerne, m’amuser des petites fesses blanches des lapins courant à l’approche de Fantôme, écouter le feu crépiter dans l’âtre, prendre le temps de voir le soleil passer la ligne d’horizon tous les matins, ramasser les fruits de l’été et de l’automne et, par dessus-tout, sentir que nos enfants sont heureux. Mais, leur bonheur et la poésie de la nature qui nous environne (malheureusement très polluée par les pesticides et les engrais) ne réussissent pas toujours à me libérer de cette pointe de nostalgie d’un bonheur personnel que j’avais et auquel j’ai renoncé.

J’aime la campagne, sentir la vie s’égrainer au fil des saisons, voir les champs changer de visages, les couleurs d’un pivert sur le tronc d’un bouleau, assister aux vols des oiseaux migrateurs, surprendre la biche se nourrissant de luzerne, m’amuser des petites fesses blanches des lapins courant à l’approche de Fantôme, écouter le feu crépiter dans l’âtre, prendre le temps de voir le soleil passer la ligne d’horizon tous les matins, ramasser les fruits de l’été et de l’automne et, par dessus-tout, sentir que nos enfants sont heureux. Mais, leur bonheur et la poésie de la nature qui nous environne (malheureusement très polluée par les pesticides et les engrais) ne réussissent pas toujours à me libérer de cette pointe de nostalgie d’un bonheur personnel que j’avais et auquel j’ai renoncé.

Je dédie ma chronique à Céleste, notre grande petite fille, mon « poulet », le « bonbon rose » de son papa, que nous aimons inconditionnellement, qui est riche de tout ce qu’elle a vécu, compris et dépassé, et qui sait ce que sa mère ressent et l’aime et la comprend. Par ailleurs, je voudrais que Stéphane sache que cette maison est une « bonne » maison chargée d’ondes positives et dont les murs, en dix ans, se sont nourris de joie, de rires, de retrouvailles, de fêtes d’anniversaires, de baptêmes, de communions, de rassemblements familiaux à Noël et à Pâques.

Je dédie ma chronique à Céleste, notre grande petite fille, mon « poulet », le « bonbon rose » de son papa, que nous aimons inconditionnellement, qui est riche de tout ce qu’elle a vécu, compris et dépassé, et qui sait ce que sa mère ressent et l’aime et la comprend. Par ailleurs, je voudrais que Stéphane sache que cette maison est une « bonne » maison chargée d’ondes positives et dont les murs, en dix ans, se sont nourris de joie, de rires, de retrouvailles, de fêtes d’anniversaires, de baptêmes, de communions, de rassemblements familiaux à Noël et à Pâques.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner