A l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron et de toute son équipe de marcheurs, notre mère a pensé à lui. J’ai pensé à lui. Ma sœur, je ne sais pas. Nous ne parlons plus de lui. Je me suis rendue compte voici de nombreuses années que ce sujet la faisait trop souffrir. Normal, il nous a fait souffrir. En qualité d’aînée, j’ai vu mon enfance se briser au Mans. J’avais neuf ans. J’épongeais sa détresse. Il s’asseyait sur mon lit et, sans une parole, il laissait ses larmes couler, de grosses larmes silencieuses. Il traversait une période professionnelle très tendue et il ressentait une profonde injustice. Un proche de Giscard avait été nommé préfet de la Sarthe. Un monsieur qui ne connaissait rien au corps préfectoral mais que Giscard mettait à l’abri avant que ne déferle la grande vague rose. Notre père occupait, dans les faits, son poste et celui du préfet. Il était l’homme de l’ombre. Son sommeil s’était perdu dans sa jeunesse étudiante à Paris. J’ai toujours pensé que les grands insomniaques étaient habités par un sentiment d’urgence au regard de la tache qui les attend et devant cette prescience que leurs jours sont comptés. Comment vivre longtemps si on vit plusieurs vies en si peu d’années ? Les responsabilités qu’il eut à assumer si jeune dans ses fonctions ne firent que le fragiliser davantage. Je pense souvent à lui quand, dans la gare déserte du sommeil évanoui, j’attends qu’un train se présente, que le chef de gare, sanglé dans un costume impeccable, m’invite à monter et qu’il siffle le départ du train. Je pensais à lui quand j’écrivais mes nouvelles la nuit retranchée dans mon cabinet, mon Ar-Men, dans le calme d’une maison endormie dont la respiration tranquille me parvenait telle une brise.

A l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron et de toute son équipe de marcheurs, notre mère a pensé à lui. J’ai pensé à lui. Ma sœur, je ne sais pas. Nous ne parlons plus de lui. Je me suis rendue compte voici de nombreuses années que ce sujet la faisait trop souffrir. Normal, il nous a fait souffrir. En qualité d’aînée, j’ai vu mon enfance se briser au Mans. J’avais neuf ans. J’épongeais sa détresse. Il s’asseyait sur mon lit et, sans une parole, il laissait ses larmes couler, de grosses larmes silencieuses. Il traversait une période professionnelle très tendue et il ressentait une profonde injustice. Un proche de Giscard avait été nommé préfet de la Sarthe. Un monsieur qui ne connaissait rien au corps préfectoral mais que Giscard mettait à l’abri avant que ne déferle la grande vague rose. Notre père occupait, dans les faits, son poste et celui du préfet. Il était l’homme de l’ombre. Son sommeil s’était perdu dans sa jeunesse étudiante à Paris. J’ai toujours pensé que les grands insomniaques étaient habités par un sentiment d’urgence au regard de la tache qui les attend et devant cette prescience que leurs jours sont comptés. Comment vivre longtemps si on vit plusieurs vies en si peu d’années ? Les responsabilités qu’il eut à assumer si jeune dans ses fonctions ne firent que le fragiliser davantage. Je pense souvent à lui quand, dans la gare déserte du sommeil évanoui, j’attends qu’un train se présente, que le chef de gare, sanglé dans un costume impeccable, m’invite à monter et qu’il siffle le départ du train. Je pensais à lui quand j’écrivais mes nouvelles la nuit retranchée dans mon cabinet, mon Ar-Men, dans le calme d’une maison endormie dont la respiration tranquille me parvenait telle une brise.

Notre père s’asseyait sur le bord de mon lit d’enfant et évacuait le trop plein, la pression. Aujourd’hui, on pourrait parler de burn-out. A la Martinique d’où nous revenions, il avait déjà connu un épisode similaire. Avoir en charge, quatre années durant, l’économie d’une île si souvent en proie à de violentes tensions, à des blocages du port, à l’asphyxie du commerce quand la plupart des produits étaient, à l’époque, acheminés par cargo et qu’il fallait en catastrophe faire venir de la viande d’Argentine, n’était pas une sinécure. Un matin, alors qu’il présidait une réunion, il avait perdu l’usage de la parole. Il faisait de l’hyper tension. Les litres de café qu’il buvait face au soleil se levant dans les branches du zamana, en observant le ballet de « sa » mangouste, en écoutant la nuit s’endormir associés à une consommation excessive de rhum l’avaient rendu malade. Le café le sortait de sa torpeur. L’alcool le dopait et lui donnait la force de surmonter la pression.

Notre père s’asseyait sur le bord de mon lit d’enfant et évacuait le trop plein, la pression. Aujourd’hui, on pourrait parler de burn-out. A la Martinique d’où nous revenions, il avait déjà connu un épisode similaire. Avoir en charge, quatre années durant, l’économie d’une île si souvent en proie à de violentes tensions, à des blocages du port, à l’asphyxie du commerce quand la plupart des produits étaient, à l’époque, acheminés par cargo et qu’il fallait en catastrophe faire venir de la viande d’Argentine, n’était pas une sinécure. Un matin, alors qu’il présidait une réunion, il avait perdu l’usage de la parole. Il faisait de l’hyper tension. Les litres de café qu’il buvait face au soleil se levant dans les branches du zamana, en observant le ballet de « sa » mangouste, en écoutant la nuit s’endormir associés à une consommation excessive de rhum l’avaient rendu malade. Le café le sortait de sa torpeur. L’alcool le dopait et lui donnait la force de surmonter la pression.

J’avais un peu plus de neuf ans. A la tristesse de quitter la Martinique venait s’ajouter celle de sentir mon père à la dérive. J’étais impuissante alors j’écopais comme un bon petit matelot. Je ne voulais pas que le bateau coule. D’instinct, je savais aussi toutes les fragilités de notre mère qui se murait dans le silence, les migraines et fuyait dans le sommeil quand le capitaine ne parvenait plus à lire sa boussole et qu’on cherchait à l’interroger sur son père qu’elle n’a jamais connu et qui a disparu dans la nuit et le brouillard de Mauthausen un 29 avril 1944. Les failles de notre père étaient abyssales. A la hauteur de son empathie, de son sens de l’Etat, de son besoin de mettre sa trop grande intelligence et sa vision au service de son pays et de l’Europe mais pas l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. Une Europe plus resserrée et économiquement plus soudée. Les failles de notre mère ne l’étaient pas moins mais elle avait (et a toujours) en elle cette capacité à faire face malgré tout, à aller de l’avant qui passe, aussi, par une capacité remarquable à sauver les apparences. Dans les grandes heures de mon adolescence teintée d’anorexie, quand je me heurtais à elle, violemment, je l’appelais « La toile cirée ». Je m’acharnais à vouloir déchirer le rideau. Je voulais que le masque tombe. Je n’ai jamais réussi. Ses migraines volaient à son secours. Je restais seule avec un profond et terrible sentiment de culpabilité.

J’avais un peu plus de neuf ans. A la tristesse de quitter la Martinique venait s’ajouter celle de sentir mon père à la dérive. J’étais impuissante alors j’écopais comme un bon petit matelot. Je ne voulais pas que le bateau coule. D’instinct, je savais aussi toutes les fragilités de notre mère qui se murait dans le silence, les migraines et fuyait dans le sommeil quand le capitaine ne parvenait plus à lire sa boussole et qu’on cherchait à l’interroger sur son père qu’elle n’a jamais connu et qui a disparu dans la nuit et le brouillard de Mauthausen un 29 avril 1944. Les failles de notre père étaient abyssales. A la hauteur de son empathie, de son sens de l’Etat, de son besoin de mettre sa trop grande intelligence et sa vision au service de son pays et de l’Europe mais pas l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. Une Europe plus resserrée et économiquement plus soudée. Les failles de notre mère ne l’étaient pas moins mais elle avait (et a toujours) en elle cette capacité à faire face malgré tout, à aller de l’avant qui passe, aussi, par une capacité remarquable à sauver les apparences. Dans les grandes heures de mon adolescence teintée d’anorexie, quand je me heurtais à elle, violemment, je l’appelais « La toile cirée ». Je m’acharnais à vouloir déchirer le rideau. Je voulais que le masque tombe. Je n’ai jamais réussi. Ses migraines volaient à son secours. Je restais seule avec un profond et terrible sentiment de culpabilité.

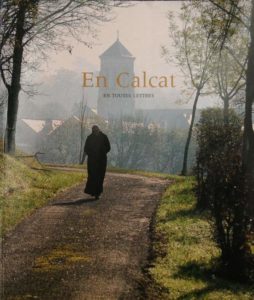

Je suis au nombre de ces êtres qui ressentent ce besoin d’entretenir le souvenir de ceux qui sont morts en les évoquant. Je peux le faire car j’avais réussi à trouver en moi la force de tout pardonner avant même qu’il ne fasse le choix de s’endormir dans la nuit pour s’éveiller en pleine lumière. Sur le tard, la foi était revenu. Je pense qu’avoir vécu auprès d’une femme qui croyait et qui puisait de la force et de l’espoir dans sa foi lui avait permis d’en retrouver le chemin. Je n’ai jamais trop su si notre père avait reçu une éducation religieuse. Je sais seulement qu’il a été baptisé tardivement car son père, notre grand-père, souhaitait attendre le retour de l’un de ses frères, instituteur, déporté en tant que résistant et communiste. Il avait fait une retraite à En Calcat et en était revenu très apaisé.

Je suis au nombre de ces êtres qui ressentent ce besoin d’entretenir le souvenir de ceux qui sont morts en les évoquant. Je peux le faire car j’avais réussi à trouver en moi la force de tout pardonner avant même qu’il ne fasse le choix de s’endormir dans la nuit pour s’éveiller en pleine lumière. Sur le tard, la foi était revenu. Je pense qu’avoir vécu auprès d’une femme qui croyait et qui puisait de la force et de l’espoir dans sa foi lui avait permis d’en retrouver le chemin. Je n’ai jamais trop su si notre père avait reçu une éducation religieuse. Je sais seulement qu’il a été baptisé tardivement car son père, notre grand-père, souhaitait attendre le retour de l’un de ses frères, instituteur, déporté en tant que résistant et communiste. Il avait fait une retraite à En Calcat et en était revenu très apaisé.

Depuis que nous sommes nées, ma sœur et moi avons vécu au rythme des grands temps de la vie républicaine et des périodes électorales. Hier, lundi 8 mai, lasse de tourner en rond dans la maison, contrainte du fait de ma fatigue et du lumbago de mon mari, d’annuler la visite de ma sœur et des siens (une première depuis que, depuis 20 ans, j’ai quitté Paris et accueille sans relâche et aussi bien que possible tous mes proches et les amis de nos enfants), je décidais d’aller me promener dans les rues. Alors que je stationnais à un feu rouge, je vis sortir de la sous-préfecture monsieur L, l’actuel sous-préfet dont j’ai toujours entendu dire beaucoup de bien. Il marchait jusqu’au monument aux morts. Je me garais sur le grand parking du Pâtis et le rejoignais tandis qu’il traversait le jardin d’un pas serein dans un costume dont l’une des répliques pend, désormais, dans l’une des armoires de la maison de Pont dans des odeurs d’anti-mites. Non loin, le bicorne et l’épée du grand uniforme de notre grand-père maternel. Je me présentais à lui le plus naturellement du monde avec mon bas de pantalon tacheté de boue, souvenir de la sortie en vélo avec Fantôme, mes cheveux en vrac et mon sac en paille barré d’un « HAPPY » en couleurs pailletées. Nous commencions à échanger autour de la Préfectorale, du caractère éphémère des carrières, de la vie politique et d’un camarade de promotion de mon père dont le propre père avait été en poste dans cette même ville. Comme je lui disais que cela faisait longtemps que je souhaitais l’appeler pour faire sa connaissance, il me donnait son numéro de portable que je notais dans le mien.

Un peu plus loin, dans l’épicerie turque, je rencontrais Arnaud Floc’h, un auteur de BD, qui a créé le festival en 2010. Grâce à ce festival, les passionnés de bulles pouvaient rencontrer leurs auteurs favoris et se faire dédicacer des albums dans une ambiance à la fois colorée et potache.

Je garde un excellent souvenir de cette atmosphère et de ce long moment passé en tête à tête avec Sandrine Revel, l’auteur de « Glenn Gould, une vie à contretemps ». Elle avait dessiné une aquarelle en guise de dédicace pour cet album que je souhaitais offrir à Stéphane. Malheureusement, l’équipe municipale qui ne voit parfois pas plus loin que le bout d’une échéance électorale a décidé de supprimer le festival sans mesurer ce que la ville allait perdre.

Je garde un excellent souvenir de cette atmosphère et de ce long moment passé en tête à tête avec Sandrine Revel, l’auteur de « Glenn Gould, une vie à contretemps ». Elle avait dessiné une aquarelle en guise de dédicace pour cet album que je souhaitais offrir à Stéphane. Malheureusement, l’équipe municipale qui ne voit parfois pas plus loin que le bout d’une échéance électorale a décidé de supprimer le festival sans mesurer ce que la ville allait perdre.

Quel dommage ! Arnaud, l’Africain brestois, n’est pas homme à se lamenter longtemps ! Il a mieux à faire ! La venue de ma sœur et le lumbago de Stéphane m’avaient amenée à annuler notre dîner chez Geneviève et Arnaud. Dîner dont nous nous faisions une joie. Aranud me racontait qu’ils avaient passé la soirée avec un couple de très chers amis, le dessinateur Mezzo et sa femme, chanteuse de rock. Sa femme et lui, dans une première vie placée sous le signe de la musique, jouaient de la basse avec les futurs Rita Mitsouko. J’écoutais Arnaud tandis que je portais des asperges, des tomates cerises, une salade, deux pamplemousses, trois citrons et des poires conférence. Je regrettais que nous soyons passés à côté d’une soirée marrante, éclectique et résolument artistique.

Avant le déjeuner, tandis que je finissais la sauce que notre père servait toujours avec les asperges, une sauce hollandaise revisitée puisqu’il y ajoutait de la crème fraîche, mon téléphone portable, un BlackBerry auquel je suis très attachée, rendait l’âme. Depuis plusieurs jours, déjà, il donnait des signes de faiblesse. Il s’est éteint pour ne plus se réveiller emportant avec lui tous mes secrets, mes contacts, mes photos. Quand je l’ai eu, il me permettait de faire des photos magnifiques, notamment des gros plans de cœurs de fleurs. Avec le temps, les chutes, la poussière, les grains de sable, l’humidité, il ne faisait plus la mise au point. Maintenant, j’attends que mes proches aient la gentillesse de me renvoyer leur numéro de téléphone. Je n’appelle personne sauf ma mère et ma sœur. En revanche, j’échange par sms et via WhatsApp, la seule application que j’utilise.

Avant le déjeuner, tandis que je finissais la sauce que notre père servait toujours avec les asperges, une sauce hollandaise revisitée puisqu’il y ajoutait de la crème fraîche, mon téléphone portable, un BlackBerry auquel je suis très attachée, rendait l’âme. Depuis plusieurs jours, déjà, il donnait des signes de faiblesse. Il s’est éteint pour ne plus se réveiller emportant avec lui tous mes secrets, mes contacts, mes photos. Quand je l’ai eu, il me permettait de faire des photos magnifiques, notamment des gros plans de cœurs de fleurs. Avec le temps, les chutes, la poussière, les grains de sable, l’humidité, il ne faisait plus la mise au point. Maintenant, j’attends que mes proches aient la gentillesse de me renvoyer leur numéro de téléphone. Je n’appelle personne sauf ma mère et ma sœur. En revanche, j’échange par sms et via WhatsApp, la seule application que j’utilise.

Dans quelques jours, j’aurai un nouveau BlackBerry. J’ai refusé de rejoindre l’immense communauté des possesseurs d’Iphone. Je ne me sens pas encore capable de renoncer à mon clavier à touches ! Par ailleurs, j’ai toujours eu un fond un peu rebelle et je ne suis pas certaine d’avoir envie de posséder le même téléphone que presque la plupart des personnes qui m’entourent. Je ne suis ni « sexy » ni « tendance ». Je consulte en sabots, des sabots dont j’aspire à pouvoir changer la couleur tous les jours de la semaine. Je vis dans un phare planté au milieu d’un océan céréalier. J’ai des salopettes en jean et je ne passe pas plus de cinq minutes dans une salle de bains le matin. J’assume ma nature « old fashioned » et décalée que j’ai certainement héritée de ma mère !

Papa, je pense à toi ! J’espère que tu as compris mes choix qui n’en furent pas toujours, comme de quitter Paris, de me couper de mes repères et de tirer un trait sur une carrière à l’université. Tu m’as vu animatrice de radio, commissaire de police, journaliste de presse écrite. Quand j’ai décroché mon bac, dans des conditions plutôt honorables mais pas avec une mention « très bien », tu n’as pas compris que je n’aie pas envie d’intégrer une prépa, les deux mois d’été, pour préparer le concours de l’IEP de Paris en septembre. Il m’a manqué cette confiance qui nous permet de se dire que tout est possible si on s’en donne les moyens. Je venais d’un lycée de province. Je me sentais écrasée par le poids de mes aînés. C’est loin tout cela ! Avec le temps, j’ai mis mes pas dans les tiens. J’aime les cimetières, les grandes plages du Finistère, les comptoirs de café, les ambiances interlopes, les esprits libres et curieux, les marchés, les promenades solitaires, les orages qui font craquer les ciels d’été, la radio, la presse écrite, les cartes postales, les trains, les gares, la marche, les feux de cheminée, la poésie, les auteurs anglais de romans policiers, les tians partagés avec les amis, les salades composées, la généalogie qui, chez moi, est plus psycho généalogie et le tutoiement.

Papa, je pense à toi ! J’espère que tu as compris mes choix qui n’en furent pas toujours, comme de quitter Paris, de me couper de mes repères et de tirer un trait sur une carrière à l’université. Tu m’as vu animatrice de radio, commissaire de police, journaliste de presse écrite. Quand j’ai décroché mon bac, dans des conditions plutôt honorables mais pas avec une mention « très bien », tu n’as pas compris que je n’aie pas envie d’intégrer une prépa, les deux mois d’été, pour préparer le concours de l’IEP de Paris en septembre. Il m’a manqué cette confiance qui nous permet de se dire que tout est possible si on s’en donne les moyens. Je venais d’un lycée de province. Je me sentais écrasée par le poids de mes aînés. C’est loin tout cela ! Avec le temps, j’ai mis mes pas dans les tiens. J’aime les cimetières, les grandes plages du Finistère, les comptoirs de café, les ambiances interlopes, les esprits libres et curieux, les marchés, les promenades solitaires, les orages qui font craquer les ciels d’été, la radio, la presse écrite, les cartes postales, les trains, les gares, la marche, les feux de cheminée, la poésie, les auteurs anglais de romans policiers, les tians partagés avec les amis, les salades composées, la généalogie qui, chez moi, est plus psycho généalogie et le tutoiement.

Ce matin, seule, avec Fantôme, dans la cuisine, je buvais mon café en écoutant les chroniqueurs de France Inter. L’un d’entre eux a cité cette phrase de Talleyrand auquel Napoléon avait dit, avant qu’il ne perde ses fonctions de grand Chambellan qu’il était « de la merde dans un bas de soie » : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ».

Ce matin, seule, avec Fantôme, dans la cuisine, je buvais mon café en écoutant les chroniqueurs de France Inter. L’un d’entre eux a cité cette phrase de Talleyrand auquel Napoléon avait dit, avant qu’il ne perde ses fonctions de grand Chambellan qu’il était « de la merde dans un bas de soie » : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ».

Je pense que cela t’aurait amusé ! Je t’aime, Papa!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner