Jeudi dernier, il est vingt-deux-heures trente quand nous gagnons le grand parking, celui sur lequel j’ai stationné pendant des années avec les filles le jour dédié au marché et à notre étape à la médiathèque. Nous sommes déjà à cent-dix kilomètres de Paris. Nous venons retrouver ma petite voiture que notre benjamin y a garée mardi soir avant de rejoindre Tours en BlaBlaCar. Par un heureux hasard, c’est le père d’un ami de notre cadette qui conduisait le véhicule. La clé est toujours là, cachée dans une roue. Une forte odeur de banane m’assaille quand je m’assieds au volant: Louis a abandonné une moitié de fruit entre le frein à main et la boîte de vitesse. Dans le ciel, les nuages se déchirent laissant apparaître des étoiles, promesses d’une belle journée demain.

Jeudi dernier, il est vingt-deux-heures trente quand nous gagnons le grand parking, celui sur lequel j’ai stationné pendant des années avec les filles le jour dédié au marché et à notre étape à la médiathèque. Nous sommes déjà à cent-dix kilomètres de Paris. Nous venons retrouver ma petite voiture que notre benjamin y a garée mardi soir avant de rejoindre Tours en BlaBlaCar. Par un heureux hasard, c’est le père d’un ami de notre cadette qui conduisait le véhicule. La clé est toujours là, cachée dans une roue. Une forte odeur de banane m’assaille quand je m’assieds au volant: Louis a abandonné une moitié de fruit entre le frein à main et la boîte de vitesse. Dans le ciel, les nuages se déchirent laissant apparaître des étoiles, promesses d’une belle journée demain.

Je pense à la joie d’avoir passé trois jours pleins à Paris chez ma soeur qui habite Montmartre et d’avoir retrouvé notre aînée. Nous n’avions pas revu ma soeur depuis notre retour de Balagne. Nous nous étions quittés un matin en été à Orly. Nous portions des vêtements légers sur des peaux hâlées et nos orteils s’épanouissaient dans des chaussures ouvertes. Maintenant, nos corps disparaissent sous des tenues épaisses, nos peaux ont blanchi et nos pieds ont renoncé à la liberté d’une vie au grand air. Des éclats d’or demeurent encore dans certaines chevelures, souvenirs des bains de mer et des caresses du soleil.

Je pense à la joie d’avoir passé trois jours pleins à Paris chez ma soeur qui habite Montmartre et d’avoir retrouvé notre aînée. Nous n’avions pas revu ma soeur depuis notre retour de Balagne. Nous nous étions quittés un matin en été à Orly. Nous portions des vêtements légers sur des peaux hâlées et nos orteils s’épanouissaient dans des chaussures ouvertes. Maintenant, nos corps disparaissent sous des tenues épaisses, nos peaux ont blanchi et nos pieds ont renoncé à la liberté d’une vie au grand air. Des éclats d’or demeurent encore dans certaines chevelures, souvenirs des bains de mer et des caresses du soleil.

Ce séjour éclectique a mélangé musique, danse, peinture et photographie. Nous avons uni dans un savant cocktail la comédie musicale Les demoiselles de Rochefort au Lido, la peinture de Sargent exposée à Orsay, les photographies de Yann Arthus-Bertrand à l’hôtel de ville et celles de Luc Delahaye au Jeu de Paume sans oublier la création et la recherche des résidents des institutions culturelles françaises à l’étranger réunies à la Gaité Lyrique.

Ce séjour éclectique a mélangé musique, danse, peinture et photographie. Nous avons uni dans un savant cocktail la comédie musicale Les demoiselles de Rochefort au Lido, la peinture de Sargent exposée à Orsay, les photographies de Yann Arthus-Bertrand à l’hôtel de ville et celles de Luc Delahaye au Jeu de Paume sans oublier la création et la recherche des résidents des institutions culturelles françaises à l’étranger réunies à la Gaité Lyrique.

Mardi, en fin de matinée, nous arrivions chez ma soeur après avoir garé la voiture à Sceaux dans l’une des rues de la résidence où vit notre maman depuis trente-cinq ans. Les fenêtres de son appartement donnent sur l’allée d’honneur remontant jusqu’au château et formée de deux rangées de tilleuls taillés en rideau. Elle habite près du lycée Lakanal dont son grand-père maternel fut un proviseur très exigeant ayant à coeur d’offrir à ses élèves, le plus souvent internes, un cadre de vie aussi moderne qu’agréable. C’est dans le parc du lycée que nos grands-parents se sont fiancés et que notre grand-mère avait, après leur mariage, fait tomber son alliance dans les graviers. Elle y avait lu un présage funeste. L’orage grondait en Europe. Hitler marcherait bientôt sur la Pologne provocant un conflit mondial et précipitant des millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans de terribles souffrances et des horreurs indicibles. Notre grand-père ne reviendrait jamais. Notre grand-mère se composerait une vie de femme indépendante. Notre maman se construirait avec ce manque d’un père jamais connu que l’amour de tous ses proches tenterait de combler.

Mardi, en fin de matinée, nous arrivions chez ma soeur après avoir garé la voiture à Sceaux dans l’une des rues de la résidence où vit notre maman depuis trente-cinq ans. Les fenêtres de son appartement donnent sur l’allée d’honneur remontant jusqu’au château et formée de deux rangées de tilleuls taillés en rideau. Elle habite près du lycée Lakanal dont son grand-père maternel fut un proviseur très exigeant ayant à coeur d’offrir à ses élèves, le plus souvent internes, un cadre de vie aussi moderne qu’agréable. C’est dans le parc du lycée que nos grands-parents se sont fiancés et que notre grand-mère avait, après leur mariage, fait tomber son alliance dans les graviers. Elle y avait lu un présage funeste. L’orage grondait en Europe. Hitler marcherait bientôt sur la Pologne provocant un conflit mondial et précipitant des millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans de terribles souffrances et des horreurs indicibles. Notre grand-père ne reviendrait jamais. Notre grand-mère se composerait une vie de femme indépendante. Notre maman se construirait avec ce manque d’un père jamais connu que l’amour de tous ses proches tenterait de combler.

Boucle d’Or est chez une amie en Provence. Son frère est à Angoulême. Après le déjeuner, nous laissons ma soeur qui reçoit une patiente et partons à la Gaité Lyrique qui accueille Viva Villa! un réseau de résidences artistiques françaises à l’étranger, créé en 2016 par la Casa de Velázquez (Madrid), la Villa Kujoyama (Kyoto) et la Villa Médicis (Rome) et rejointes en 2023 par la Villa Albertine (États-Unis). Cette année, le réseau s’ouvre à la Villa Hegra (AlUla, Arabie saoudite) et à la Villa Swagatam (Inde). Nous ne restons pas très longtemps. Je pensais que nous découvririons le travail des artistes en résidence à la Casa mais je me suis trompée. L’exposition aura lieu de février à mars 2026 à l’Académie des Beaux-Arts.

Boucle d’Or est chez une amie en Provence. Son frère est à Angoulême. Après le déjeuner, nous laissons ma soeur qui reçoit une patiente et partons à la Gaité Lyrique qui accueille Viva Villa! un réseau de résidences artistiques françaises à l’étranger, créé en 2016 par la Casa de Velázquez (Madrid), la Villa Kujoyama (Kyoto) et la Villa Médicis (Rome) et rejointes en 2023 par la Villa Albertine (États-Unis). Cette année, le réseau s’ouvre à la Villa Hegra (AlUla, Arabie saoudite) et à la Villa Swagatam (Inde). Nous ne restons pas très longtemps. Je pensais que nous découvririons le travail des artistes en résidence à la Casa mais je me suis trompée. L’exposition aura lieu de février à mars 2026 à l’Académie des Beaux-Arts.

Nous déambulons dans le Marais, du côté de la Tour Saint-Jacques au sommet de laquelle je ne suis jamais montée et regardons les photos exposées sur les grilles du jardin public qui l’entoure et qui fut l’un des premiers créé par le préfet Haussmann, sous Napoléon III. Cette tour était le clocher de l’église Saint-Jacques de la Boucherie. Une plaque rappelle que c’est de cette église que, depuis le Xe siècle, des millions de pèlerins de toute nationalité partirent et partent toujours vers le tombeau de l’apôtre Saint Jacques à Compostelle.

Après une escale chez ma soeur, nous nous engouffrons dans les entrailles de la terre à Jules Joffrin pour en sortir à Georges V. Le Lido se trouve presqu’en face de la sortie du métro. En marchant sur la moquette rouge qui tapisse le couloir menant à la salle, nous sommes tout de suite dans l’ambiance: un air de jazz extrait de la comédie musicale accueille les spectateurs. Nous prenons place autour d’une table dorée sur une banquette moutarde. Le noir se fait et le spectacle commence. Le pont transbordeur qui permet d’enjamber la Charente apparaît et s’anime. Les forains prennent possession du plateau qui se transforme par enchantement au gré des tableaux: le salon des soeurs jumelles, la boutique de monsieur Dame, le café d’Yvonne Garnier, la galerie de peinture de Guillaume. L’orchestre est incroyable et les chanteuses et les chanteurs interprètent avec talent et générosité les morceaux composés par Michel Legrand dont on sait la difficulté. Les numéros de claquettes se taillent un franc succès. Le spectacle est pétillant, coloré, joyeux. De grands sourires illuminent les visages. Nous reprenons en choeur les airs les plus célèbres. Nous avons conscience de vivre un moment inoubliable! Je ne doute pas que Jacques Demy et Michel Legrand seraient heureux du résultat.

Après une escale chez ma soeur, nous nous engouffrons dans les entrailles de la terre à Jules Joffrin pour en sortir à Georges V. Le Lido se trouve presqu’en face de la sortie du métro. En marchant sur la moquette rouge qui tapisse le couloir menant à la salle, nous sommes tout de suite dans l’ambiance: un air de jazz extrait de la comédie musicale accueille les spectateurs. Nous prenons place autour d’une table dorée sur une banquette moutarde. Le noir se fait et le spectacle commence. Le pont transbordeur qui permet d’enjamber la Charente apparaît et s’anime. Les forains prennent possession du plateau qui se transforme par enchantement au gré des tableaux: le salon des soeurs jumelles, la boutique de monsieur Dame, le café d’Yvonne Garnier, la galerie de peinture de Guillaume. L’orchestre est incroyable et les chanteuses et les chanteurs interprètent avec talent et générosité les morceaux composés par Michel Legrand dont on sait la difficulté. Les numéros de claquettes se taillent un franc succès. Le spectacle est pétillant, coloré, joyeux. De grands sourires illuminent les visages. Nous reprenons en choeur les airs les plus célèbres. Nous avons conscience de vivre un moment inoubliable! Je ne doute pas que Jacques Demy et Michel Legrand seraient heureux du résultat.

Ma soeur et moi avons vécu deux ans à Rochefort. Ma soeur avait sept ans. J’en avais douze. C’est à cette époque que nous avons découvert les films de Jacques Demy et les musiques de Michel Legrand. Si je n’ai conservé aucun souvenir du pont transbordeur, je me rappelle la place Colbert sur laquelle s’installait la fête foraine et des marins déambulant dans les rues en faisant danser au-dessus de leurs bérets des pompons rouges. A cette époque, la corderie royale sommeillait encore et la maison de Pierre Loti n’avait pas été restaurée. Nos parents se passionnaient pour les églises romanes. Ma soeur et moi leur préférions la grande plage de l’île d’Oléron et les animaux du zoo de la Palmyre. Invitées avec nos parents à déjeuner par le couple propriétaire du zoo, notre cousine, ma soeur et moi avions pu tenir dans nos bras et nourrir au biberon un bébé gorille retiré à sa mère qui, sans le vouloir, aurait pu, dans son sommeil, l’écraser sous son poids.

Ma soeur et moi avons vécu deux ans à Rochefort. Ma soeur avait sept ans. J’en avais douze. C’est à cette époque que nous avons découvert les films de Jacques Demy et les musiques de Michel Legrand. Si je n’ai conservé aucun souvenir du pont transbordeur, je me rappelle la place Colbert sur laquelle s’installait la fête foraine et des marins déambulant dans les rues en faisant danser au-dessus de leurs bérets des pompons rouges. A cette époque, la corderie royale sommeillait encore et la maison de Pierre Loti n’avait pas été restaurée. Nos parents se passionnaient pour les églises romanes. Ma soeur et moi leur préférions la grande plage de l’île d’Oléron et les animaux du zoo de la Palmyre. Invitées avec nos parents à déjeuner par le couple propriétaire du zoo, notre cousine, ma soeur et moi avions pu tenir dans nos bras et nourrir au biberon un bébé gorille retiré à sa mère qui, sans le vouloir, aurait pu, dans son sommeil, l’écraser sous son poids.

Mercredi matin, nous montons le grand escalier qui conduit aux salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. Nous allons découvrir le travail que Yann Arthus-Bertrand a mené pendant trente ans pour présenter la population française dans toute sa diversité. L’exposition « France: un album de famille » est proposée par la fondation Goodplanet. Les Françaises et les Français sont tous photographiés sur un même fond: une toile de jute brune. Ils sont représentés au- travers du métier qu’ils exercent, de leur lieu de vie, leurs loisirs, leurs engagements, leurs croyances. Les cartels ont été rédigés par Hervé Le Bras, démographe et historien. Ses explications sont passionnantes. Ainsi, je découvre l’existence du métier de maçon-fumiste, celle de ce train de nuit circulant entre Périgueux et Rungis et transportant des primeurs, que, selon des statistiques, la meilleure amie d’une femme vit à moins de six kilomètres de chez elle ou encore qu’Ali Akbar, né au Pakistan voici soixante-treize ans, était le dernier vendeur de journaux à la criée dans le Quartier Latin, à Paris. Dans un registre très différent, j’apprends que la promession est un procédé visant à refroidir à très basse température le corps d’une personne défunte pour le transformer en un bloc glacé, l’émietter avant de l’éparpiller…Cette description m’évoque une réplique culte d’Audiard dans Les tontons flingueurs.

Mercredi matin, nous montons le grand escalier qui conduit aux salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. Nous allons découvrir le travail que Yann Arthus-Bertrand a mené pendant trente ans pour présenter la population française dans toute sa diversité. L’exposition « France: un album de famille » est proposée par la fondation Goodplanet. Les Françaises et les Français sont tous photographiés sur un même fond: une toile de jute brune. Ils sont représentés au- travers du métier qu’ils exercent, de leur lieu de vie, leurs loisirs, leurs engagements, leurs croyances. Les cartels ont été rédigés par Hervé Le Bras, démographe et historien. Ses explications sont passionnantes. Ainsi, je découvre l’existence du métier de maçon-fumiste, celle de ce train de nuit circulant entre Périgueux et Rungis et transportant des primeurs, que, selon des statistiques, la meilleure amie d’une femme vit à moins de six kilomètres de chez elle ou encore qu’Ali Akbar, né au Pakistan voici soixante-treize ans, était le dernier vendeur de journaux à la criée dans le Quartier Latin, à Paris. Dans un registre très différent, j’apprends que la promession est un procédé visant à refroidir à très basse température le corps d’une personne défunte pour le transformer en un bloc glacé, l’émietter avant de l’éparpiller…Cette description m’évoque une réplique culte d’Audiard dans Les tontons flingueurs.

L’origine du développement de la pratique des échecs chez les élèves en Haute-Corse m’a aussi beaucoup intéressée. En 1978, Léo Battesti, membre du FLNC et président du syndicat des étudiants corses, est incarcéré à la prison de la Santé. Il apprend que deux espions russes également emprisonnés à la Santé disputent des parties d’échecs en se communiquant leurs coups qu’ils frappent en morse contre le mur qui sépare leurs deux cellules. Dés lors, il se passionne pour les échecs. Libéré, il retourne sur son île et s’investit dans le Corsica Chess Club dans l’idée d’apprendre aux enfants à jouer aux échecs en utilisant la langue corse. C’est un vrai succès! Vingt-cinq ans plus tard, 50000 enfants corses ont été initiés aux échecs et les élèves ont gagné une multitude de médailles. Parmi les cent-cinquante photos exposées, j’ai particulièrement aimé celle d’un policier municipal entouré par deux femmes clowns. L’exposition ne dure que quelques jours. Vous pourrez toujours découvrir toutes les photos et les explications qui les accompagnent en tournant les pages de l’album publié chez Actes Sud.

L’origine du développement de la pratique des échecs chez les élèves en Haute-Corse m’a aussi beaucoup intéressée. En 1978, Léo Battesti, membre du FLNC et président du syndicat des étudiants corses, est incarcéré à la prison de la Santé. Il apprend que deux espions russes également emprisonnés à la Santé disputent des parties d’échecs en se communiquant leurs coups qu’ils frappent en morse contre le mur qui sépare leurs deux cellules. Dés lors, il se passionne pour les échecs. Libéré, il retourne sur son île et s’investit dans le Corsica Chess Club dans l’idée d’apprendre aux enfants à jouer aux échecs en utilisant la langue corse. C’est un vrai succès! Vingt-cinq ans plus tard, 50000 enfants corses ont été initiés aux échecs et les élèves ont gagné une multitude de médailles. Parmi les cent-cinquante photos exposées, j’ai particulièrement aimé celle d’un policier municipal entouré par deux femmes clowns. L’exposition ne dure que quelques jours. Vous pourrez toujours découvrir toutes les photos et les explications qui les accompagnent en tournant les pages de l’album publié chez Actes Sud.

A l’issue de l’exposition, nous allons découvrir le bureau d’Anne Hidalgo, exceptionnellement ouvert. C’est une pièce magnifique, très lumineuse dont une partie donne sur la Seine. Sur le grand bureau, des photos et des objets d’art. Près d’une fenêtre, un magnifique globe terrestre sur pied, un grand canapé un peu défraîchi.

A l’issue de l’exposition, nous allons découvrir le bureau d’Anne Hidalgo, exceptionnellement ouvert. C’est une pièce magnifique, très lumineuse dont une partie donne sur la Seine. Sur le grand bureau, des photos et des objets d’art. Près d’une fenêtre, un magnifique globe terrestre sur pied, un grand canapé un peu défraîchi.

Ma soeur repart travailler. Avec Céleste et Stéphane, nous poussons la porte de la galerie 88, un restaurant où j’avais mes habitudes quand j’étais étudiante. Avec des amis, nous y allions plus pour boire un thé que pour déjeuner ou dîner. La maison a changé de propriétaire en 2018 et la carte n’est plus aussi exotique que par le passé. Il me semble que c’est dans ce restaurant que j’ai goûté pour la toute première fois du taboulé libanais. Le nouveau patron est très sympathique et nous nous régalons de ravioles aux cèpes. Après le déjeuner, Céleste doit également aller travailler. Nous marchons jusqu’aux Tuileries et nous nous étendons sur une pelouse. Le jardin est pris d’assaut par les touristes. Une Japonaise frissonne dans sa robe de mariée. Une mannequin en herbe prend la pose non loin d’une statue de Maillol. Un jeune américain raconte à son papa resté aux Etats-Unis son séjour à Paris. Il lui parle du vol des bijoux dans la galerie d’Apollon. Des chiens rattrapent les balles de tennis envoyées par des enfants.

Ma soeur repart travailler. Avec Céleste et Stéphane, nous poussons la porte de la galerie 88, un restaurant où j’avais mes habitudes quand j’étais étudiante. Avec des amis, nous y allions plus pour boire un thé que pour déjeuner ou dîner. La maison a changé de propriétaire en 2018 et la carte n’est plus aussi exotique que par le passé. Il me semble que c’est dans ce restaurant que j’ai goûté pour la toute première fois du taboulé libanais. Le nouveau patron est très sympathique et nous nous régalons de ravioles aux cèpes. Après le déjeuner, Céleste doit également aller travailler. Nous marchons jusqu’aux Tuileries et nous nous étendons sur une pelouse. Le jardin est pris d’assaut par les touristes. Une Japonaise frissonne dans sa robe de mariée. Une mannequin en herbe prend la pose non loin d’une statue de Maillol. Un jeune américain raconte à son papa resté aux Etats-Unis son séjour à Paris. Il lui parle du vol des bijoux dans la galerie d’Apollon. Des chiens rattrapent les balles de tennis envoyées par des enfants.

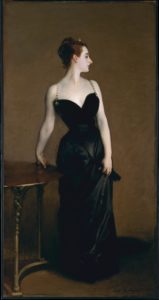

Après cette sieste improvisée, nous marchons jusqu’au musée d’Orsay. Nous y découvrons l’oeuvre d’un génie américain de la peinture du 19ème siècle auquel la France n’avait jamais consacré d’exposition: John Singer Sargent. Né en 1856 à Florence, c’est à l’âge de dix-huit ans qu’il commence à étudier dans l’atelier du portraitiste Carolus-Duran qui a été subjugué par la puissance de ses dessins. Plus tard, Sargent entrera aux Beaux-Arts. Très vite, il comprend les codes du marché de l’art. Il sait quelle toile exposer au Salon pour plaire aux membres du jury et quels sujets peindre pour assurer sa promotion dans le Tout-Paris de la Belle Epoque. Polyglotte, cultivé, féru de littérature et de musique, il évolue avec aisance dans ce milieu d’intellectuels, de journalistes, de banquiers et de belles Parisiennes. Sargent est un artiste complet. Il est tour à tour portraitiste, peintre de scènes orientalistes ou pittoresques. Ses voyages en Italie, en Espagne et au Maroc nourrissent son inspiration.

Après cette sieste improvisée, nous marchons jusqu’au musée d’Orsay. Nous y découvrons l’oeuvre d’un génie américain de la peinture du 19ème siècle auquel la France n’avait jamais consacré d’exposition: John Singer Sargent. Né en 1856 à Florence, c’est à l’âge de dix-huit ans qu’il commence à étudier dans l’atelier du portraitiste Carolus-Duran qui a été subjugué par la puissance de ses dessins. Plus tard, Sargent entrera aux Beaux-Arts. Très vite, il comprend les codes du marché de l’art. Il sait quelle toile exposer au Salon pour plaire aux membres du jury et quels sujets peindre pour assurer sa promotion dans le Tout-Paris de la Belle Epoque. Polyglotte, cultivé, féru de littérature et de musique, il évolue avec aisance dans ce milieu d’intellectuels, de journalistes, de banquiers et de belles Parisiennes. Sargent est un artiste complet. Il est tour à tour portraitiste, peintre de scènes orientalistes ou pittoresques. Ses voyages en Italie, en Espagne et au Maroc nourrissent son inspiration.

La légende raconte que Sargent aurait quitté Paris pour Londres après que son portrait de Virginie Gautreau, exposé au Salon de 1884, ait provoqué un véritable scandale. Sargent a représenté cette riche américaine debout de face dans une robe bustier noire, le visage tourné de manière à offrir son profil anguleux et son long cou. On a reproché au peintre la couleur cadavérique de la peau de son modèle et l’indécence de sa tenue outrageusement décolletée avec une bretelle en strass ayant glissé sur son épaule droite. Devant le scandale, Sargent fut contraint de remettre en place la dite bretelle!

La légende raconte que Sargent aurait quitté Paris pour Londres après que son portrait de Virginie Gautreau, exposé au Salon de 1884, ait provoqué un véritable scandale. Sargent a représenté cette riche américaine debout de face dans une robe bustier noire, le visage tourné de manière à offrir son profil anguleux et son long cou. On a reproché au peintre la couleur cadavérique de la peau de son modèle et l’indécence de sa tenue outrageusement décolletée avec une bretelle en strass ayant glissé sur son épaule droite. Devant le scandale, Sargent fut contraint de remettre en place la dite bretelle!

La France aura vite oublié la toile de Madame X et en 1892, Sargent sera très honoré de vendre à l’Etat français La Carmencita, portrait en pied de la danseuse espagnole Carmen Dauset Moreno, pour le musée du Luxembourg.

J’ai été particulièrement séduite par une toile peinte en 1878 à l’occasion de l’un de ses voyages en Italie: Dans les oliviers à Capri. Le modèle, Rosina Ferrara, est représentée dans un champ. Elle est adossée au tronc noueux d’un olivier. Elle se montre de profil. Elle porte un corsage blanc et une longue jupe vieux rose. Au premier plan, des chardons et, en arrière-plan, des pierres blanches, des cactus et les branches des oliviers. La jeune femme semble rêver.

J’ai été particulièrement séduite par une toile peinte en 1878 à l’occasion de l’un de ses voyages en Italie: Dans les oliviers à Capri. Le modèle, Rosina Ferrara, est représentée dans un champ. Elle est adossée au tronc noueux d’un olivier. Elle se montre de profil. Elle porte un corsage blanc et une longue jupe vieux rose. Au premier plan, des chardons et, en arrière-plan, des pierres blanches, des cactus et les branches des oliviers. La jeune femme semble rêver.

Le portrait du Docteur Pozzi, célèbre gynécologue, est particulièrement puissant. Il est peint debout dans une robe de chambre rouge écarlate dont une pantoufle couverte de motifs argentés dépasse. Sa longue silhouette se détache sur une tenture d’un rouge plus sombre. Sargent a su traduire toute la sensualité de cet homme réputé pour son amour des femmes et qui avait osé dire à son épouse: « Je ne vous ai pas trompée. Je vous ai complétée ». C’est le Docteur Pozzi qui avait convaincu Virginie Gautreau de poser pour Sargent et qui a rédigé la lettre évitant à Marcel Proust de partir au front.

Le portrait du Docteur Pozzi, célèbre gynécologue, est particulièrement puissant. Il est peint debout dans une robe de chambre rouge écarlate dont une pantoufle couverte de motifs argentés dépasse. Sa longue silhouette se détache sur une tenture d’un rouge plus sombre. Sargent a su traduire toute la sensualité de cet homme réputé pour son amour des femmes et qui avait osé dire à son épouse: « Je ne vous ai pas trompée. Je vous ai complétée ». C’est le Docteur Pozzi qui avait convaincu Virginie Gautreau de poser pour Sargent et qui a rédigé la lettre évitant à Marcel Proust de partir au front.

J’ai également énormément aimé la toile « Fumée d’ambre gris » peinte au Maroc en 1880. Debout, une femme s’embaume d’encens et d’ambre gris. Son corps et sa tête sont dissimulés sous un grand costume d’un blanc crème. Ses ongles sont vernis de rouge. Elle porte un imposant collier en argent. Dans cette toile où dominent les tons blancs, le tapis, les mosaïques, le bijou et l’encensoir apportent des touches noires, bleues, orangées et argentées.

J’ai également énormément aimé la toile « Fumée d’ambre gris » peinte au Maroc en 1880. Debout, une femme s’embaume d’encens et d’ambre gris. Son corps et sa tête sont dissimulés sous un grand costume d’un blanc crème. Ses ongles sont vernis de rouge. Elle porte un imposant collier en argent. Dans cette toile où dominent les tons blancs, le tapis, les mosaïques, le bijou et l’encensoir apportent des touches noires, bleues, orangées et argentées.

Jeudi, tandis que ma soeur travaille, que Stéphane va marcher du côté de la butte Montmartre et pousser la porte du musée Dali, Céleste m’accompagne au musée du quai Branly. J’aime beaucoup cet endroit même si je n’oublie pas qu’il s’est constituée sur « le dos » des collections du musée de l’homme qui a lui-même amplement vécu d’objets obtenus dans des conditions violentes à l’époque coloniale. A la demande de notre fille cadette, j’avais entrepris des recherches sur les demandes en restitution introduites par des pays africains auprès de musées français. A ce jour, très peu d’oeuvres ont pu retrouver leurs pays d’origine.

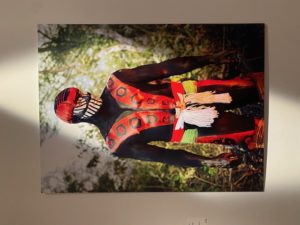

L’exposition Amazônia nous invite à dépasser nos idées reçues sur cette région immense et à découvrir ou mieux connaître les peuples autochtones qui y vivent depuis plus de 9000 ans. L’exposition nous conduit à abandonner une approche exotique de l’Amazonie façonnée par cinq siècles de représentations extérieures pour l’appréhender de l’intérieur grâce aux récits des peuples autochtones. Pour rappel, l’Amazonie s’étend sur neuf pays et représente une mosaïque culturelle où sont parlées plus de 300 langues!

L’exposition Amazônia nous invite à dépasser nos idées reçues sur cette région immense et à découvrir ou mieux connaître les peuples autochtones qui y vivent depuis plus de 9000 ans. L’exposition nous conduit à abandonner une approche exotique de l’Amazonie façonnée par cinq siècles de représentations extérieures pour l’appréhender de l’intérieur grâce aux récits des peuples autochtones. Pour rappel, l’Amazonie s’étend sur neuf pays et représente une mosaïque culturelle où sont parlées plus de 300 langues!

Dans la conception amazonienne, l’origine du monde n’est pas unique. Tout se transforme en permanence. Les humains se voient confiés la responsabilité de maintenir la vitalité du monde. Les savoirs chamaniques, les rituels et les cérémonies ont pour but de poursuivre la création et faire en sorte que la vie ne cesse jamais de circuler. Certainement parce que les peuples autochtones vivent dans, avec et pour la nature, ils n’imaginent pas que naître humain suffise pour le devenir pleinement. Un être humain pourrait parfaitement se transformer en un « autre qu’humain »: une plante, un animal, un esprit. C’est tout au long de sa vie qu’on devient humain grâce à des cérémonies de nomination, des rites de passage, des pratiques profanes ou chamaniques et la mise en relation avec des éntités « autres-qu’humaines ». Les « êtres-autres-qu’humains » sont dotés des mêmes capacités que les humains. ils peuvent agir, penser, posséder une culture. La frontière qui sépare les humains des êtres-autres-qu’humains est très mince et permet de comprendre pourquoi les peuples autochtones ont toujours traité avec respect la nature dans laquelle ils vivent.

L’exposition montre qu’après cinq siècles de colonisation, les peuples autochtones n’ont pas disparu. Ils ont appris à se réinventer et continuent de transmettre aux générations futures leurs façons d’exister au monde. Ils n’empêchent pas leurs enfants d’aller à l’école ou de mener des études supérieures. Ils savent s’appuyer sur les technologies numériques pour faire rayonner leurs cultures bien au-delà de la forêt.

L’exposition montre qu’après cinq siècles de colonisation, les peuples autochtones n’ont pas disparu. Ils ont appris à se réinventer et continuent de transmettre aux générations futures leurs façons d’exister au monde. Ils n’empêchent pas leurs enfants d’aller à l’école ou de mener des études supérieures. Ils savent s’appuyer sur les technologies numériques pour faire rayonner leurs cultures bien au-delà de la forêt.

Je me réjouis que cette découverte du quotidien des peuples autochtones ait plu à notre aînée. Bien loin de la culture amazonienne, nous nous offrons une petite virée maman/fille dans les boutiques. Céleste est en quête d’une robe qu’elle ne trouvera pas. Alors que j’écris ma chronique, je suis toujours hantée par la vision de cet homme étendu sur le trottoir sur lequel il avait déposé quelques cartons pour s’isoler du froid. Il s’était couvert comme il avait pu. Sa tête était cachée. Ses pieds étaient nus. Il agrippait de sa main droite un gobelet que les assauts du vent attisé par la tempête Benjamin risquait de faire s’envoler. Je me suis sentie tellement impuissante face à cet homme, réduit à un corps immobile que personne ne voyait. J’aurais aimé pouvoir lui venir en aide mais je ne savais pas trop comment m’y prendre. Si je ne lui ai apporté aucun soutien directe, n’ai pas cherché à entrer en contact avec lui, il ne m’était pas possible de faire comme s’il n’existait pas.

Témoigner de l’horreur, fixer un moment donné sans intervenir et imaginer que cela pourra secouer les consciences, c’est exactement ce que font la plupart des grands reporters. A côtoyer ce que le monde produit de plus affreux, ces photographes se coupent de leur humanité. C’est ce que j’ai éprouvé quand nous avons franchi les portes du Jeu de Paume et avons découvert le travail de Luc Delaye. Des parents visitaient l’exposition avec un petit bonhomme qui ne devait pas avoir plus de cinq ans. Parfois, la mère s’agenouillait pour se mettre à sa hauteur et commenter un cliché. Que faisait cet enfant au milieu de ces images dures, choquantes, parfois insoutenables? Du regard porté par ce photographe sur le monde, je veux conserver le cliché d’un jeune garçon, Aleh, câlinant son âne en Cisjordanie.

Témoigner de l’horreur, fixer un moment donné sans intervenir et imaginer que cela pourra secouer les consciences, c’est exactement ce que font la plupart des grands reporters. A côtoyer ce que le monde produit de plus affreux, ces photographes se coupent de leur humanité. C’est ce que j’ai éprouvé quand nous avons franchi les portes du Jeu de Paume et avons découvert le travail de Luc Delaye. Des parents visitaient l’exposition avec un petit bonhomme qui ne devait pas avoir plus de cinq ans. Parfois, la mère s’agenouillait pour se mettre à sa hauteur et commenter un cliché. Que faisait cet enfant au milieu de ces images dures, choquantes, parfois insoutenables? Du regard porté par ce photographe sur le monde, je veux conserver le cliché d’un jeune garçon, Aleh, câlinant son âne en Cisjordanie.

Petite escale chez ma soeur, échanges autour d’une dînette et départ.

Trois sont passés depuis que nous avons retrouvé la mélancolie automnale du plateau. Notre fils est rentré à la maison. Il va pouvoir souffler. Avec l’heure d’hiver, la nuit tombe déjà. Il est 17h35. Dans le jardin, le rosier nous a offert ses dernières fleurs. Les framboisiers continuent de nous donner une poignée de fruits tous les jours. Les feuilles des noisetiers de la haie sont presque toutes tombées. Elles s’unissent en un tapis doré rappelant des toiles de Klimt. Je viens de rentrer les géraniums, ceux qui donnent de la couleur à la tombe de Fantôme. Ils refleuriront l’année prochaine.

A très bientôt,

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner