Plus j’avance en âge et moins j’aime l’Avent, cette pourtant belle et lumineuse période qui nous laisse le temps de nous préparer à la venue du Seigneur. Bien sûr, il est né voici deux mille ans. Né une fois pour toute. Mais, tous les ans, à la même époque, nous cheminons dans nos coeurs pour célébrer sa venue. Pour nous, aussi, alors qu’une année s’achève avec son cortège de bonheurs, de peines, de réussites, d’attentes déçues, de naissances et d’enterrements, commence une ère de renouveau. Si je n’aime pas l’Avent, c’est parce que ces orgies d’achats en tout genre me donnent la nausée, que la magie de Noël disparaît derrière les cadeaux achetés sur Internet, que les enfants savent déjà précisément ce qu’ils trouveront au pied du sapin, que leurs cadeaux investissent leur esprit des semaines en amont. Le fossé entre ceux qui ont les moyens de céder à cette folie consumériste et ceux qui ne les ont pas me rend malheureuse.

Plus j’avance en âge et moins j’aime l’Avent, cette pourtant belle et lumineuse période qui nous laisse le temps de nous préparer à la venue du Seigneur. Bien sûr, il est né voici deux mille ans. Né une fois pour toute. Mais, tous les ans, à la même époque, nous cheminons dans nos coeurs pour célébrer sa venue. Pour nous, aussi, alors qu’une année s’achève avec son cortège de bonheurs, de peines, de réussites, d’attentes déçues, de naissances et d’enterrements, commence une ère de renouveau. Si je n’aime pas l’Avent, c’est parce que ces orgies d’achats en tout genre me donnent la nausée, que la magie de Noël disparaît derrière les cadeaux achetés sur Internet, que les enfants savent déjà précisément ce qu’ils trouveront au pied du sapin, que leurs cadeaux investissent leur esprit des semaines en amont. Le fossé entre ceux qui ont les moyens de céder à cette folie consumériste et ceux qui ne les ont pas me rend malheureuse.

Un matin, je faisais les courses dans l’un des temples dédiés à la consommation de masse (je rêverais de pouvoir tout acheter au marché, deux fois par semaine, ou chez des commerçants mais je ne peux pas). Je poussais un caddie en plastique quand j’ai vu un vieux monsieur qui portait dans ses bras une belle voiture rouge télécommandée. Nul n’était besoin d’être devin pour savoir que ce monsieur n’avait pas grand chose pour vivre. Ses mains étaient déformées, ses doigts calleux, son dos vouté, ses chaussures élimées et sa veste déformée. Je sentais combien il était heureux d’avoir fait cet achat pour son petit-fils, certainement. En quelques secondes, ma vue s’est brouillée. Ma gorge s’est nouée. Il a fallu que je respire profondément pour ne pas fondre en larmes. La vue de cet homme rouvrait une plaie.

Un matin, je faisais les courses dans l’un des temples dédiés à la consommation de masse (je rêverais de pouvoir tout acheter au marché, deux fois par semaine, ou chez des commerçants mais je ne peux pas). Je poussais un caddie en plastique quand j’ai vu un vieux monsieur qui portait dans ses bras une belle voiture rouge télécommandée. Nul n’était besoin d’être devin pour savoir que ce monsieur n’avait pas grand chose pour vivre. Ses mains étaient déformées, ses doigts calleux, son dos vouté, ses chaussures élimées et sa veste déformée. Je sentais combien il était heureux d’avoir fait cet achat pour son petit-fils, certainement. En quelques secondes, ma vue s’est brouillée. Ma gorge s’est nouée. Il a fallu que je respire profondément pour ne pas fondre en larmes. La vue de cet homme rouvrait une plaie.

Alors que ma soeur allait quitter l’enfance, que j’étais entrée en adolescence, nos parents n’ont plus eu d’argent. Une période bien sombre qui fut aussi marquée par l’aggravation d’une dépression profonde dont notre père ne sortirait plus jamais. L’année de mon bac fut pour moi la plus dure avec les presque trois années passées dans le Loiret, suspendue à ce plateau, quand Stéphane travaillait en Roumanie. L’année de mes dix-sept ans nous avions trouvé refuge dans une maison sans chauffage, maison de vacances appartenant à un ambassadeur de France. Notre père trouvait piquant de nous y avoir installées! Notre mère avait cent francs par semaine pour nous nourrir. Notre père était à Paris. Il vivait chez notre grand-mère maternelle et, heureusement, avait un poste qui le passionnait et l’amenait à beaucoup voyager en Europe et en Afrique. Tout ce que notre père gagnait était directement ponctionné sur son compte. Notre mère qui avait durablement vécu sans jamais dépendre de lui grâce à des héritages faits quand elle avait atteint l’âge de la majorité (à la mort de son grand-père paternel lui était revenu de droit ce qu’aurait dû hériter son père s’il n’avait pas été tué par les Allemands en avril 1944, dans le camp de concentration de Mauthausen Un père qu’elle ne connaîtrait jamais) avait été obligée de se déposséder de tout pour éponger une partie des dettes de son mari. Grâce à elle, on a pu éviter que la maison de famille ne soit hypothéquée. Ce fut une période vraiment très violente pour ma soeur et moi. Une période qui nous a marquées pour toujours.

Alors que ma soeur allait quitter l’enfance, que j’étais entrée en adolescence, nos parents n’ont plus eu d’argent. Une période bien sombre qui fut aussi marquée par l’aggravation d’une dépression profonde dont notre père ne sortirait plus jamais. L’année de mon bac fut pour moi la plus dure avec les presque trois années passées dans le Loiret, suspendue à ce plateau, quand Stéphane travaillait en Roumanie. L’année de mes dix-sept ans nous avions trouvé refuge dans une maison sans chauffage, maison de vacances appartenant à un ambassadeur de France. Notre père trouvait piquant de nous y avoir installées! Notre mère avait cent francs par semaine pour nous nourrir. Notre père était à Paris. Il vivait chez notre grand-mère maternelle et, heureusement, avait un poste qui le passionnait et l’amenait à beaucoup voyager en Europe et en Afrique. Tout ce que notre père gagnait était directement ponctionné sur son compte. Notre mère qui avait durablement vécu sans jamais dépendre de lui grâce à des héritages faits quand elle avait atteint l’âge de la majorité (à la mort de son grand-père paternel lui était revenu de droit ce qu’aurait dû hériter son père s’il n’avait pas été tué par les Allemands en avril 1944, dans le camp de concentration de Mauthausen Un père qu’elle ne connaîtrait jamais) avait été obligée de se déposséder de tout pour éponger une partie des dettes de son mari. Grâce à elle, on a pu éviter que la maison de famille ne soit hypothéquée. Ce fut une période vraiment très violente pour ma soeur et moi. Une période qui nous a marquées pour toujours.

Dans la maison de Malacan, petit hameau situé dans le Tarn, sur les hauteurs de Castres, notre mère avait installé des radiateurs à bain d’huile dans les chambres. Ma soeur dormait avec notre mère toutes les nuits. Elles entendaient des souris ou des mulots galoper derrière le mur. Les dimanches après-midis, blotties l’une contre l’autre, elles suivaient les enquêtes de Colombo. Dans la cuvette des toilettes, par un hiver où les températures descendirent à -20°, l’eau gelait. Notre mère mettait tout en oeuvre pour que nous n’ayons pas froid. Elle faisait chauffer nos vêtements sur les radiateurs. Nous vivions essentiellement dans la cuisine que chauffait un vieux poêle. Le dimanche, nous avions droit à un cygne rapporté de la pâtisserie après la messe, messe que j’adorais tant les prêches d’un père dominicain étaient merveilleux. Des fenêtres de nos chambres, nous avions une vue plongeante sur les formes ventrues de la Montagne Noire. Aux beaux jours, la maison était plus agréable. La nuit, la fenêtre ouverte, j’aimais entendre les cloches des moutons tintinnabuler.

Dans la maison de Malacan, petit hameau situé dans le Tarn, sur les hauteurs de Castres, notre mère avait installé des radiateurs à bain d’huile dans les chambres. Ma soeur dormait avec notre mère toutes les nuits. Elles entendaient des souris ou des mulots galoper derrière le mur. Les dimanches après-midis, blotties l’une contre l’autre, elles suivaient les enquêtes de Colombo. Dans la cuvette des toilettes, par un hiver où les températures descendirent à -20°, l’eau gelait. Notre mère mettait tout en oeuvre pour que nous n’ayons pas froid. Elle faisait chauffer nos vêtements sur les radiateurs. Nous vivions essentiellement dans la cuisine que chauffait un vieux poêle. Le dimanche, nous avions droit à un cygne rapporté de la pâtisserie après la messe, messe que j’adorais tant les prêches d’un père dominicain étaient merveilleux. Des fenêtres de nos chambres, nous avions une vue plongeante sur les formes ventrues de la Montagne Noire. Aux beaux jours, la maison était plus agréable. La nuit, la fenêtre ouverte, j’aimais entendre les cloches des moutons tintinnabuler.

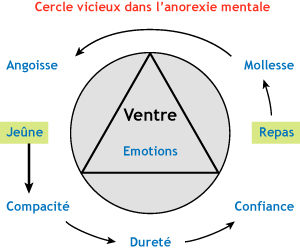

Notre père revenait nous voir, parfois. Il faisait la route en car depuis Paris. Comme nous étions loin alors des ors de la République, des grandes salles de bal où j’avais eu tant de joie à inviter mes amis pour des soirées. Ma soeur n’aura pas eu cette chance. Elle aura vécu de plein fouet les années noires de notre famille. J’étais profondément malheureuse. Ayant fait durablement souffrir mon corps en l’affamant, en tuant en moi tout désir de nourriture autre qu’intellectuelle ou spirituelle, j’inversais le processus. Je me faisais désormais du mal en laissant mon corps grossir. Il m’a fallu des années pour, enfin, sortir de cette spirale infernale, retrouver un rapport sain à la nourriture, me délivrer d’une alimentation-prison, d’un corps souffrant, d’un esprit maltraitant. Mais, je dois à mon signe astrologique et à son ascendant (je suis un double scorpion) un fond masochiste qui peut me conduire, encore aujourd’hui, à chercher le moyen de me faire du mal. C’est ainsi que récemment j’ai pris la décision de me priver d’un lien aussi ancien que précieux. C’est très douloureux mais c’est comme ça! Le peu de place que je me sentais occuper, dans l’enfance, dans la vie de mon père, m’a conditionnée à m’attacher à des êtres qui, paradoxalement, au début, semblaient vouloir m’accorder beaucoup d’attention pour, ensuite, me laisser très seule.

Notre père revenait nous voir, parfois. Il faisait la route en car depuis Paris. Comme nous étions loin alors des ors de la République, des grandes salles de bal où j’avais eu tant de joie à inviter mes amis pour des soirées. Ma soeur n’aura pas eu cette chance. Elle aura vécu de plein fouet les années noires de notre famille. J’étais profondément malheureuse. Ayant fait durablement souffrir mon corps en l’affamant, en tuant en moi tout désir de nourriture autre qu’intellectuelle ou spirituelle, j’inversais le processus. Je me faisais désormais du mal en laissant mon corps grossir. Il m’a fallu des années pour, enfin, sortir de cette spirale infernale, retrouver un rapport sain à la nourriture, me délivrer d’une alimentation-prison, d’un corps souffrant, d’un esprit maltraitant. Mais, je dois à mon signe astrologique et à son ascendant (je suis un double scorpion) un fond masochiste qui peut me conduire, encore aujourd’hui, à chercher le moyen de me faire du mal. C’est ainsi que récemment j’ai pris la décision de me priver d’un lien aussi ancien que précieux. C’est très douloureux mais c’est comme ça! Le peu de place que je me sentais occuper, dans l’enfance, dans la vie de mon père, m’a conditionnée à m’attacher à des êtres qui, paradoxalement, au début, semblaient vouloir m’accorder beaucoup d’attention pour, ensuite, me laisser très seule.

La vie à Malacan fut difficile. Je connaissais un nouvel épisode de dépression mais comme tout le monde souffrait, la mienne passait inaperçu. Heureusement, je travaillais beaucoup. Je ne faisais que travailler. Cela m’a permis de garder le cap, de ne pas sombrer. Et puis, déjà, j’écrivais. J’avais commencé un journal à l’âge de treize ans. Ce travail d’écriture m’a beaucoup aidée à conserver la tête hors de l’eau. Quand, à Paris, étudiante, j’ai démarré une analyse, le médecin qui me suivait – psychiatre et psychanalyste, scripte de Lacan à Sainte Anne quand elle était interne- m’a dit, à la fin de notre premier entretien, que l’écriture m’avait permis déjà de m’auto-analyser en profondeur. J’avais gagné du temps. Tant mieux! Si on sait quand on commence une analyse, on ne sait jamais quand on l’aura terminée aussi tenté soit-il qu’un tel travail prenne fin un jour!

La vie à Malacan fut difficile. Je connaissais un nouvel épisode de dépression mais comme tout le monde souffrait, la mienne passait inaperçu. Heureusement, je travaillais beaucoup. Je ne faisais que travailler. Cela m’a permis de garder le cap, de ne pas sombrer. Et puis, déjà, j’écrivais. J’avais commencé un journal à l’âge de treize ans. Ce travail d’écriture m’a beaucoup aidée à conserver la tête hors de l’eau. Quand, à Paris, étudiante, j’ai démarré une analyse, le médecin qui me suivait – psychiatre et psychanalyste, scripte de Lacan à Sainte Anne quand elle était interne- m’a dit, à la fin de notre premier entretien, que l’écriture m’avait permis déjà de m’auto-analyser en profondeur. J’avais gagné du temps. Tant mieux! Si on sait quand on commence une analyse, on ne sait jamais quand on l’aura terminée aussi tenté soit-il qu’un tel travail prenne fin un jour!

Toute une vie, on s’interroge. On se remet en question. On mue. On fabrique de nouvelles peaux pour des cycles plus ou moins longs. S’analyser de la sorte n’équivaut pas à tourner autour de son nombril à l’infini et même au-delà. S’analyser permet d’apprendre de ses erreurs, de rectifier le tir, d’être attentif à ses proches, de pardonner à ses parents, de ne pas faire souffrir ceux que nous aimons et, surtout, de ne pas voir dans sa compagne ou dans son compagnon un punching ball, la solution à la somme de notre mal-être. Ma soeur et moi, comme tant d’autres enfants, avons coutume, quand le sac à dos est trop lourd, d’en déverser le contenu sur notre pauvre mère, laquelle, avec amour et courage, absorbe notre peine, nos frustrations, nos colères. Notre mère dont une patiente me disait récemment qu’elle avait pensé qu’elle était suédoise nous a appris à ne pas polluer nos proches avec nos problèmes. Notre mère se tournait également vers la sienne quand la barque menaçait de sombrer. Je m’attends à ce que nos trois enfants en fassent autant quand ils seront adultes. Et comme ma grand-mère et ma mère avant moi, je les laisserai faire, tenterai de faire la part des choses – en crise, on force le trait- mais j’aurai le coeur gros et encore plus gros si j’étais impuissante à les aider.

Toute une vie, on s’interroge. On se remet en question. On mue. On fabrique de nouvelles peaux pour des cycles plus ou moins longs. S’analyser de la sorte n’équivaut pas à tourner autour de son nombril à l’infini et même au-delà. S’analyser permet d’apprendre de ses erreurs, de rectifier le tir, d’être attentif à ses proches, de pardonner à ses parents, de ne pas faire souffrir ceux que nous aimons et, surtout, de ne pas voir dans sa compagne ou dans son compagnon un punching ball, la solution à la somme de notre mal-être. Ma soeur et moi, comme tant d’autres enfants, avons coutume, quand le sac à dos est trop lourd, d’en déverser le contenu sur notre pauvre mère, laquelle, avec amour et courage, absorbe notre peine, nos frustrations, nos colères. Notre mère dont une patiente me disait récemment qu’elle avait pensé qu’elle était suédoise nous a appris à ne pas polluer nos proches avec nos problèmes. Notre mère se tournait également vers la sienne quand la barque menaçait de sombrer. Je m’attends à ce que nos trois enfants en fassent autant quand ils seront adultes. Et comme ma grand-mère et ma mère avant moi, je les laisserai faire, tenterai de faire la part des choses – en crise, on force le trait- mais j’aurai le coeur gros et encore plus gros si j’étais impuissante à les aider.

Je suis sensible à la détresse morale, aux souffrances physiques car, de bonne heure, j’y ai été confrontée. j’ai dû grandir vite. Quand on n’a jamais manqué de rien, qu’on ne prend pas le métro, le RER, que, dans les rues, on tourne ostensiblement sa tête quand on voit un malheureux assis sur le trottoir, on a beaucoup de mal à se laisser toucher. On ne se sent pas concernés. On se dit qu’on est à l’abri, que toute cette détresse, c’est pour les autres. J’aurais tant aimé que le communisme existe vraiment. Il est resté au stade de l’utopie. Il a seulement servi à asservir les masses, à tuer massivement, à engraisser des dictateurs. J’aurais aimé vraiment que les richesses soient réparties de manière égalitaire entres les gens. J’aurais aimé vraiment que tous les enfants, fils de sultan et fils d’étranger, aient les mêmes chance de réussite à l’école. J’aurais aimé qu’on vive plus ensemble comme dans le film lumineux « Marius et Jeannette » ou dans le magnifique roman « Et puis,Paulette… » de Barbara Constantine. Le bonheur, le vrai, réside dans le partage. A Noël, je voudrais que le cercle familial puisse s’ouvrir à des personnes seules.

Je suis sensible à la détresse morale, aux souffrances physiques car, de bonne heure, j’y ai été confrontée. j’ai dû grandir vite. Quand on n’a jamais manqué de rien, qu’on ne prend pas le métro, le RER, que, dans les rues, on tourne ostensiblement sa tête quand on voit un malheureux assis sur le trottoir, on a beaucoup de mal à se laisser toucher. On ne se sent pas concernés. On se dit qu’on est à l’abri, que toute cette détresse, c’est pour les autres. J’aurais tant aimé que le communisme existe vraiment. Il est resté au stade de l’utopie. Il a seulement servi à asservir les masses, à tuer massivement, à engraisser des dictateurs. J’aurais aimé vraiment que les richesses soient réparties de manière égalitaire entres les gens. J’aurais aimé vraiment que tous les enfants, fils de sultan et fils d’étranger, aient les mêmes chance de réussite à l’école. J’aurais aimé qu’on vive plus ensemble comme dans le film lumineux « Marius et Jeannette » ou dans le magnifique roman « Et puis,Paulette… » de Barbara Constantine. Le bonheur, le vrai, réside dans le partage. A Noël, je voudrais que le cercle familial puisse s’ouvrir à des personnes seules.

Tout le monde ne souffre pas de solitude en ces jours de fête. Notre mère, par exemple, n’est pas triste si elle est seule le 24 et le 25 décembre. Il m’a fallu du temps pour l’admettre. Elle se replie alors sur ses souvenirs d’enfance. Elle ne fait pas de sapin mais elle prépare sa crèche et y place le petit sujet que son papa lui avait envoyé alors qu’il était en captivité. Elle sort tous les petits jésus. Nous en avons au moins quatre! Si elle est à Pont, dans sa bonne et vieille maison gardoise, elle va prendre un apéritif dans le petit salon et écoute des chants de Noël. Elle se prépare un dîner de fête, assiste à la messe de minuit qui n’est plus jamais à minuit et, le 25, heureuse, elle s’offre un agréable déjeuner servi sur une table décorée. Elle conclut le tout par un verre de Chartreuse -je lui en ai achetée pour Noël et j’ai pensé que notre beau-frère, Valentin, qui est roumain, ne devait jamais en avoir goûtée- qu’elle verse dans une sorte de microscopique timbale en argent. A chaque fois, elle nous redit l’origine de cette timbale mais, à chaque fois, je l’oublie! Cela me désole de ne pas être plus attentive. Je voudrais inscrire tout ce qu’elle me raconte sur sa famille car, de génération en génération, les histoires finissent par se perdre ou sont déformées. Le Mistral les emporte. Notre mère ne supporte pas qu’on enjolive une anecdote. Elle aurait fait un remarquable magistrat ou un étonnant journaliste de l’AFP.

Tout le monde ne souffre pas de solitude en ces jours de fête. Notre mère, par exemple, n’est pas triste si elle est seule le 24 et le 25 décembre. Il m’a fallu du temps pour l’admettre. Elle se replie alors sur ses souvenirs d’enfance. Elle ne fait pas de sapin mais elle prépare sa crèche et y place le petit sujet que son papa lui avait envoyé alors qu’il était en captivité. Elle sort tous les petits jésus. Nous en avons au moins quatre! Si elle est à Pont, dans sa bonne et vieille maison gardoise, elle va prendre un apéritif dans le petit salon et écoute des chants de Noël. Elle se prépare un dîner de fête, assiste à la messe de minuit qui n’est plus jamais à minuit et, le 25, heureuse, elle s’offre un agréable déjeuner servi sur une table décorée. Elle conclut le tout par un verre de Chartreuse -je lui en ai achetée pour Noël et j’ai pensé que notre beau-frère, Valentin, qui est roumain, ne devait jamais en avoir goûtée- qu’elle verse dans une sorte de microscopique timbale en argent. A chaque fois, elle nous redit l’origine de cette timbale mais, à chaque fois, je l’oublie! Cela me désole de ne pas être plus attentive. Je voudrais inscrire tout ce qu’elle me raconte sur sa famille car, de génération en génération, les histoires finissent par se perdre ou sont déformées. Le Mistral les emporte. Notre mère ne supporte pas qu’on enjolive une anecdote. Elle aurait fait un remarquable magistrat ou un étonnant journaliste de l’AFP.

A Noël, nos deux familles (en partie) seront réunies ici: huit adultes et sept enfants. Louise, notre petite nièce roumaine, se réjouit de retrouver ses cousins et ses cousins de l’accueillir dans une maison où elle n’est pas revenue depuis la communion de Céleste, en juin 2013. Cela fait très longtemps que nous n’avons pas pu fêter Noël ensemble. Louis, comme à chaque fois, craint que les grands ne le laissent sur le banc de touche. En même temps, il m’a dit que si c’était le cas, il s’occuperait de Charlotte. Louis adore sa petite cousine née en juin. Il l’aime tant qu’il a confié à sa grande soeur, qui me l’a rapporté, que plus tard s’il avait une fille, il souhaitait qu’elle soit exactement comme Charlotte. Cette année, j’aimerais que chaque famille prépare un chant que nous chanterions le soir du réveillon. Louise et les siens pourraient choisir un chant roumain. Ma soeur et sa famille, un chant américain et nous, un chant provençal comme « la chanson des petits santons » ou « entre le boeuf et l’âne gris ».

A Noël, nos deux familles (en partie) seront réunies ici: huit adultes et sept enfants. Louise, notre petite nièce roumaine, se réjouit de retrouver ses cousins et ses cousins de l’accueillir dans une maison où elle n’est pas revenue depuis la communion de Céleste, en juin 2013. Cela fait très longtemps que nous n’avons pas pu fêter Noël ensemble. Louis, comme à chaque fois, craint que les grands ne le laissent sur le banc de touche. En même temps, il m’a dit que si c’était le cas, il s’occuperait de Charlotte. Louis adore sa petite cousine née en juin. Il l’aime tant qu’il a confié à sa grande soeur, qui me l’a rapporté, que plus tard s’il avait une fille, il souhaitait qu’elle soit exactement comme Charlotte. Cette année, j’aimerais que chaque famille prépare un chant que nous chanterions le soir du réveillon. Louise et les siens pourraient choisir un chant roumain. Ma soeur et sa famille, un chant américain et nous, un chant provençal comme « la chanson des petits santons » ou « entre le boeuf et l’âne gris ».

Ma dernière petite patiente ne peut pas venir. Un pneu crevé sur la voiture de sa maman. Deux des trois enfants ont déjà pris leur bain. Je serai la dernière. Je trouverai mon peignoir en boule, le tapis de bains trempé, des playmobils flottant à la surface de l’eau et au moins une chaussette, seule, abandonnée sur le sol. Le vent est terrible. La maison craque comme une vieille dame pleine de rhumatismes. Dehors, Arnaud, le fils de Philippe, a labouré l’immense champ. On se croirait dans la Somme, dans les tranchées, pendant la Grande Guerre. Il a tant plu que si on y pose un pied, on s’y enfonce jusqu’à la cheville. Le vent fait tanguer le grand sapin. Il bouscule les branches du bouleau argenté. Il siffle tel monsieur le Vent dans l’histoire de Paul de Musset, une histoire qui ferait un très beau film d’animation et qu’enfant, j’ai écoutée des dizaines de fois.

Ma dernière petite patiente ne peut pas venir. Un pneu crevé sur la voiture de sa maman. Deux des trois enfants ont déjà pris leur bain. Je serai la dernière. Je trouverai mon peignoir en boule, le tapis de bains trempé, des playmobils flottant à la surface de l’eau et au moins une chaussette, seule, abandonnée sur le sol. Le vent est terrible. La maison craque comme une vieille dame pleine de rhumatismes. Dehors, Arnaud, le fils de Philippe, a labouré l’immense champ. On se croirait dans la Somme, dans les tranchées, pendant la Grande Guerre. Il a tant plu que si on y pose un pied, on s’y enfonce jusqu’à la cheville. Le vent fait tanguer le grand sapin. Il bouscule les branches du bouleau argenté. Il siffle tel monsieur le Vent dans l’histoire de Paul de Musset, une histoire qui ferait un très beau film d’animation et qu’enfant, j’ai écoutée des dizaines de fois.

Dimanche matin, sur le chemin de la boulangerie située sur la place du village à côté de l’église, j’écoutais le service protestant de France Culture. Plus j’avance en âge et plus je me sens m’éloigner de mon éducation catholique pour aller vers une approche plus protestante. Je ne crois plus depuis longtemps en la virginité de Marie. Je n’ai jamais cru en la transsubstantiation, dans le fait que le Christ demeure d’une manière substantielle et permanente dans la matière eucharistique. Je n’ai jamais pensé que je mangeais son corps ou buvais son sang. J’ai toujours pensé que, par l’Eucharistie, je revivais le dernier repas du Christ avec les apôtres et que je me nourrissais de son amour. Tout le sermon du pasteur, Jean-Luc Gadreau, en ce deuxième dimanche de l’Avent, était passionnant. Je ne vous en donne qu’une partie à lire. L’intégralité du texte est à retrouver sur le service protestant de France Culture.

Dimanche matin, sur le chemin de la boulangerie située sur la place du village à côté de l’église, j’écoutais le service protestant de France Culture. Plus j’avance en âge et plus je me sens m’éloigner de mon éducation catholique pour aller vers une approche plus protestante. Je ne crois plus depuis longtemps en la virginité de Marie. Je n’ai jamais cru en la transsubstantiation, dans le fait que le Christ demeure d’une manière substantielle et permanente dans la matière eucharistique. Je n’ai jamais pensé que je mangeais son corps ou buvais son sang. J’ai toujours pensé que, par l’Eucharistie, je revivais le dernier repas du Christ avec les apôtres et que je me nourrissais de son amour. Tout le sermon du pasteur, Jean-Luc Gadreau, en ce deuxième dimanche de l’Avent, était passionnant. Je ne vous en donne qu’une partie à lire. L’intégralité du texte est à retrouver sur le service protestant de France Culture.

« En nous dirigeant vers la fin de ce service protestant, je voudrai revenir sur cette période de l’Avent. Car dans tous les textes entendus ce matin apparaît aussi naturellement cette espérance Messianique… cette venue du Sauveur… Bonne Nouvelle annoncée à tous… Ce Jésus qui vient symboliquement à Noël, celui que nous attendons encore dans une perspective eschatologique, mais surtout celui qui vient à notre rencontre, aujourd’hui encore… et ce matin, là, maintenant, en particulier, pour parler à nos cœurs, nous redonner espoir et nous rendre courage. Notre attente s’inscrit alors dans le long cheminement d’une humanité en quête de dépassement. Nous avançons au cœur d’un monde où tant de ceux qui marchent avec nous ne savent quel nom donner à leur attente, ni quel visage peut prendre leur espérance. À longueur de journée, nous côtoyons des hommes marqués par le découragement ou la désillusion, en face d’un monde qui ne se guérit pas. Alors oui bien sûr, nous sommes devenus des spécialistes en prospective ou en programmation ; nous semblons maîtriser les mécanismes du monde jusqu’à même les influencer ; nous habitons un monde qui devient de plus en plus notre laboratoire. Tant d’espoirs immédiats nous sont donnés, tant d’activités nous accaparent, que nous pourrions nous sentir dispensés de chercher plus avant. On pourrait parfois se demander s’il reste encore une place pour l’Espérance. Estce bien nécessaire ? Mais en même temps et à l’inverse, l’homme d’aujourd’hui ressent très durement la faillite de tous ces espoirs mis dans l’immédiateté. Un désenchantement progressif paraît parfois alourdir tant d’existences ! Ce sentiment d’une complexité toujours accrue, malgré le recul incessant de la limite de nos propres connaissances. Toujours demeure une incapacité radicale à maîtriser vraiment les lois de notre propre vie et cela s’exprime d’autant plus face à l’échec indépassable devant l’inéluctable de notre propre mort… Sans parler des risques incessants, si durement ressentis, de guerres ou d’effondrements de tant de nos modèles dans nos sociétés contemporaines. Comment pourrait-on tendre encore, au milieu de tout cela, vers la lumière d’un Avent ? Cependant voilà que la voix de l’Évangile retentit pour nous redire que l’Espérance vit. Sans doute le monde ne peut-il d’emblée être changé. Depuis 2000 ans que le Christ l’a sauvé, il est loin d’être rétabli. C’est pourquoi il est encore et toujours à venir, Celui qui est pourtant déjà venu ! Mais quelque chose de radicalement nouveau nous demeure offert : chacun de nous peut ouvrir son cœur à la venue de ce Sauveur… Comme ils sont beaux les visages qui, peu à peu, se laissent façonner par Dieu ! Lui seul est en effet capable de nous conduire à notre propre achèvement. Quand on se donne au Christ, à l’évidence le monde avance, s’éclaire, s’élève, grandit. L’Avent est ce temps de grâce où tout proclame qu’une lumière nouvelle et un amour nouveau peuvent épanouir nos vies. Mais la question demeure : sommes-nous prêts à nous ouvrir au Christ ? Vers quel avènement sont réellement tournés nos cœurs ? Vers quel désir, quel Avent sont orientées nos âmes ? Je vous invite à prendre quelques instants de recueillement en écoutant cette prière que j’ai adaptée d’un texte de Jean Debruynne : Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente. Je n’aime pas attendre mon tour. Je n’aime pas attendre le train. Je n’aime pas attendre pour juger. Je n’aime pas attendre le moment. Je n’aime pas attendre un autre jour. Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant. Dieu… Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues et les libres services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les Smartphones et les photos à développement instantané, les email, internet et les réseaux sociaux, les chaines infos à la télévision et les flashes à la radio… Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule l’attente réveille l’attention et que seule l’attention est capable d’aimer. Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue avec Prier. Chers auditeurs, je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine. Continuons à cheminer dans ce temps de l’Avent et entendons que sur nos chemins l’Éternel nous bénit et nous garde. L’Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Il lève son visage vers nous et nous donne la paix ! »

« En nous dirigeant vers la fin de ce service protestant, je voudrai revenir sur cette période de l’Avent. Car dans tous les textes entendus ce matin apparaît aussi naturellement cette espérance Messianique… cette venue du Sauveur… Bonne Nouvelle annoncée à tous… Ce Jésus qui vient symboliquement à Noël, celui que nous attendons encore dans une perspective eschatologique, mais surtout celui qui vient à notre rencontre, aujourd’hui encore… et ce matin, là, maintenant, en particulier, pour parler à nos cœurs, nous redonner espoir et nous rendre courage. Notre attente s’inscrit alors dans le long cheminement d’une humanité en quête de dépassement. Nous avançons au cœur d’un monde où tant de ceux qui marchent avec nous ne savent quel nom donner à leur attente, ni quel visage peut prendre leur espérance. À longueur de journée, nous côtoyons des hommes marqués par le découragement ou la désillusion, en face d’un monde qui ne se guérit pas. Alors oui bien sûr, nous sommes devenus des spécialistes en prospective ou en programmation ; nous semblons maîtriser les mécanismes du monde jusqu’à même les influencer ; nous habitons un monde qui devient de plus en plus notre laboratoire. Tant d’espoirs immédiats nous sont donnés, tant d’activités nous accaparent, que nous pourrions nous sentir dispensés de chercher plus avant. On pourrait parfois se demander s’il reste encore une place pour l’Espérance. Estce bien nécessaire ? Mais en même temps et à l’inverse, l’homme d’aujourd’hui ressent très durement la faillite de tous ces espoirs mis dans l’immédiateté. Un désenchantement progressif paraît parfois alourdir tant d’existences ! Ce sentiment d’une complexité toujours accrue, malgré le recul incessant de la limite de nos propres connaissances. Toujours demeure une incapacité radicale à maîtriser vraiment les lois de notre propre vie et cela s’exprime d’autant plus face à l’échec indépassable devant l’inéluctable de notre propre mort… Sans parler des risques incessants, si durement ressentis, de guerres ou d’effondrements de tant de nos modèles dans nos sociétés contemporaines. Comment pourrait-on tendre encore, au milieu de tout cela, vers la lumière d’un Avent ? Cependant voilà que la voix de l’Évangile retentit pour nous redire que l’Espérance vit. Sans doute le monde ne peut-il d’emblée être changé. Depuis 2000 ans que le Christ l’a sauvé, il est loin d’être rétabli. C’est pourquoi il est encore et toujours à venir, Celui qui est pourtant déjà venu ! Mais quelque chose de radicalement nouveau nous demeure offert : chacun de nous peut ouvrir son cœur à la venue de ce Sauveur… Comme ils sont beaux les visages qui, peu à peu, se laissent façonner par Dieu ! Lui seul est en effet capable de nous conduire à notre propre achèvement. Quand on se donne au Christ, à l’évidence le monde avance, s’éclaire, s’élève, grandit. L’Avent est ce temps de grâce où tout proclame qu’une lumière nouvelle et un amour nouveau peuvent épanouir nos vies. Mais la question demeure : sommes-nous prêts à nous ouvrir au Christ ? Vers quel avènement sont réellement tournés nos cœurs ? Vers quel désir, quel Avent sont orientées nos âmes ? Je vous invite à prendre quelques instants de recueillement en écoutant cette prière que j’ai adaptée d’un texte de Jean Debruynne : Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente. Je n’aime pas attendre mon tour. Je n’aime pas attendre le train. Je n’aime pas attendre pour juger. Je n’aime pas attendre le moment. Je n’aime pas attendre un autre jour. Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant. Dieu… Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues et les libres services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les Smartphones et les photos à développement instantané, les email, internet et les réseaux sociaux, les chaines infos à la télévision et les flashes à la radio… Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule l’attente réveille l’attention et que seule l’attention est capable d’aimer. Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue avec Prier. Chers auditeurs, je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine. Continuons à cheminer dans ce temps de l’Avent et entendons que sur nos chemins l’Éternel nous bénit et nous garde. L’Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Il lève son visage vers nous et nous donne la paix ! »

Mercredi après-midi, Victoire et tout le groupe d’aumônerie des cinquième seront dans une maison de retraite pour animer un Noël pour les résidents. Plus tard, au printemps, les jeunes désherberont le jardin qui entoure le presbytère. Par toutes ces actions, les adolescents mettent vraiment leurs pas dans ceux du Christ. Ils apprennent à « servir » les autres, à conserver les yeux et le coeur ouverts sur le monde. Dans le sermon de dimanche, le pasteur, Jean-Luc Gadreau, évoquait Caroline Malvesin qui fut à l’origine de la création des Diaconesses de Reuilly. Cette femme étonnante écrivait: « Que ce soit à la gloire de Dieu et non pour la gloire qui vient des hommes que nous travaillions, que l’orgueil ne vienne pas étendre sa lèpre sur l’œuvre que le Saint-Esprit peut seul réaliser ; humbles moyens choisis par sa grâce, que l’instrument ne se substitue pas à la main qui le dirige. » Ce message est essentiel!

Mercredi après-midi, Victoire et tout le groupe d’aumônerie des cinquième seront dans une maison de retraite pour animer un Noël pour les résidents. Plus tard, au printemps, les jeunes désherberont le jardin qui entoure le presbytère. Par toutes ces actions, les adolescents mettent vraiment leurs pas dans ceux du Christ. Ils apprennent à « servir » les autres, à conserver les yeux et le coeur ouverts sur le monde. Dans le sermon de dimanche, le pasteur, Jean-Luc Gadreau, évoquait Caroline Malvesin qui fut à l’origine de la création des Diaconesses de Reuilly. Cette femme étonnante écrivait: « Que ce soit à la gloire de Dieu et non pour la gloire qui vient des hommes que nous travaillions, que l’orgueil ne vienne pas étendre sa lèpre sur l’œuvre que le Saint-Esprit peut seul réaliser ; humbles moyens choisis par sa grâce, que l’instrument ne se substitue pas à la main qui le dirige. » Ce message est essentiel!

Samedi matin, je serai avec des enfants de 4 à 7 ans pour la deuxième réunion d’éveil à la foi. Chaque année, ce n’est pas facile de se renouveler. L’an passé, nous avions fabriqué un berceau dans une petite boite d’allumettes et y avions placé un petit Jésus en pâte à modeler sur un lit de coton. Cette année, je pense leur lire un conte de Noël et leur faire apprendre une chanson, « le Noël des petits santons » que chantait Tino Rossi. Dans la bonne et vieille maison de Pont, le tourne-disque est désormais cassé. Il faudrait changer la courroie. Je regrette qu’il ne marche plus car j’adorais entendre les craquements des disques en vinyle.

Samedi matin, je serai avec des enfants de 4 à 7 ans pour la deuxième réunion d’éveil à la foi. Chaque année, ce n’est pas facile de se renouveler. L’an passé, nous avions fabriqué un berceau dans une petite boite d’allumettes et y avions placé un petit Jésus en pâte à modeler sur un lit de coton. Cette année, je pense leur lire un conte de Noël et leur faire apprendre une chanson, « le Noël des petits santons » que chantait Tino Rossi. Dans la bonne et vieille maison de Pont, le tourne-disque est désormais cassé. Il faudrait changer la courroie. Je regrette qu’il ne marche plus car j’adorais entendre les craquements des disques en vinyle.

Ce matin, le vent est tombé. La tempête a laissé derrière elle de nombreuses branches sur les routes et les chemins. Ce matin, tout était blanc. La nature était figée par le givre. Comme un linceul hivernal. Les jours sont de plus en plus courts. Le solstice d’hiver se rapproche. Demain, dans les pays du Nord, pays que je rêve de découvrir en hiver, on fêtera Sainte Lucie. Les enfants revêtiront des habits d’ange et les filles porteront sur la tête une couronne de lumière. Il est temps que je me mette à la confection des petits gâteaux alsaciens pour le marché de Noël de l’APE. J’en avais déjà rempli une grande boite en fer, souvenir d’une semaine de ski à la montagne, mais les enfants ont tout mangé!

Ce matin, le vent est tombé. La tempête a laissé derrière elle de nombreuses branches sur les routes et les chemins. Ce matin, tout était blanc. La nature était figée par le givre. Comme un linceul hivernal. Les jours sont de plus en plus courts. Le solstice d’hiver se rapproche. Demain, dans les pays du Nord, pays que je rêve de découvrir en hiver, on fêtera Sainte Lucie. Les enfants revêtiront des habits d’ange et les filles porteront sur la tête une couronne de lumière. Il est temps que je me mette à la confection des petits gâteaux alsaciens pour le marché de Noël de l’APE. J’en avais déjà rempli une grande boite en fer, souvenir d’une semaine de ski à la montagne, mais les enfants ont tout mangé!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner