Dans quelques jours, cela fera 24 ans que notre père mourait et, fin juillet, 24 ans que Stéphane et moi échangions nos consentements dans une petite église au pays des toits vernissés, des grenouilles et des poulets pattes bleues. Le 27 octobre, cela fera 11 ans que mon beau-père mourait dans son sommeil dans cette maison qu’il avait restaurée seul et où il avait son atelier et 54 ans que je naissais à Metz là où mon beau-père avait vu le jour en 1927, là où nos grands-parents maternels allaient se rencontrer là, où, en hiver, la Moselle gelait si fort qu’on pouvait y patiner. Lors de mon dernier séjour parisien, ma soeur m’invitait à l’Aristide, l’un des bars du Lutétia. Tandis que nous buvions nos verres de Chablis premier crû dans une ambiance tamisée appelant un feu de cheminée et des plaids écossais, voire de la neige, je pensais à cette réception que nos arrière grands-parents avaient donné pour leurs enfants dans ce même lieu avant la seconde guerre mondiale. A la fin de la guerre, les Allemands repartis, le grand-père maternel de notre maman montrait dans un 84 à la station Courcelles, longerait les grilles du parc Monceau, descendrait en direction de Saint-Augustin et de la place de la Madeleine, traverserait la Concorde, passerait au-dessus de la Seine, tournerait à gauche de l’Assemblée Nationale, remonterait le boulevard Saint-Germain et descendrait à Sévres-Babylone pour aller consulter les listes accrochées par la Croix Rouge des noms des rescapés des camps de concentration. J’imagine dans quel état d’abattement, il effectuait le trajet retour. Il aurait tellement aimé être porteur d’une bonne nouvelle. Le 29 avril, j’ai oublié d’appeler notre maman mais cela faisait 79 que son père était assassiné à Mauthausen, exécuté lâchement pour avoir une nouvelle fois cherché à s’évader pour rejoindre les forces libres.

Dans quelques jours, cela fera 24 ans que notre père mourait et, fin juillet, 24 ans que Stéphane et moi échangions nos consentements dans une petite église au pays des toits vernissés, des grenouilles et des poulets pattes bleues. Le 27 octobre, cela fera 11 ans que mon beau-père mourait dans son sommeil dans cette maison qu’il avait restaurée seul et où il avait son atelier et 54 ans que je naissais à Metz là où mon beau-père avait vu le jour en 1927, là où nos grands-parents maternels allaient se rencontrer là, où, en hiver, la Moselle gelait si fort qu’on pouvait y patiner. Lors de mon dernier séjour parisien, ma soeur m’invitait à l’Aristide, l’un des bars du Lutétia. Tandis que nous buvions nos verres de Chablis premier crû dans une ambiance tamisée appelant un feu de cheminée et des plaids écossais, voire de la neige, je pensais à cette réception que nos arrière grands-parents avaient donné pour leurs enfants dans ce même lieu avant la seconde guerre mondiale. A la fin de la guerre, les Allemands repartis, le grand-père maternel de notre maman montrait dans un 84 à la station Courcelles, longerait les grilles du parc Monceau, descendrait en direction de Saint-Augustin et de la place de la Madeleine, traverserait la Concorde, passerait au-dessus de la Seine, tournerait à gauche de l’Assemblée Nationale, remonterait le boulevard Saint-Germain et descendrait à Sévres-Babylone pour aller consulter les listes accrochées par la Croix Rouge des noms des rescapés des camps de concentration. J’imagine dans quel état d’abattement, il effectuait le trajet retour. Il aurait tellement aimé être porteur d’une bonne nouvelle. Le 29 avril, j’ai oublié d’appeler notre maman mais cela faisait 79 que son père était assassiné à Mauthausen, exécuté lâchement pour avoir une nouvelle fois cherché à s’évader pour rejoindre les forces libres.

Que sais-je de ce grand-père à la grande stature, au sourire franc, au grand front, aux yeux lumineux? Il avait passé les quatre années de la première guerre mondiale avec sa mère tandis que son père était prisonnier. Il avait été fasciné par le courage d’un cousin polytechnicien mort au front. Sa mère avait beaucoup d’ambition pour son fils ainé. C’est à Metz qu’il devenait le meilleur ami de François, le frère ainé d’Anne-Marie, celle qui deviendrait sa femme et la mère de son unique enfant. Les deux amis se retrouvaient à Paris en prépa. Notre grand-père entrait à Polytechnique et notre grand-oncle à Normale Sup. Le second était au 45 de la rue d’Ulm et le premier entre la rue Descartes et la rue de la Montagne Sainte Geneviève. Il me semble qu’il arrivait que notre grand-père fasse le mur. Si les Normaliens sont toujours à Paris, les X ont été délocalisés à Palaiseau en 1976 et ont rejoint le CEA, le CNRS et l’Université Paris-XI Orsay. Je sais dans quelles conditions notre grand-père a été arrêté après avoir diné et dormi dans l’Eure où il voulait embrasser sa grand-mère.C’était un homme porté par une foi très forte. Ls carnets dans lequel il écrivait pendant ses années de captivité ont été rapportés à notre grand-mère qui nous en interdisait la lecture. Il faudrait tout retaper mais, déjà et, je crois depuis longtemps, des passages entiers ne sont plus lisibles. Par ailleurs, le froid et la faim altéraient son écriture. Les prisonniers n’avaient que des crayons de papier pour écrire.

Que sais-je de ce grand-père à la grande stature, au sourire franc, au grand front, aux yeux lumineux? Il avait passé les quatre années de la première guerre mondiale avec sa mère tandis que son père était prisonnier. Il avait été fasciné par le courage d’un cousin polytechnicien mort au front. Sa mère avait beaucoup d’ambition pour son fils ainé. C’est à Metz qu’il devenait le meilleur ami de François, le frère ainé d’Anne-Marie, celle qui deviendrait sa femme et la mère de son unique enfant. Les deux amis se retrouvaient à Paris en prépa. Notre grand-père entrait à Polytechnique et notre grand-oncle à Normale Sup. Le second était au 45 de la rue d’Ulm et le premier entre la rue Descartes et la rue de la Montagne Sainte Geneviève. Il me semble qu’il arrivait que notre grand-père fasse le mur. Si les Normaliens sont toujours à Paris, les X ont été délocalisés à Palaiseau en 1976 et ont rejoint le CEA, le CNRS et l’Université Paris-XI Orsay. Je sais dans quelles conditions notre grand-père a été arrêté après avoir diné et dormi dans l’Eure où il voulait embrasser sa grand-mère.C’était un homme porté par une foi très forte. Ls carnets dans lequel il écrivait pendant ses années de captivité ont été rapportés à notre grand-mère qui nous en interdisait la lecture. Il faudrait tout retaper mais, déjà et, je crois depuis longtemps, des passages entiers ne sont plus lisibles. Par ailleurs, le froid et la faim altéraient son écriture. Les prisonniers n’avaient que des crayons de papier pour écrire.

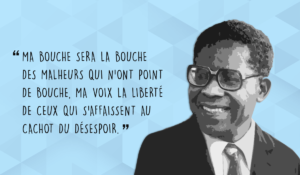

Il me semble que notre grand-père était un homme tendre et capable d’exprimer ses sentiments. Il adorait son cheval qu’il a été obligé d’abattre car il avait été blessé. Ce moment a dû être épouvantable pour lui. Il voulait devenir attaché militaire dans les ambassades. Il aimait les langues étrangères. En captivité, il avait commencé à apprendre le russe. Comme tous ceux de sa génération, il aimait Péguy et en catholique, il avait de l’admiration pour Jeanne d’Arc. Sa récupération politique par l’extrême droite l’aurait ulcéré. Il écrivait préférer une France communiste à une France antisémite. Bien sûr, il ignorait tout des folies de Staline et des goulags dans lesquels sont morts tant de Juifs. Quand les communistes français ont-ils ouvert les yeux sur les violences du stalinisme? Aimé Césaire, fervent communiste, député de la Martinique, démissionne après que Khrouchtchev ait fait marché les chars sur Budapest et il écrit à Maurice Thorez: « Il est très vrai de dire qu’au lendemain du rapport Khrouchtchev, nous avons tressailli d’espérance. On attendait du Parti communiste français une autocritique probe ; une désolidarisation d’avec le crime qui le disculpât ; pas un reniement mais un nouveau et solennel départ ; quelque chose comme le Parti communiste fondé une nouvelle fois… Au lieu qu’au Havre, nous n’avons vu qu’entêtement dans l’erreur ; persévérance dans le mensonge ; absurde prétention de ne s’être jamais trompé ; bref, chez des pontifes plus que jamais pontifiant, une incapacité sénile à se dépendre de soi-même pour se hausser au niveau de l’événement et toutes les ruses puériles d’un orgueil sacerdotal aux abois ». En France, cette année-là, 150 députés communistes sont élus. Une fois que tout un pan de l’Europe vivra à l’ombre d’un rideau de fer, que les informations ne filtreront plus ou qu’on préfèrera le déni, nombreux seront les communistes français à refuser de se confronter aux horreurs perpétrées par ce régime politique. L’une d’entre elles est ce génocide orchestré par Staline sur les Ukrainiens: l’Holodomor. Cette famine a provoqué la mort de cinq millions de personnes.

Il me semble que notre grand-père était un homme tendre et capable d’exprimer ses sentiments. Il adorait son cheval qu’il a été obligé d’abattre car il avait été blessé. Ce moment a dû être épouvantable pour lui. Il voulait devenir attaché militaire dans les ambassades. Il aimait les langues étrangères. En captivité, il avait commencé à apprendre le russe. Comme tous ceux de sa génération, il aimait Péguy et en catholique, il avait de l’admiration pour Jeanne d’Arc. Sa récupération politique par l’extrême droite l’aurait ulcéré. Il écrivait préférer une France communiste à une France antisémite. Bien sûr, il ignorait tout des folies de Staline et des goulags dans lesquels sont morts tant de Juifs. Quand les communistes français ont-ils ouvert les yeux sur les violences du stalinisme? Aimé Césaire, fervent communiste, député de la Martinique, démissionne après que Khrouchtchev ait fait marché les chars sur Budapest et il écrit à Maurice Thorez: « Il est très vrai de dire qu’au lendemain du rapport Khrouchtchev, nous avons tressailli d’espérance. On attendait du Parti communiste français une autocritique probe ; une désolidarisation d’avec le crime qui le disculpât ; pas un reniement mais un nouveau et solennel départ ; quelque chose comme le Parti communiste fondé une nouvelle fois… Au lieu qu’au Havre, nous n’avons vu qu’entêtement dans l’erreur ; persévérance dans le mensonge ; absurde prétention de ne s’être jamais trompé ; bref, chez des pontifes plus que jamais pontifiant, une incapacité sénile à se dépendre de soi-même pour se hausser au niveau de l’événement et toutes les ruses puériles d’un orgueil sacerdotal aux abois ». En France, cette année-là, 150 députés communistes sont élus. Une fois que tout un pan de l’Europe vivra à l’ombre d’un rideau de fer, que les informations ne filtreront plus ou qu’on préfèrera le déni, nombreux seront les communistes français à refuser de se confronter aux horreurs perpétrées par ce régime politique. L’une d’entre elles est ce génocide orchestré par Staline sur les Ukrainiens: l’Holodomor. Cette famine a provoqué la mort de cinq millions de personnes.

Ma soeur et moi avons grandi dans les vides laissés par notre grand-père maternel et notre grand-mère paternelle. J’écris grand-père pour évoquer la mémoire de celui qui ne put jamais tenir sa petite fille dans ses bras. Notre grand-mère, elle, aura vu ses deux fils devenir des hommes et elle se préparait dans son coeur à devenir une grand-mère. Avant que notre père meurt, il lui arrivait de jouer avec l’idée d’être grand-père. De ce rôle merveilleux, il avait, je crois, une vision assez littéraire. Le père de son père était mort quand ce dernier avait 15 ans. Quant au père de sa mère, je ne sais même pas s’il l’a connu. Il manquait de repères. Il faudrait puiser du côté de grands-pères célèbres. Je n’ai trouvé que Victor Hugo qui exerça l’art d’être grand-père avec deux petits-enfants.

Ma soeur et moi avons grandi dans les vides laissés par notre grand-père maternel et notre grand-mère paternelle. J’écris grand-père pour évoquer la mémoire de celui qui ne put jamais tenir sa petite fille dans ses bras. Notre grand-mère, elle, aura vu ses deux fils devenir des hommes et elle se préparait dans son coeur à devenir une grand-mère. Avant que notre père meurt, il lui arrivait de jouer avec l’idée d’être grand-père. De ce rôle merveilleux, il avait, je crois, une vision assez littéraire. Le père de son père était mort quand ce dernier avait 15 ans. Quant au père de sa mère, je ne sais même pas s’il l’a connu. Il manquait de repères. Il faudrait puiser du côté de grands-pères célèbres. Je n’ai trouvé que Victor Hugo qui exerça l’art d’être grand-père avec deux petits-enfants.

Depuis que j’écris des chroniques, j’en ai consacré plusieurs à notre père. Un moyen de fixer les souvenirs. Voici quelques extraits. Le récit des heures qui ont précédé et suivi sa mort se trouvent dans un texte publié en 2009 sous le titre de Comme dans une toile de Klein.

Neuf mai 2016. Dix-sept ans après, le ciel est chargé mais les nuages laissent passer les rayons du soleil. La ligne d’horizon est jaune colza. Dans le champ, sous la fenêtre de mon bureau, les petites pousses de maïs commencent à sortir de terre. Elles sont encore fragiles. Paris est toujours une fête et, sous le pont Mirabeau, la Seine promène rêves et regrets, promesses et remords, rires et larmes, rimes et notes. Ma mère m’a raconté sa promenade, samedi, le long du fleuve depuis l’avenue Winston Churchill jusqu’à Saint Michel. Je me suis demandée si, quand ils étaient encore de jeunes étudiants, il était arrivé à nos parents de marcher la main dans la main. J’ai eu envie de les imaginer comme tous les amoureux du monde, heureux, légers, assurés que leur bonheur durerait toujours. Je n’ai jamais dit à mon père « Je t’aime ». Je le lui ai écrit plusieurs fois mais je n’ai jamais réussi à exprimer de vive voix ses trois mots. Lui, non plus. Quand il était en réanimation, j’ai essayé mais le ballet incessant de blouses vertes, bleues et blanches me troublait. Je me rappelle que je caressais le dessus de sa main à laquelle de grosses veines donnaient le relief d’une carte des Alpes. Les mots ne pouvaient pas sortir. On croit qu’on peut se satisfaire de l’odorat sentimental, qu’on peut lire entre les lignes, ce n’est pas vrai. Le silence n’est pas thérapeutique. Seuls les mots ont un vrai pouvoir de guérison et peuvent rassurer. A celles et ceux qui me liront, n’attendez pas qu’il soit trop tard. Dîtes à vos proches que vous les aimez, non pas tous les jours, dix fois par jour comme si vous étiez le héros éphémère d’une série américaine mais, au moins une fois, en y mettant tout votre être.

Neuf mai 2016. Dix-sept ans après, le ciel est chargé mais les nuages laissent passer les rayons du soleil. La ligne d’horizon est jaune colza. Dans le champ, sous la fenêtre de mon bureau, les petites pousses de maïs commencent à sortir de terre. Elles sont encore fragiles. Paris est toujours une fête et, sous le pont Mirabeau, la Seine promène rêves et regrets, promesses et remords, rires et larmes, rimes et notes. Ma mère m’a raconté sa promenade, samedi, le long du fleuve depuis l’avenue Winston Churchill jusqu’à Saint Michel. Je me suis demandée si, quand ils étaient encore de jeunes étudiants, il était arrivé à nos parents de marcher la main dans la main. J’ai eu envie de les imaginer comme tous les amoureux du monde, heureux, légers, assurés que leur bonheur durerait toujours. Je n’ai jamais dit à mon père « Je t’aime ». Je le lui ai écrit plusieurs fois mais je n’ai jamais réussi à exprimer de vive voix ses trois mots. Lui, non plus. Quand il était en réanimation, j’ai essayé mais le ballet incessant de blouses vertes, bleues et blanches me troublait. Je me rappelle que je caressais le dessus de sa main à laquelle de grosses veines donnaient le relief d’une carte des Alpes. Les mots ne pouvaient pas sortir. On croit qu’on peut se satisfaire de l’odorat sentimental, qu’on peut lire entre les lignes, ce n’est pas vrai. Le silence n’est pas thérapeutique. Seuls les mots ont un vrai pouvoir de guérison et peuvent rassurer. A celles et ceux qui me liront, n’attendez pas qu’il soit trop tard. Dîtes à vos proches que vous les aimez, non pas tous les jours, dix fois par jour comme si vous étiez le héros éphémère d’une série américaine mais, au moins une fois, en y mettant tout votre être.

Neuf mai 2017. A l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron et de toute son équipe de marcheurs, notre mère a pensé à lui. J’ai pensé à lui. Ma sœur, je ne sais pas. Nous ne parlons plus de lui. Je me suis rendue compte voici de nombreuses années que ce sujet la faisait trop souffrir. Normal, il nous a fait souffrir. En qualité d’aînée, j’ai vu mon enfance se briser au Mans. J’avais neuf ans. J’épongeais sa détresse. Il s’asseyait sur mon lit et, sans une parole, il laissait ses larmes couler, de grosses larmes silencieuses. Il traversait une période professionnelle très tendue et il ressentait une profonde injustice. Un proche de Giscard avait été nommé préfet de la Sarthe. Un monsieur qui ne connaissait rien au corps préfectoral mais que Giscard mettait à l’abri avant que ne déferle la grande vague rose. Notre père occupait, dans les faits, son poste et celui du préfet. Il était l’homme de l’ombre. Son sommeil s’était perdu dans sa jeunesse étudiante à Paris. J’ai toujours pensé que les grands insomniaques étaient habités par un sentiment d’urgence au regard de la tache qui les attend et devant cette prescience que leurs jours sont comptés. Comment vivre longtemps si on vit plusieurs vies en si peu d’années ? Les responsabilités qu’il eut à assumer si jeune dans ses fonctions ne firent que le fragiliser davantage. Je pense souvent à lui quand, dans la gare déserte du sommeil évanoui, j’attends qu’un train se présente, que le chef de gare, sanglé dans un costume impeccable, m’invite à monter et qu’il siffle le départ du train. Je pensais à lui quand j’écrivais mes nouvelles la nuit retranchée dans mon cabinet, mon Ar-Men, dans le calme d’une maison endormie dont la respiration tranquille me parvenait telle une brise.

Neuf mai 2017. A l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron et de toute son équipe de marcheurs, notre mère a pensé à lui. J’ai pensé à lui. Ma sœur, je ne sais pas. Nous ne parlons plus de lui. Je me suis rendue compte voici de nombreuses années que ce sujet la faisait trop souffrir. Normal, il nous a fait souffrir. En qualité d’aînée, j’ai vu mon enfance se briser au Mans. J’avais neuf ans. J’épongeais sa détresse. Il s’asseyait sur mon lit et, sans une parole, il laissait ses larmes couler, de grosses larmes silencieuses. Il traversait une période professionnelle très tendue et il ressentait une profonde injustice. Un proche de Giscard avait été nommé préfet de la Sarthe. Un monsieur qui ne connaissait rien au corps préfectoral mais que Giscard mettait à l’abri avant que ne déferle la grande vague rose. Notre père occupait, dans les faits, son poste et celui du préfet. Il était l’homme de l’ombre. Son sommeil s’était perdu dans sa jeunesse étudiante à Paris. J’ai toujours pensé que les grands insomniaques étaient habités par un sentiment d’urgence au regard de la tache qui les attend et devant cette prescience que leurs jours sont comptés. Comment vivre longtemps si on vit plusieurs vies en si peu d’années ? Les responsabilités qu’il eut à assumer si jeune dans ses fonctions ne firent que le fragiliser davantage. Je pense souvent à lui quand, dans la gare déserte du sommeil évanoui, j’attends qu’un train se présente, que le chef de gare, sanglé dans un costume impeccable, m’invite à monter et qu’il siffle le départ du train. Je pensais à lui quand j’écrivais mes nouvelles la nuit retranchée dans mon cabinet, mon Ar-Men, dans le calme d’une maison endormie dont la respiration tranquille me parvenait telle une brise.

Papa, je pense à toi ! J’espère que tu as compris mes choix qui n’en furent pas toujours, comme de quitter Paris, de me couper de mes repères et de tirer un trait sur une carrière à l’université. Tu m’as vu animatrice de radio, commissaire de police, journaliste de presse écrite. Quand j’ai décroché mon bac, dans des conditions plutôt honorables mais pas avec une mention « très bien », tu n’as pas compris que je n’aie pas envie d’intégrer une prépa, les deux mois d’été, pour préparer le concours de l’IEP de Paris en septembre. Il m’a manqué cette confiance qui permet de se dire que tout est possible si on s’en donne les moyens. Je venais d’un lycée de province. Je me sentais écrasée par le poids de mes aînés. C’est loin tout cela ! Avec le temps, j’ai mis mes pas dans les tiens. J’aime les cimetières, les grandes plages du Finistère, les comptoirs de café, les ambiances interlopes, les esprits libres et curieux, les marchés, les promenades solitaires, les orages qui font craquer les ciels d’été, la radio, la presse écrite, les cartes postales, les trains, les gares, la marche, les feux de cheminée, la poésie, les auteurs anglais de romans policiers, les tians partagés avec les amis, les salades composées, la généalogie qui, chez moi, est plus psycho généalogie et le tutoiement.

Papa, je pense à toi ! J’espère que tu as compris mes choix qui n’en furent pas toujours, comme de quitter Paris, de me couper de mes repères et de tirer un trait sur une carrière à l’université. Tu m’as vu animatrice de radio, commissaire de police, journaliste de presse écrite. Quand j’ai décroché mon bac, dans des conditions plutôt honorables mais pas avec une mention « très bien », tu n’as pas compris que je n’aie pas envie d’intégrer une prépa, les deux mois d’été, pour préparer le concours de l’IEP de Paris en septembre. Il m’a manqué cette confiance qui permet de se dire que tout est possible si on s’en donne les moyens. Je venais d’un lycée de province. Je me sentais écrasée par le poids de mes aînés. C’est loin tout cela ! Avec le temps, j’ai mis mes pas dans les tiens. J’aime les cimetières, les grandes plages du Finistère, les comptoirs de café, les ambiances interlopes, les esprits libres et curieux, les marchés, les promenades solitaires, les orages qui font craquer les ciels d’été, la radio, la presse écrite, les cartes postales, les trains, les gares, la marche, les feux de cheminée, la poésie, les auteurs anglais de romans policiers, les tians partagés avec les amis, les salades composées, la généalogie qui, chez moi, est plus psycho généalogie et le tutoiement.

Ce matin, seule, avec Fantôme, dans la cuisine, je buvais mon café en écoutant les chroniqueurs de France Inter. L’un d’entre eux a cité cette phrase de Talleyrand auquel Napoléon avait dit, avant qu’il ne perde ses fonctions de grand Chambellan qu’il était « de la merde dans un bas de soie » : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Je pense que cela t’aurait amusé.

Ce matin, seule, avec Fantôme, dans la cuisine, je buvais mon café en écoutant les chroniqueurs de France Inter. L’un d’entre eux a cité cette phrase de Talleyrand auquel Napoléon avait dit, avant qu’il ne perde ses fonctions de grand Chambellan qu’il était « de la merde dans un bas de soie » : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Je pense que cela t’aurait amusé.

9 mai 2018. Dans quelques jours, cela fera dix-neuf ans que notre père est mort. Il est mort un dimanche, le premier jour de la semaine. Le ciel était d’un bleu sans partage. Ma soeur était en blanc. Je portais du orange. Je crois que notre mère et notre grand-mère étaient en bleu. La chambre était blanche. Longtemps, je serai poursuivie par les contours de son corps déformé, son visage gonflé et ses paupières retenues fermées par des bouts de scotch. Longtemps, je porterais en moi le regret de ne pas avoir pu lui parler avant qu’il ne parte. En même temps, il n’y avait plus rien à ajouter. Nous nous étions déjà tout dit par écrit et dans les silences qui se suspendaient au-dessus de nous, notamment dans la bonne et vieille maison de Pont, quand, face au feu de cheminée, nous surveillions la cuisson des marrons dans une large poêle trouée.

Bien avant sa mort, j’avais commencé de manière instinctive à mettre mes pas dans les siens. Je faisais miennes ses lectures, ses passions pour le cinéma, la musique, la radio, la presse écrite, les esprits libres. J’aimais les marchés auxquels, enfant, il m’avait initiée. J’aimais cuisiner des produits frais et inviter mes amis à dîner dans mes micros studios parisiens. Je déambulais la nuit. J’allais cueillir les premiers feux du jour naissant depuis l’un des ponts enjambant la Seine. Notre père transmettait à son insu. Il ne nous a jamais pris par la main ou alors c’était pour nous faire avancer à une cadence militaire dans les rues de Paris. Pudique à l’extrême, il ne nous faisait pas de câlins. Il passait sa main sur nos cheveux avec la même délicatesse qu’il mettait à caresser nos chiennes. Quand il nous sortait du bain, il ne nous séchait pas. Il nous étrillait de la tête jusqu’aux orteils. Nous étions rouges comme des homards. Il n’imposait rien. Il suggérait. Comme beaucoup de pères, il ne se serait jamais permis d’exprimer quoique ce soit s’agissant de nos choix amoureux. Il nous faisait une totale confiance et s’il a pu avoir très peur, il n’a rien dit. Il était assez intelligent pour savoir qu’un coeur amoureux n’entend pas. Il nous savait assez intelligentes ma soeur et moi pour faire confiance à notre coeur. Longtemps, j’ai voulu être comme lui.

Bien avant sa mort, j’avais commencé de manière instinctive à mettre mes pas dans les siens. Je faisais miennes ses lectures, ses passions pour le cinéma, la musique, la radio, la presse écrite, les esprits libres. J’aimais les marchés auxquels, enfant, il m’avait initiée. J’aimais cuisiner des produits frais et inviter mes amis à dîner dans mes micros studios parisiens. Je déambulais la nuit. J’allais cueillir les premiers feux du jour naissant depuis l’un des ponts enjambant la Seine. Notre père transmettait à son insu. Il ne nous a jamais pris par la main ou alors c’était pour nous faire avancer à une cadence militaire dans les rues de Paris. Pudique à l’extrême, il ne nous faisait pas de câlins. Il passait sa main sur nos cheveux avec la même délicatesse qu’il mettait à caresser nos chiennes. Quand il nous sortait du bain, il ne nous séchait pas. Il nous étrillait de la tête jusqu’aux orteils. Nous étions rouges comme des homards. Il n’imposait rien. Il suggérait. Comme beaucoup de pères, il ne se serait jamais permis d’exprimer quoique ce soit s’agissant de nos choix amoureux. Il nous faisait une totale confiance et s’il a pu avoir très peur, il n’a rien dit. Il était assez intelligent pour savoir qu’un coeur amoureux n’entend pas. Il nous savait assez intelligentes ma soeur et moi pour faire confiance à notre coeur. Longtemps, j’ai voulu être comme lui.

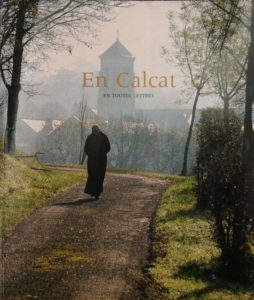

9 mai 2019. Aujourd’hui, cela fait vingt ans que notre père s’éteignait dans la chambre sale d’un service de réanimation de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Notre père avait vécu un si grand nombre d’hospitalisations que je lui avais suggéré que nous co-écrivions un petit guide sur les hôpitaux à Paris. Nous aurions passé en revue les services proposés en marge de l’hospitalisation comme un salon de coiffure, une bibliothèque mais aussi la qualité des repas et l’attention portée par le personnel médical à ses patients…Notre père avait séjourné une semaine dans l’abbaye de saint Benoît d’En Calcat, au pied de la Montagne Noire. Ce temps partagé avec des frères tous plus passionnants que les autres et ces moments de méditation lui avaient beaucoup apporté. Notre mère lui avait même dit que si la voie monastique lui semblait celle qui lui permettrait de s’apaiser, elle ne l’en empêcherait pas. C’est donc dans la lumière qu’il choisissait de partir et non dans la nuit lui qui m’avait suggéré (il ne passait rien en force) la lecture d’un petit livre de Jean-Marie Rouart, « Ils ont choisi la nuit ». Aussi grande et profonde soit la détresse d’un être, il en faut du courage pour renoncer à l’existence et aux siens.

9 mai 2019. Aujourd’hui, cela fait vingt ans que notre père s’éteignait dans la chambre sale d’un service de réanimation de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Notre père avait vécu un si grand nombre d’hospitalisations que je lui avais suggéré que nous co-écrivions un petit guide sur les hôpitaux à Paris. Nous aurions passé en revue les services proposés en marge de l’hospitalisation comme un salon de coiffure, une bibliothèque mais aussi la qualité des repas et l’attention portée par le personnel médical à ses patients…Notre père avait séjourné une semaine dans l’abbaye de saint Benoît d’En Calcat, au pied de la Montagne Noire. Ce temps partagé avec des frères tous plus passionnants que les autres et ces moments de méditation lui avaient beaucoup apporté. Notre mère lui avait même dit que si la voie monastique lui semblait celle qui lui permettrait de s’apaiser, elle ne l’en empêcherait pas. C’est donc dans la lumière qu’il choisissait de partir et non dans la nuit lui qui m’avait suggéré (il ne passait rien en force) la lecture d’un petit livre de Jean-Marie Rouart, « Ils ont choisi la nuit ». Aussi grande et profonde soit la détresse d’un être, il en faut du courage pour renoncer à l’existence et aux siens.

C’est ma soeur qui l’a trouvé un lundi matin. Notre mère, coincée dans le Gard, avec un pied cassé, ne parvenait plus à le joindre. J’avais eu notre père la veille. J’étais dans la Loire chez mon futur mari. Je n’allais pas très bien. J’étais épuisée physiquement et moralement par ces navettes que j’effectuais toutes les semaines entre Paris et Montbrison. Je ne profitais plus de Paris. Je ne voyais presque plus amis et famille. Je n’avais même pas eu le temps d’aménager mon petit appartement de la rue Victor Gelez. Je ne vidais pas mon sac à dos. Je passais plus de temps dans les TGV que chez moi. Je courais de la gare de Lyon à l’université d’Evry-Val d’Essonne avec ma maison sur le dos et des copies, encore et toujours. A cela s’ajoutait ma thèse que, comme tous les doctorants, je trainais comme un boulet partout, tout le temps, le jour et la nuit. C’est à cette époque que j’ai pris l’habitude de ne jamais vider le contenu, très sobre, de ma trousse de toilette! De Stéphane et moi, j’étais celle qui faisait vivre cette relation. Je ne me posais pas de question. J’avais l’habitude. C’est aux forceps que j’avais fait ma place dans la vie de notre père. Notre père nous aimait ma soeur et moi mais, comme souvent les hommes, il était happé par son métier, ses responsabilités. J’avais vraiment besoin d’un père, d’un tuteur.

C’est ma soeur qui l’a trouvé un lundi matin. Notre mère, coincée dans le Gard, avec un pied cassé, ne parvenait plus à le joindre. J’avais eu notre père la veille. J’étais dans la Loire chez mon futur mari. Je n’allais pas très bien. J’étais épuisée physiquement et moralement par ces navettes que j’effectuais toutes les semaines entre Paris et Montbrison. Je ne profitais plus de Paris. Je ne voyais presque plus amis et famille. Je n’avais même pas eu le temps d’aménager mon petit appartement de la rue Victor Gelez. Je ne vidais pas mon sac à dos. Je passais plus de temps dans les TGV que chez moi. Je courais de la gare de Lyon à l’université d’Evry-Val d’Essonne avec ma maison sur le dos et des copies, encore et toujours. A cela s’ajoutait ma thèse que, comme tous les doctorants, je trainais comme un boulet partout, tout le temps, le jour et la nuit. C’est à cette époque que j’ai pris l’habitude de ne jamais vider le contenu, très sobre, de ma trousse de toilette! De Stéphane et moi, j’étais celle qui faisait vivre cette relation. Je ne me posais pas de question. J’avais l’habitude. C’est aux forceps que j’avais fait ma place dans la vie de notre père. Notre père nous aimait ma soeur et moi mais, comme souvent les hommes, il était happé par son métier, ses responsabilités. J’avais vraiment besoin d’un père, d’un tuteur.

La veille du jour où ma soeur allait le découvrir semi-mort déjà, au téléphone, il me disait au revoir mais je ne l’avais pas compris car sa voie était claire et joyeuse. Récemment, j’ai écrit à ma soeur que j’aurais voulu être celle qui le trouverait. J’aurais voulu que ce nouveau traumatisme lui soit épargné. J’étais prête à le vivre. J’avais déjà accepté son départ. Je savais qu’il n’avait plus la force de jouer le jeu de la vie. Il était usé jusqu’à la corde. Trop torturé. L’angoisse ne le quittait presque plus. Je la lisais dans ses yeux bleu-gris comme je la lis maintenant dans le regard de mes patients même quand ils essaient de donner le change.

La veille du jour où ma soeur allait le découvrir semi-mort déjà, au téléphone, il me disait au revoir mais je ne l’avais pas compris car sa voie était claire et joyeuse. Récemment, j’ai écrit à ma soeur que j’aurais voulu être celle qui le trouverait. J’aurais voulu que ce nouveau traumatisme lui soit épargné. J’étais prête à le vivre. J’avais déjà accepté son départ. Je savais qu’il n’avait plus la force de jouer le jeu de la vie. Il était usé jusqu’à la corde. Trop torturé. L’angoisse ne le quittait presque plus. Je la lisais dans ses yeux bleu-gris comme je la lis maintenant dans le regard de mes patients même quand ils essaient de donner le change.

Je suis moins triste ce matin. Je crois que la peine de cet anniversaire et de tous les manques qui lui font cortège sont derrière moi. Je vais reprendre mon rôle de gardienne de phare. Je vais accueillir les récits de mes patients et m’efforcer de trouver les mots et les silences qui réparent. Il m’arrive encore, parfois, de me demander comment nos vies, celle de ma soeur et la mienne, auraient évolué si notre père n’était pas parti un dimanche 9 mai 1999, premier jour de la semaine.

9 mai 2020. Pendant des années, j’ai réussi à entendre sa voix dans mon oreille ou plutôt dans la mémoire de mon oreille. Ce qui revenait facilement, c’était ces moments où j’étais triste, que son regard bleu-gris, que la colère rendait noir, plongeait dans le mien pour se frayer un chemin jusque dans le coeur de mes cellules et qu’il me disait avec beaucoup de douceur, presque dans un souffle: « Cela ne va pas mon Coco? ». Et là, patatra, les émotions me submergeaient. Le barrage cédait. Je fondais en larmes. Il ne me prenait pas dans ses bras. Il était très tactile avec les autres, pas avec nous, ses plus proches. La pudeur était trop forte. Un jour, la voix a disparu. J’ai eu beau fouiller mes souvenirs, je ne l’ai pas retrouvée. Il me reste encore son rire assez particulier que je n’ai pas les mots pour décrire.

Cela fait vingt et un an que notre père est mort. C’est étrange d’écrire vingt et un an. La mort de notre père est associée à mon mariage. Il n’était pas là pour me conduire à l’autel. En début d’année, il m’avait prévenue. Je ne devais pas m’inquiéter. Sans lui, le mariage se déroulerait sans fausse note. Pas d’hospitalisation en réanimation la veille! Il avait refusé d’acheter un costume. De toute façon, il avait toujours rêvé que son futur gendre et lui portent une jaquette mais Stéphane ne le souhaitait pas. Notre père avait un petit côté dandy. On aurait pu l’imaginer sortant d’une pièce de théâtre d’Oscar Wilde ou d’une nouvelle d’Edgar Poe ou de Maupassant, auteur qu’il vénérait et dont il nous a suggéré à ma soeur et à moi la lecture de toute l’oeuvre. Il aimait les romans inachevés comme « Lucien Lewen » de Stendhal. Il aimait Marcel Aymé et Jean Giono, Fernand Braudel et Jacques Le Goff, Agatha Christie, Simenon et San-Antonio.

Cela fait vingt et un an que notre père est mort. C’est étrange d’écrire vingt et un an. La mort de notre père est associée à mon mariage. Il n’était pas là pour me conduire à l’autel. En début d’année, il m’avait prévenue. Je ne devais pas m’inquiéter. Sans lui, le mariage se déroulerait sans fausse note. Pas d’hospitalisation en réanimation la veille! Il avait refusé d’acheter un costume. De toute façon, il avait toujours rêvé que son futur gendre et lui portent une jaquette mais Stéphane ne le souhaitait pas. Notre père avait un petit côté dandy. On aurait pu l’imaginer sortant d’une pièce de théâtre d’Oscar Wilde ou d’une nouvelle d’Edgar Poe ou de Maupassant, auteur qu’il vénérait et dont il nous a suggéré à ma soeur et à moi la lecture de toute l’oeuvre. Il aimait les romans inachevés comme « Lucien Lewen » de Stendhal. Il aimait Marcel Aymé et Jean Giono, Fernand Braudel et Jacques Le Goff, Agatha Christie, Simenon et San-Antonio.

Il avait vu notre mère essayer sa tenue. Il ne m’aura jamais vue en robe de mariée. Il n’aura jamais écrit ce discours à l’adresse des mariés. C’est notre mère qui a, avec maestria, relevé ce défi. Il l’a fait pour une autre, la fille d’amis proches que le père, homme brillant mais doté d’une personnalité terrible, refusait d’écrire. C’est donc notre père qui a écrit le discours à la place d’un autre. Cet autre l’a lu et si je me souviens bien il aurait pris un malin plaisir à montrer, en le lisant, qu’il n’en était pas l’auteur. Début 1999, je savais ce qui allait arriver. Je n’ai jamais été au nombre de ces filles qui rêvent à leur mariage depuis qu’elles sont petites et à cette incroyable robe de princesse qu’elles porteront. J’ai choisi ma robe vite et bien dans une boutique de la rue de Rennes. Notre mère était déçue. Elle aurait voulu que nous écumions toutes les boutiques de Paris. Je n’avais vraiment pas le coeur à ça. Je n’allais pas bien. Je faisais de la dépression. Cela peut sembler étrange mais c’était très cohérent. J’allais me marier. Notre père s’effaçait. Il ne voulait plus peser sur ses filles et sa femme. Il était perdu, malade. Il ne trouvait plus le chemin du bonheur. Il ne souhaitait pas nous empêcher de nous réaliser. Il avait vraiment tout essayé pour aller mieux mais, à chaque fois, il replongeait plus profondément encore.

Il avait vu notre mère essayer sa tenue. Il ne m’aura jamais vue en robe de mariée. Il n’aura jamais écrit ce discours à l’adresse des mariés. C’est notre mère qui a, avec maestria, relevé ce défi. Il l’a fait pour une autre, la fille d’amis proches que le père, homme brillant mais doté d’une personnalité terrible, refusait d’écrire. C’est donc notre père qui a écrit le discours à la place d’un autre. Cet autre l’a lu et si je me souviens bien il aurait pris un malin plaisir à montrer, en le lisant, qu’il n’en était pas l’auteur. Début 1999, je savais ce qui allait arriver. Je n’ai jamais été au nombre de ces filles qui rêvent à leur mariage depuis qu’elles sont petites et à cette incroyable robe de princesse qu’elles porteront. J’ai choisi ma robe vite et bien dans une boutique de la rue de Rennes. Notre mère était déçue. Elle aurait voulu que nous écumions toutes les boutiques de Paris. Je n’avais vraiment pas le coeur à ça. Je n’allais pas bien. Je faisais de la dépression. Cela peut sembler étrange mais c’était très cohérent. J’allais me marier. Notre père s’effaçait. Il ne voulait plus peser sur ses filles et sa femme. Il était perdu, malade. Il ne trouvait plus le chemin du bonheur. Il ne souhaitait pas nous empêcher de nous réaliser. Il avait vraiment tout essayé pour aller mieux mais, à chaque fois, il replongeait plus profondément encore.

Pendant toutes ses hospitalisations, j’avais été présente au point que dans une lettre il m’écrivait que le professeur de médecine qui le suivait était admiratif devant ma manière « de l’assumer ». Je n’ai jamais pensé que je l’assumais. J’essayais juste de l’aider, de lui tenir la main, de le faire rire, de lui insuffler assez d’énergie pour qu’il puisse se relancer dans la vie. D’un séjour à Belle-île, je lui avais rapporté un porte-clé auquel était accrochée une bouée de sauvetage. Très jeune, notre père a partagé avec moi ses souffrances, ses chagrins et ses désillusions. Je le regardais pleurer. Je sentais combien il était fragile. Je n’ai pas grandi dans l’idée qu’il était fort, que rien, jamais, ne lui arriverait. C’était un tendre, un poète, comme l’a si joliment écrit ma soeur « un éleveur des idéaux ». Il aimait la nature, le chant des oiseaux et des grenouilles, les promenades solitaires et nocturnes. Il aimait manger les fruits sur les arbres. Il aimait le lait cru et la tête de veau, Callas et Barbara, Beethoven et Brel.

Pendant toutes ses hospitalisations, j’avais été présente au point que dans une lettre il m’écrivait que le professeur de médecine qui le suivait était admiratif devant ma manière « de l’assumer ». Je n’ai jamais pensé que je l’assumais. J’essayais juste de l’aider, de lui tenir la main, de le faire rire, de lui insuffler assez d’énergie pour qu’il puisse se relancer dans la vie. D’un séjour à Belle-île, je lui avais rapporté un porte-clé auquel était accrochée une bouée de sauvetage. Très jeune, notre père a partagé avec moi ses souffrances, ses chagrins et ses désillusions. Je le regardais pleurer. Je sentais combien il était fragile. Je n’ai pas grandi dans l’idée qu’il était fort, que rien, jamais, ne lui arriverait. C’était un tendre, un poète, comme l’a si joliment écrit ma soeur « un éleveur des idéaux ». Il aimait la nature, le chant des oiseaux et des grenouilles, les promenades solitaires et nocturnes. Il aimait manger les fruits sur les arbres. Il aimait le lait cru et la tête de veau, Callas et Barbara, Beethoven et Brel.

Début 1999, le combat était perdu. Je n’avais plus de force. Je ne pouvais plus rien donner. Quand j’arrivais chez nos parents, je ne le voyais pas derrière la fenêtre de la cuisine où il guettait habituellement mon arrivée. Quand je passais la porte, il était couché. Il n’arrivait plus à travailler. Alors, je lui en voulais terriblement car je sentais que moi aussi je glissais, je perdais pied mais, autour de moi, personne ne pouvait m’aider comme je l’avais fait pour lui. Je glissais seule chaque jour un peu plus. Mais, jamais, je n’ai fait rater un cours à mes étudiants qui ne se rendaient compte de rien car, comme ma soeur quand elle monte sur scène, je transcendais tout.

Récemment, j’ai ressorti ce classeur dans lequel j’ai rangé toutes les cartes et les lettres qu’il m’a écrites depuis que je suis enfant. C’est merveilleux comme des lettres restituent un être dans tous les aspects de sa personnalité! Quand je lis ses lettres c’est comme s’il était là. Il se réincarne. Son écriture n’est pas toujours facile à déchiffrer car l’écriture est le reflet de l’âme et que, souvent, trop souvent, les quinze dernières années de sa vie, il était tourmentée, malheureux, en proie à des angoisses violentes qui faisaient briller ses yeux. Cette angoisse que je sais si bien identifier chez mes patients, c’est dans le regard de notre père que j’ai appris à la reconnaître.

Récemment, j’ai ressorti ce classeur dans lequel j’ai rangé toutes les cartes et les lettres qu’il m’a écrites depuis que je suis enfant. C’est merveilleux comme des lettres restituent un être dans tous les aspects de sa personnalité! Quand je lis ses lettres c’est comme s’il était là. Il se réincarne. Son écriture n’est pas toujours facile à déchiffrer car l’écriture est le reflet de l’âme et que, souvent, trop souvent, les quinze dernières années de sa vie, il était tourmentée, malheureux, en proie à des angoisses violentes qui faisaient briller ses yeux. Cette angoisse que je sais si bien identifier chez mes patients, c’est dans le regard de notre père que j’ai appris à la reconnaître.

J’aimais notre père comme souvent les filles aiment un père qu’elles voient peu, d’une manière presque viscérale. Cette relation est souvent plus simple qu’une relation père/fils ou mère/fille car l’enfant d’un sexe diffèrent est vraiment cette page blanche sur laquelle son histoire va s’écrire sans qu’on cherche à se projeter sur lui. Cet amour aussi fort qu’il ait pu être n’a jamais été aveugle. Je savais faire la part des choses. Je ne prenais pas systématiquement sa défense. Je savais ses limites qui étaient ses failles venues de l’enfance et qui allaient grandir par la faute d’un métier qu’il a adoré mais pour lequel il n’était pas taillé. Dans son métier, il fallait être dur, capable de prendre des coups et d’en rendre. Il fallait savoir se montrer servile, baisser l’échine et faire le dos rond. Il fallait assumer ses missions sans prendre non plus trop de décisions. Son métier l’a tué à petits feux. Il ne s’est jamais relevé après avoir été cloué au pilori sans espoir de pouvoir se défendre car, chez ces gens-là, on instruit toujours à charge. Sa liberté a toujours été un problème. Il était cet électron libre qui s’élève toujours au-dessus de la masse et voit loin, très loin. Il était un visionnaire et nombre de ses décisions l’ont montré. Il n’hésitait pas à nager à contre-courant.

Notre père aurait été heureux s’il avait été professeur à l’Université. Ses étudiants l’auraient littéralement adoré. Ses cours magistraux auraient été suivis comme on suit le concert d’une star comme je me délectais des prestations de François Terré en droit civil. Il aurait fait de la recherche, voyagé pour des colloques et eu le temps pour écrire des romans ou de la poésie. J’étais finalement partie pour m’accomplir dans l’une des voies possibles pour lui mais sa mort m’a anéantie et placée dans l’incapacité de mener les rênes de mon existence. J’étais trop fatiguée. Notre père aurait pu, aussi, être comédien. Un comédien empruntant à Hirsch, Le Poulain, Bouquet, Serrault et Luchini. Ma soeur, elle, a suivi cette voie mais elle n’a jamais été traqueuse quand, c’est une évidence, notre père aurait été malade avant chaque lever de rideau.

Notre père aurait été heureux s’il avait été professeur à l’Université. Ses étudiants l’auraient littéralement adoré. Ses cours magistraux auraient été suivis comme on suit le concert d’une star comme je me délectais des prestations de François Terré en droit civil. Il aurait fait de la recherche, voyagé pour des colloques et eu le temps pour écrire des romans ou de la poésie. J’étais finalement partie pour m’accomplir dans l’une des voies possibles pour lui mais sa mort m’a anéantie et placée dans l’incapacité de mener les rênes de mon existence. J’étais trop fatiguée. Notre père aurait pu, aussi, être comédien. Un comédien empruntant à Hirsch, Le Poulain, Bouquet, Serrault et Luchini. Ma soeur, elle, a suivi cette voie mais elle n’a jamais été traqueuse quand, c’est une évidence, notre père aurait été malade avant chaque lever de rideau.

Depuis que notre aînée, Céleste, a étudié Les fleurs du mal elle aime à me taquiner en comparant mon humeur au spleen et à l’idéal. Quand je suis joyeuse, très joyeuse et fantasque, elle me dit: « Attention, maman, tu es dans l’idéal et bientôt tu vas aller dans le spleen ». Elle a raison. Mon humeur a toujours été très changeante. J’imagine que c’est l’héritage paternel car notre mère, elle, est remarquablement stable. elle possède cette force intérieure incroyable née de l’amour que lui ont témoigné ses proches qui tentaient, peut-être, de compenser ce père jamais revenu de la nuit et du brouillard et, aussi, de sa foi. Notre mère est joie et résilience incarnées.

Depuis que notre aînée, Céleste, a étudié Les fleurs du mal elle aime à me taquiner en comparant mon humeur au spleen et à l’idéal. Quand je suis joyeuse, très joyeuse et fantasque, elle me dit: « Attention, maman, tu es dans l’idéal et bientôt tu vas aller dans le spleen ». Elle a raison. Mon humeur a toujours été très changeante. J’imagine que c’est l’héritage paternel car notre mère, elle, est remarquablement stable. elle possède cette force intérieure incroyable née de l’amour que lui ont témoigné ses proches qui tentaient, peut-être, de compenser ce père jamais revenu de la nuit et du brouillard et, aussi, de sa foi. Notre mère est joie et résilience incarnées.

Notre père était sujet à des variations d’humeur assez fortes. Il ressemblait au ciel breton au-dessus de la mer d’Iroise. Notre grand-mère paternelle qui est morte trop jeune, un mois avant que nos parents se marient, aspirait à ce que ses deux fils se réalisent loin de la Bretagne: une terre pour elle douloureuse. Mais, ses deux fils, même s’ils ne l’exprimaient pas de la même manière, sont toujours demeurés attachés à cette terre sauvage, granitique et tellurique.

Notre père était sujet à des variations d’humeur assez fortes. Il ressemblait au ciel breton au-dessus de la mer d’Iroise. Notre grand-mère paternelle qui est morte trop jeune, un mois avant que nos parents se marient, aspirait à ce que ses deux fils se réalisent loin de la Bretagne: une terre pour elle douloureuse. Mais, ses deux fils, même s’ils ne l’exprimaient pas de la même manière, sont toujours demeurés attachés à cette terre sauvage, granitique et tellurique.

Quand je relis ses lettres et ses cartes adressées depuis des capitales européennes ou africaines, je mesure toute la finesse de sa pensée, sa profondeur, sa délicatesse, son humour et l’amour qu’il nous portait à notre mère, ma soeur et à moi. Notre père était un conteur né, quand notre mère aurait été un grand magistrat comme son grand-père paternel. Un conteur ne cherche pas la vérité. Il cherche à embarquer son auditoire dans une aventure, le faire rêver, le transporter par-delà les mers, les océans, les chaînes de montagne et les époques. Les personnages du quotidien deviennent des personnages de roman. Un conteur peut partir d’un élément réel ou d’un personnage existant mais, ensuite, il donne libre cours à son imaginaire.

Quand je relis ses lettres et ses cartes adressées depuis des capitales européennes ou africaines, je mesure toute la finesse de sa pensée, sa profondeur, sa délicatesse, son humour et l’amour qu’il nous portait à notre mère, ma soeur et à moi. Notre père était un conteur né, quand notre mère aurait été un grand magistrat comme son grand-père paternel. Un conteur ne cherche pas la vérité. Il cherche à embarquer son auditoire dans une aventure, le faire rêver, le transporter par-delà les mers, les océans, les chaînes de montagne et les époques. Les personnages du quotidien deviennent des personnages de roman. Un conteur peut partir d’un élément réel ou d’un personnage existant mais, ensuite, il donne libre cours à son imaginaire.

J’aimais que notre père mette tous nos amis à l’aise, ait le tutoiement facile, soit capable de résoudre des problèmes épineux, sache consoler les gens dans la peine, trouve le mot juste, le geste réconfortant, puisse faire un discours en allemand devant des ministres comme le show dans le restaurant où, étudiante, j’avais mes habitudes, assiste à un de mes cours de DEA parce que j’étais malade, nous fasse à ma soeur et à moi des tartes au chocolat pour nos anniversaires, prépare la bûche de Noël dans laquelle nous plantions une dizaine de sujets tous plus kitsch, pleure avec nous en regardant un film de Fellini ou de Comencini, fasse rire les vendeurs et leurs clients au marché et relativise nos petits soucis. Ainsi, quand nous avions mal quelque part, il proposait tout de suite l’amputation.

J’aimais que notre père mette tous nos amis à l’aise, ait le tutoiement facile, soit capable de résoudre des problèmes épineux, sache consoler les gens dans la peine, trouve le mot juste, le geste réconfortant, puisse faire un discours en allemand devant des ministres comme le show dans le restaurant où, étudiante, j’avais mes habitudes, assiste à un de mes cours de DEA parce que j’étais malade, nous fasse à ma soeur et à moi des tartes au chocolat pour nos anniversaires, prépare la bûche de Noël dans laquelle nous plantions une dizaine de sujets tous plus kitsch, pleure avec nous en regardant un film de Fellini ou de Comencini, fasse rire les vendeurs et leurs clients au marché et relativise nos petits soucis. Ainsi, quand nous avions mal quelque part, il proposait tout de suite l’amputation.

Je n’aimais pas quand ses yeux viraient du bleu-gris au noir comme le ciel au-dessus de l’île de Sein quand la tempête fait rage. Je n’aimais pas qu’il ne soit pas capable de nous complimenter quand nous avions de bonnes notes, prenne la mouche et claque avec violence toutes les portes de la maison, disparaisse le jour de ma communion, gâche nos fêtes de Noël, jette tout le contenu d’un plat à la poubelle parce que nous avions fait une remarque, arrive en retard à l’un de nos rendez-vous, pire, me fasse faux-bond sans me prévenir et, qu’à intervalle régulier, il vienne s’assoir sur le bord de mon lit pour me dire : »Maman et moi nous nous aimons mais nous allons nous séparer. » Il n’aurait jamais pu vivre sans elle. L’inverse n’était pas vrai même si notre mère pouvait le croire. Sa femme n’était pas seulement sa meilleure alliée dans son métier mais aussi celle qui lui permettait de conserver un cap dans le monde réel et ne pas se diluer dans le rêve.

Je n’aimais pas quand ses yeux viraient du bleu-gris au noir comme le ciel au-dessus de l’île de Sein quand la tempête fait rage. Je n’aimais pas qu’il ne soit pas capable de nous complimenter quand nous avions de bonnes notes, prenne la mouche et claque avec violence toutes les portes de la maison, disparaisse le jour de ma communion, gâche nos fêtes de Noël, jette tout le contenu d’un plat à la poubelle parce que nous avions fait une remarque, arrive en retard à l’un de nos rendez-vous, pire, me fasse faux-bond sans me prévenir et, qu’à intervalle régulier, il vienne s’assoir sur le bord de mon lit pour me dire : »Maman et moi nous nous aimons mais nous allons nous séparer. » Il n’aurait jamais pu vivre sans elle. L’inverse n’était pas vrai même si notre mère pouvait le croire. Sa femme n’était pas seulement sa meilleure alliée dans son métier mais aussi celle qui lui permettait de conserver un cap dans le monde réel et ne pas se diluer dans le rêve.

Notre père était un homme hors norme. Ses filles sont hors cadre. Ses six petits-enfants sont en chemin. Quel genre de grand-père aurait-il été? C’est une question que je me pose souvent.

Notre père était un homme hors norme. Ses filles sont hors cadre. Ses six petits-enfants sont en chemin. Quel genre de grand-père aurait-il été? C’est une question que je me pose souvent.

Retour au présent. 2 mai 2023. Les enfants ont retrouvé le lycée. Le lilas et la glycine s’unissent dans le jardin. Le vieux rosier n’est pas mort. Bientôt, je pourrai respirer l’odeur si merveilleuse de ses fleurs aux pétales soyeux comme du velours. J’entends les voix des enfants qui viennent de rentrer et goûtent. Dans une semaine, j’aurai le coeur lourd et Fantôme ne sera pas là pour le ressentir et m’offrir son regard tendre pour y puiser du réconfort. Ce qui me vient spontanément quand je pense à toi: un chemin creux bordé de cerisiers, une vieille longère repliée sur des souvenirs, la généalogie, l’insomnie, Maupassant, Loti, les grandes reines anglaises du crime, Le masque et la Plume, L’oreille en coin, Le Canard Enchainé, la politique tant nationale qu’internationale, l’histoire, le marché, la cuisine, la pudeur, l’humour, la sensibilité, l’empathie, la peur de vieillir. Dans un peu plus de trois ans, j’aurai l’âge que tu avais quand tu es mort. Etrange sensation.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner