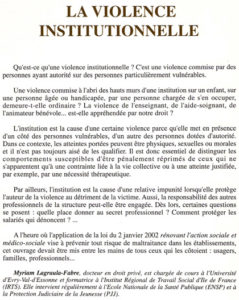

Quand j’étais Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit privé à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, j’avais, dans l’équipe que je dirigeais, une amie merveilleuse, Myriam. Myriam, ainée d’une fratrie de cinq enfants, avait grandi dans une famille de travailleurs sociaux, grands chrétiens de gauche. Tous les siens étaient très engagés et très insoumis. Son mari, Hervé, était éducateur, puis directeur d’un centre de détention pour mineurs. J’ai passé avec eux des moments merveilleux. Myriam avait un coeur immense, un grand sourire chaleureux. Elle était entière, vraie, vivante et remarquable cuisinière. Myriam souffrait (comme tous les étudiants en thèse) le martyre dans ses recherches portant sur « la violence institutionnelle: une violence commise sur des personnes vulnérables par des personnes ayant autorité ». Son directeur de thèse était à Lyon. Elle ne la voyait jamais. Elle était seule mais pouvait compter sur le soutien indéfectible d’un mari qui l’a aidée et portée à bout de bras quand elle voulait tout envoyer promener. A « notre » époque, le temps des recherches en thèse de droit n’était pas enfermé dans une durée de six ans maximale. En moyenne, nous consacrions huit ans et demi de nos vies à ce travail titanesque. Le jour de la soutenance, les membres du jury dont vous veniez de traverser le rideau des fourches caudines vous disaient, avec un petit sourire cruel » ce travail n’est rien. Tout reste à faire! ».

Quand j’étais Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit privé à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, j’avais, dans l’équipe que je dirigeais, une amie merveilleuse, Myriam. Myriam, ainée d’une fratrie de cinq enfants, avait grandi dans une famille de travailleurs sociaux, grands chrétiens de gauche. Tous les siens étaient très engagés et très insoumis. Son mari, Hervé, était éducateur, puis directeur d’un centre de détention pour mineurs. J’ai passé avec eux des moments merveilleux. Myriam avait un coeur immense, un grand sourire chaleureux. Elle était entière, vraie, vivante et remarquable cuisinière. Myriam souffrait (comme tous les étudiants en thèse) le martyre dans ses recherches portant sur « la violence institutionnelle: une violence commise sur des personnes vulnérables par des personnes ayant autorité ». Son directeur de thèse était à Lyon. Elle ne la voyait jamais. Elle était seule mais pouvait compter sur le soutien indéfectible d’un mari qui l’a aidée et portée à bout de bras quand elle voulait tout envoyer promener. A « notre » époque, le temps des recherches en thèse de droit n’était pas enfermé dans une durée de six ans maximale. En moyenne, nous consacrions huit ans et demi de nos vies à ce travail titanesque. Le jour de la soutenance, les membres du jury dont vous veniez de traverser le rideau des fourches caudines vous disaient, avec un petit sourire cruel » ce travail n’est rien. Tout reste à faire! ».

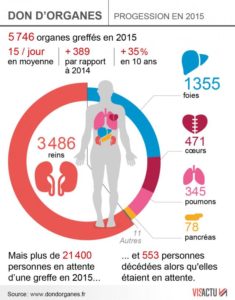

Quand Myriam me parlait de maltraitance tant morale que physique sur des enfants, des prisonniers, des personnes âgées, des handicapés, je lui parlais des conditions entourant le don des éléments et des produits du corps humain. Elle était plongée dans la violence. Avec ce terrible consentement présumé qui fait de toute personne un donneur en puissance depuis 1976, je ne l’étais pas moins. Ce que je découvrais du « marché » des organes, des tissus, des cellules, des embryons était effrayant. Quand notre père s’est éteint dans le service de réanimation du Kremlin-Bicêtre, j’ai croisé un médecin préleveur que j’avais rencontré pendant mes recherches. Je savais la raison de sa présence. Il venait faire son marché. Il était en attente de reins pour des malades. Une meilleure vie pour les uns était suspendue à la mort pour les autres. Les reins de notre père étaient trop abimés pour qu’ils puissent être donnés à un malade. Notre père avait toujours milité pour le don d’organes mais un don consenti de son vivant, pas un « don » arraché après la mort.

Quand Myriam me parlait de maltraitance tant morale que physique sur des enfants, des prisonniers, des personnes âgées, des handicapés, je lui parlais des conditions entourant le don des éléments et des produits du corps humain. Elle était plongée dans la violence. Avec ce terrible consentement présumé qui fait de toute personne un donneur en puissance depuis 1976, je ne l’étais pas moins. Ce que je découvrais du « marché » des organes, des tissus, des cellules, des embryons était effrayant. Quand notre père s’est éteint dans le service de réanimation du Kremlin-Bicêtre, j’ai croisé un médecin préleveur que j’avais rencontré pendant mes recherches. Je savais la raison de sa présence. Il venait faire son marché. Il était en attente de reins pour des malades. Une meilleure vie pour les uns était suspendue à la mort pour les autres. Les reins de notre père étaient trop abimés pour qu’ils puissent être donnés à un malade. Notre père avait toujours milité pour le don d’organes mais un don consenti de son vivant, pas un « don » arraché après la mort.

Myriam a soutenu sa thèse à Lyon. Elle était enceinte de plus de sept mois de sa première petite fille. J’ai admiré son calme, sa maîtrise devant ce directeur, ce grand professeur spécialiste du droit de la famille, qui n’avait absolument rien fait pour l’aider. Myriam aurait dû décrocher un poste de maître de conférences, même si les thèses axées sur le droit pénal étaient moins bien prisées que les thèses en droit privé ou en droit public. Mais, il fallait que Myriam s’oblige à rédiger et à publier des articles sur des sujets plus orthodoxes. Elle ne l’a pas fait. Myriam n’était pas « politique ». Elle restait une insoumise qui avait déjà dû avaler trop de couleuvres! Myriam est devenue formatrice à l’institut régional des travailleurs sociaux de l’île de France. Elle intervient aussi régulièrement à l’ENSP et à la PJJ. Les années passant, les enfants naissant, nous nous sommes perdues de vue. Comme je le regrette, je pense l’appeler et voir si nous pouvons renouer le fil d’une amitié qui fut vraiment solide.

Myriam a soutenu sa thèse à Lyon. Elle était enceinte de plus de sept mois de sa première petite fille. J’ai admiré son calme, sa maîtrise devant ce directeur, ce grand professeur spécialiste du droit de la famille, qui n’avait absolument rien fait pour l’aider. Myriam aurait dû décrocher un poste de maître de conférences, même si les thèses axées sur le droit pénal étaient moins bien prisées que les thèses en droit privé ou en droit public. Mais, il fallait que Myriam s’oblige à rédiger et à publier des articles sur des sujets plus orthodoxes. Elle ne l’a pas fait. Myriam n’était pas « politique ». Elle restait une insoumise qui avait déjà dû avaler trop de couleuvres! Myriam est devenue formatrice à l’institut régional des travailleurs sociaux de l’île de France. Elle intervient aussi régulièrement à l’ENSP et à la PJJ. Les années passant, les enfants naissant, nous nous sommes perdues de vue. Comme je le regrette, je pense l’appeler et voir si nous pouvons renouer le fil d’une amitié qui fut vraiment solide.

J’ai vécu la violence au quotidien une année durant alors que j’étais juriste bénévole au sein de l’association « Enfance et partage ». Les bureaux étaient situés dans le onzième arrondissement, rue des Bleuets, non loin de la rue Victor Gelez où j’aurais ma dernière adresse à Paris. Tous les matins, j’écoutais les appels de personnes dénonçant des comportements dangereux sur des enfants ou alors je rappelais les avocats travaillant en lien avec l’association, des assistantes sociales ou des juges pour enfants. J’étais épouvantée par une triste réalité: la mise en oeuvre d’une protection juridique n’est possible qu’après constat de violences subies. Sur le terrain, les travailleurs sociaux sont débordés par l’ampleur de la tâche et très peu soutenus par un Etat désargenté. J’entendais des femmes en larmes me raconter les violences subies au quotidien par des hommes. Ces femmes acceptaient les violences. Elles avaient trop souvent déjà à leur actif un passé d’enfant violenté. Quant aux hommes si maltraitants, ils avaient eux aussi redouté et enduré les coups d’un parent violent. L’alcool et une forme de précarité sociale accompagnaient souvent cette violence banalisée. Mais, on aurait tort de penser que les violences tant physiques que morales ne se pratiquent pas dans les « beaux quartiers ». Cette violence-là est encore pire car elle n’est quasiment jamais exprimée. C’est l’omerta qui prime! Les femmes avec lesquelles je nouais des liens privilégiés réussissaient parfois à sortir de cet enfer quand leur conjoint s’en prenaient aux enfants. Elles puisaient dans leur amour de mère la force de partir pour mettre leurs enfants à l’abri. Mais quand on est sans travail, sans argent, parfois, sans soutien familial et qu’avec les années, l’image que l’on a de soi s’est terriblement dégradée, il est si difficile de croire encore en un avenir meilleur.

J’ai vécu la violence au quotidien une année durant alors que j’étais juriste bénévole au sein de l’association « Enfance et partage ». Les bureaux étaient situés dans le onzième arrondissement, rue des Bleuets, non loin de la rue Victor Gelez où j’aurais ma dernière adresse à Paris. Tous les matins, j’écoutais les appels de personnes dénonçant des comportements dangereux sur des enfants ou alors je rappelais les avocats travaillant en lien avec l’association, des assistantes sociales ou des juges pour enfants. J’étais épouvantée par une triste réalité: la mise en oeuvre d’une protection juridique n’est possible qu’après constat de violences subies. Sur le terrain, les travailleurs sociaux sont débordés par l’ampleur de la tâche et très peu soutenus par un Etat désargenté. J’entendais des femmes en larmes me raconter les violences subies au quotidien par des hommes. Ces femmes acceptaient les violences. Elles avaient trop souvent déjà à leur actif un passé d’enfant violenté. Quant aux hommes si maltraitants, ils avaient eux aussi redouté et enduré les coups d’un parent violent. L’alcool et une forme de précarité sociale accompagnaient souvent cette violence banalisée. Mais, on aurait tort de penser que les violences tant physiques que morales ne se pratiquent pas dans les « beaux quartiers ». Cette violence-là est encore pire car elle n’est quasiment jamais exprimée. C’est l’omerta qui prime! Les femmes avec lesquelles je nouais des liens privilégiés réussissaient parfois à sortir de cet enfer quand leur conjoint s’en prenaient aux enfants. Elles puisaient dans leur amour de mère la force de partir pour mettre leurs enfants à l’abri. Mais quand on est sans travail, sans argent, parfois, sans soutien familial et qu’avec les années, l’image que l’on a de soi s’est terriblement dégradée, il est si difficile de croire encore en un avenir meilleur.

Je me rappelle que notre ami, Marc, notre ancien médecin de campagne, m’avait raconté comment la femme de l’un de ses confrères, battue depuis de longues années, ne parvenait pas à obtenir d’un médecin de la région un certificat constatant les coups et les blessures que lui infligeait son mari. Finalement, c’est Marc qui l’avait fait. C’était un homme libre qui ne pratiquait pas le corporatisme.

Je me rappelle que notre ami, Marc, notre ancien médecin de campagne, m’avait raconté comment la femme de l’un de ses confrères, battue depuis de longues années, ne parvenait pas à obtenir d’un médecin de la région un certificat constatant les coups et les blessures que lui infligeait son mari. Finalement, c’est Marc qui l’avait fait. C’était un homme libre qui ne pratiquait pas le corporatisme.

Depuis que j’exerce mon métier de thérapeute, les murs de mon cabinet ont accueilli tant de récits de violences: violences physiques, violences psychologiques, abus sexuels, violences sur les enfants, violences conjugales. La sonnette retentit. Je vais ouvrir la porte, Fantôme sur mes talons. Je sers la main d’un homme ou d’une femme. Fantôme, lui, respire le nouveau venu. Je lui fais traverser l’entrée, la cuisine, monter l’escalier, pénétrer dans mon cabinet par une petite porte qui évoque « Alice au pays des merveilles » et là, cet être s’installe le plus confortablement possible dans le canapé avec un gros coussin dans le dos ou dans un fauteuil au dossier enveloppant. Le temps suspend son vol. Cet homme ou cette femme a tout l’espace nécessaire pour se raconter et, en une séance, remonter jusqu’à l’enfance et jusqu’aux branches hautes du chêne généalogique. Le temps est indispensable à l’instauration d’un rapport de confiance. Le temps permet à celle ou à celui qu’on a toujours bousculé, précipité, qu’on n’a jamais écouté, auquel on disait de se taire, de faire moins de bruit, de prendre moins de place, d’avoir enfin tout l’espace, toute l’écoute. Au début, on peut parler de tout, de rien, de la pluie si on est breton, de la chaleur si on est provençal, de l’automne qui avance, de la rentrée des enfants et tout doucement on en arrive à évoquer des choses personnelles, à toucher l’intime qui se défendait sous une armure de phrases convenues, les phrases que les êtres en société attendent les uns des autres.

Depuis que j’exerce mon métier de thérapeute, les murs de mon cabinet ont accueilli tant de récits de violences: violences physiques, violences psychologiques, abus sexuels, violences sur les enfants, violences conjugales. La sonnette retentit. Je vais ouvrir la porte, Fantôme sur mes talons. Je sers la main d’un homme ou d’une femme. Fantôme, lui, respire le nouveau venu. Je lui fais traverser l’entrée, la cuisine, monter l’escalier, pénétrer dans mon cabinet par une petite porte qui évoque « Alice au pays des merveilles » et là, cet être s’installe le plus confortablement possible dans le canapé avec un gros coussin dans le dos ou dans un fauteuil au dossier enveloppant. Le temps suspend son vol. Cet homme ou cette femme a tout l’espace nécessaire pour se raconter et, en une séance, remonter jusqu’à l’enfance et jusqu’aux branches hautes du chêne généalogique. Le temps est indispensable à l’instauration d’un rapport de confiance. Le temps permet à celle ou à celui qu’on a toujours bousculé, précipité, qu’on n’a jamais écouté, auquel on disait de se taire, de faire moins de bruit, de prendre moins de place, d’avoir enfin tout l’espace, toute l’écoute. Au début, on peut parler de tout, de rien, de la pluie si on est breton, de la chaleur si on est provençal, de l’automne qui avance, de la rentrée des enfants et tout doucement on en arrive à évoquer des choses personnelles, à toucher l’intime qui se défendait sous une armure de phrases convenues, les phrases que les êtres en société attendent les uns des autres.

Si, cette semaine, je consacre ma chronique à la violence, c’est que la violence augmente. Les enfants et les femmes sont des victimes faciles mais les hommes, aussi, absorbent beaucoup de violence. Les hommes et les femmes entretiennent des rapports de force. Parce que les hommes sont sensés être nés avec la force physique, ils ont toujours entendu soumettre les femmes à leur autorité. La soumission était le prix à payer dans des sociétés très violentes pour être protégées par les hommes de la lignée, du clan, du village. Les femmes et les enfants ont toujours été les victimes collatérales des guerres. L’histoire est pleine de ces razzia, de ces mises à sac pendant lesquelles les femmes étaient systématiquement violées, les enfants tués et les maisons brûlées. L’emporter sur son adversaire, c’était aussi lui prendre le ventre de sa femme.

Si, cette semaine, je consacre ma chronique à la violence, c’est que la violence augmente. Les enfants et les femmes sont des victimes faciles mais les hommes, aussi, absorbent beaucoup de violence. Les hommes et les femmes entretiennent des rapports de force. Parce que les hommes sont sensés être nés avec la force physique, ils ont toujours entendu soumettre les femmes à leur autorité. La soumission était le prix à payer dans des sociétés très violentes pour être protégées par les hommes de la lignée, du clan, du village. Les femmes et les enfants ont toujours été les victimes collatérales des guerres. L’histoire est pleine de ces razzia, de ces mises à sac pendant lesquelles les femmes étaient systématiquement violées, les enfants tués et les maisons brûlées. L’emporter sur son adversaire, c’était aussi lui prendre le ventre de sa femme.

Le viol est une véritable arme de guerre dont on a vu les ravages dans le Berlin après l’arrivée de l’armée russe, au Vietnam, au Rwanda, en Serbie, au Kosovo, sur toutes les femmes yézidies par les hommes de l’Etat islamique, sur les Africaines retenues dans des camps en Libye par des passeuses qui les prostituent. Le drame de ces viols qui sont souvent collectifs, répétés, c’est que des enfants viennent au monde. Des enfants qui sont pour leur mère le rappel quotidien de souffrances indicibles. Combien de femmes peuvent-elles réussir à aimer des enfants nés dans des conditions pareilles? Au Rwanda, un travail remarquable a été mené pour aider ces mères et leurs enfants à trouver le chemin d’un lien affectif.

Le viol est une véritable arme de guerre dont on a vu les ravages dans le Berlin après l’arrivée de l’armée russe, au Vietnam, au Rwanda, en Serbie, au Kosovo, sur toutes les femmes yézidies par les hommes de l’Etat islamique, sur les Africaines retenues dans des camps en Libye par des passeuses qui les prostituent. Le drame de ces viols qui sont souvent collectifs, répétés, c’est que des enfants viennent au monde. Des enfants qui sont pour leur mère le rappel quotidien de souffrances indicibles. Combien de femmes peuvent-elles réussir à aimer des enfants nés dans des conditions pareilles? Au Rwanda, un travail remarquable a été mené pour aider ces mères et leurs enfants à trouver le chemin d’un lien affectif.

Le viol est un crime épouvantable dont il est très difficile de guérir. La guérison est d’autant plus difficile que la victime se sent souillée et que cette « tache » semble avoir des répercussions sur toute la famille. J’ai entendu des patientes me raconter que leurs parents avaient préféré taire les abus sexuels qu’elles avaient subis plutôt que de faire exploser la famille. D’autres m’ont dit qu’elles avaient été culpabilisées pour le viol subi. Une autre, encore, m’a raconté comment son gynécologue auquel elle expliquait avoir été violée par son cousin de quinze ans quand elle en avait cinq lui avait dit qu’inconsciemment elle avait dû ressentir du plaisir…

Le viol est un crime épouvantable dont il est très difficile de guérir. La guérison est d’autant plus difficile que la victime se sent souillée et que cette « tache » semble avoir des répercussions sur toute la famille. J’ai entendu des patientes me raconter que leurs parents avaient préféré taire les abus sexuels qu’elles avaient subis plutôt que de faire exploser la famille. D’autres m’ont dit qu’elles avaient été culpabilisées pour le viol subi. Une autre, encore, m’a raconté comment son gynécologue auquel elle expliquait avoir été violée par son cousin de quinze ans quand elle en avait cinq lui avait dit qu’inconsciemment elle avait dû ressentir du plaisir…

La semaine dernière, je me suis infligée la vision de ce téléfilm remarquable « le viol ». Il racontait le calvaire vécu par un couple de jeunes filles belges homosexuelles. Ces deux jeunes filles avaient été maltraitées et violées cinq heures durant par trois hommes dans une calanque près de Marseille où elles avaient déplié leur petite tente pour la nuit. Le fait qu’elles aient fait part à leurs trois bourreaux de leur relation homosexuelle avait certainement démultiplié le sadisme de ces hommes qui nieront jusqu’au bout les avoir martyrisées. Tandis que le charmant Maître Collard défendait les trois prévenus devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence (les deux victimes s’étaient battues pour que le procès ait lieu devant une cour d’assises) c’est Maître Gisèle Halimi qui représentait les deux jeunes femmes. Au viol s’étaient ajoutées d’autres violences: la violence psychologique exercée par la femme juge d’instruction qui avaient recueilli leurs témoignages, la violence de l’examen gynécologique mené par un chef de service flanqué de ses trois internes, la violence du milieu professionnel et les violences verbales lors du procès.

La semaine dernière, je me suis infligée la vision de ce téléfilm remarquable « le viol ». Il racontait le calvaire vécu par un couple de jeunes filles belges homosexuelles. Ces deux jeunes filles avaient été maltraitées et violées cinq heures durant par trois hommes dans une calanque près de Marseille où elles avaient déplié leur petite tente pour la nuit. Le fait qu’elles aient fait part à leurs trois bourreaux de leur relation homosexuelle avait certainement démultiplié le sadisme de ces hommes qui nieront jusqu’au bout les avoir martyrisées. Tandis que le charmant Maître Collard défendait les trois prévenus devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence (les deux victimes s’étaient battues pour que le procès ait lieu devant une cour d’assises) c’est Maître Gisèle Halimi qui représentait les deux jeunes femmes. Au viol s’étaient ajoutées d’autres violences: la violence psychologique exercée par la femme juge d’instruction qui avaient recueilli leurs témoignages, la violence de l’examen gynécologique mené par un chef de service flanqué de ses trois internes, la violence du milieu professionnel et les violences verbales lors du procès.

A l’issue d’un procès très tendu, un prévenu avait été condamné à six ans de prison ferme et les deux autres à quatre ans. Ce procès ultra médiatisé aboutira à ce qu’en 1980, le viol devienne un crime puni d’une peine d’emprisonnement de quinze ans. Jusqu’à cette réforme de notre Code pénal, le viol était un délit. En 2010, en France, on estimait à 75000 le nombre de viols perpétrés tous les ans. Seulement dix pour cent des femmes portent plainte. Depuis cet été, en Tunisie, en Jordanie et au Liban, les violeurs qui épousent leur victime pour « laver l’honneur de la famille » ne sont plus protégés par la loi. Pour une famille, avoir une fille violée, est une atteinte à l’honneur. Ce n’est pas la famille du violeur qui est salie mais celle de la fille violée! Au Maroc, c’est une loi de 2014 qui a abrogé le Code pénal pour que cesse la protection des violeurs épousant leur victime.

A l’issue d’un procès très tendu, un prévenu avait été condamné à six ans de prison ferme et les deux autres à quatre ans. Ce procès ultra médiatisé aboutira à ce qu’en 1980, le viol devienne un crime puni d’une peine d’emprisonnement de quinze ans. Jusqu’à cette réforme de notre Code pénal, le viol était un délit. En 2010, en France, on estimait à 75000 le nombre de viols perpétrés tous les ans. Seulement dix pour cent des femmes portent plainte. Depuis cet été, en Tunisie, en Jordanie et au Liban, les violeurs qui épousent leur victime pour « laver l’honneur de la famille » ne sont plus protégés par la loi. Pour une famille, avoir une fille violée, est une atteinte à l’honneur. Ce n’est pas la famille du violeur qui est salie mais celle de la fille violée! Au Maroc, c’est une loi de 2014 qui a abrogé le Code pénal pour que cesse la protection des violeurs épousant leur victime.

Dans presque tous les pays du monde persiste cette idée qu’une femme qui a été violée l’a bien cherchée. Elle était habillée de manière provocante. Elle était maquillée. Elle dansait dans une boite de nuit. Porter plainte dans un commissariat de police où ne travaillent que des hommes peut s’avérer une violence terrible. Dans les pays où la sexualité entre les hommes et les femmes n’est pas possible avant le mariage, où les interdits sont plus nombreux que les libertés et où le statut de la femme est fragile, les abus sexuels sont nombreux. Dans les pays européens, les violences sexuelles sont désormais beaucoup liées à la façon dont la jeunesse fait son éducation sexuelle. Un site comme « Youporn » qui diffuse des vidéos pornographiques montrant une femme soumise au désir violent de l’homme est terrible pour les consciences. On a souvent parlé de ces jeunes filles qui démarrent leur vie sexuelle dans des garages souterrains par un viol collectif dont elles ne diront rien.

Dans presque tous les pays du monde persiste cette idée qu’une femme qui a été violée l’a bien cherchée. Elle était habillée de manière provocante. Elle était maquillée. Elle dansait dans une boite de nuit. Porter plainte dans un commissariat de police où ne travaillent que des hommes peut s’avérer une violence terrible. Dans les pays où la sexualité entre les hommes et les femmes n’est pas possible avant le mariage, où les interdits sont plus nombreux que les libertés et où le statut de la femme est fragile, les abus sexuels sont nombreux. Dans les pays européens, les violences sexuelles sont désormais beaucoup liées à la façon dont la jeunesse fait son éducation sexuelle. Un site comme « Youporn » qui diffuse des vidéos pornographiques montrant une femme soumise au désir violent de l’homme est terrible pour les consciences. On a souvent parlé de ces jeunes filles qui démarrent leur vie sexuelle dans des garages souterrains par un viol collectif dont elles ne diront rien.

Dans des pays dits « modernes », après plusieurs décennies de lutte pour que les femmes puissent bénéficier de droits identiques à ceux des hommes, on peut s’étonner de ce qu’il y ait toujours autant de violences faites aux femmes. La recherche d’une égalité entre les sexes ne viendrait-elle pas favoriser une forme de violence chez les hommes? Les hommes n’en veulent-ils pas aux femmes d’occuper les mêmes postes qu’eux, voire de les diriger? Les hommes ne prennent-ils pas ombrage de ce que les femmes réussissent si bien les concours de la fonction publique qu’on en vient à leur réserver des places? Les hommes ne se sentent-ils pas menacer dans leur identité?

Dans des pays dits « modernes », après plusieurs décennies de lutte pour que les femmes puissent bénéficier de droits identiques à ceux des hommes, on peut s’étonner de ce qu’il y ait toujours autant de violences faites aux femmes. La recherche d’une égalité entre les sexes ne viendrait-elle pas favoriser une forme de violence chez les hommes? Les hommes n’en veulent-ils pas aux femmes d’occuper les mêmes postes qu’eux, voire de les diriger? Les hommes ne prennent-ils pas ombrage de ce que les femmes réussissent si bien les concours de la fonction publique qu’on en vient à leur réserver des places? Les hommes ne se sentent-ils pas menacer dans leur identité?

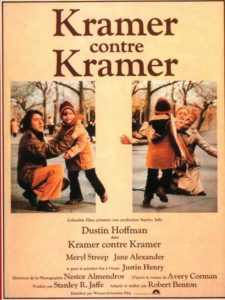

Depuis que je suis adolescente, des amis moquent gentiment ma nature féministe. Dans mon cabinet, avec mes patientes, nous rions des travers de nos hommes, de leurs difficultés à mener plusieurs taches de front, leur tendance assez naturelle à se laisser couler dans une forme de facilité, à manquer d’énergie pour organiser des sorties, des week-ends, des voyages. Nous nous moquons de nous-mêmes, de notre besoin plus ou moins conscient de maîtriser les choses, de notre peur de laisser faire nos hommes, de notre sens critique, de nos attentes. Dans mon cabinet, je plaide pour l’harmonie dans les couples. Tant que cela est possible, tant qu’il reste de l’amour, je mets tout en oeuvre pour que les couples aillent de l’avant, reprennent leur souffle et que chacun puisse s’épanouir sans rogner trop sur sa propre liberté.

Depuis que je suis adolescente, des amis moquent gentiment ma nature féministe. Dans mon cabinet, avec mes patientes, nous rions des travers de nos hommes, de leurs difficultés à mener plusieurs taches de front, leur tendance assez naturelle à se laisser couler dans une forme de facilité, à manquer d’énergie pour organiser des sorties, des week-ends, des voyages. Nous nous moquons de nous-mêmes, de notre besoin plus ou moins conscient de maîtriser les choses, de notre peur de laisser faire nos hommes, de notre sens critique, de nos attentes. Dans mon cabinet, je plaide pour l’harmonie dans les couples. Tant que cela est possible, tant qu’il reste de l’amour, je mets tout en oeuvre pour que les couples aillent de l’avant, reprennent leur souffle et que chacun puisse s’épanouir sans rogner trop sur sa propre liberté.

Bien sûr, quand il y a de la violence, que les enfants sont en souffrance, que le conjoint (homme ou femme) refuse de faire un retour sur lui-même, le plus souvent car il a peur, que les limites de ce qui est supportable ont été franchies depuis longtemps et que le conjoint entraîne dans son naufrage tous les siens, alors j’aide mon patient à trouver en lui la force, l’énergie de trouver des solutions pour partir et ne pas mourir. Le renoncement à son propre bonheur quand il est possible, même si, souvent, il malmène un confort de vie strictement matériel, est une mort.

Bien sûr, quand il y a de la violence, que les enfants sont en souffrance, que le conjoint (homme ou femme) refuse de faire un retour sur lui-même, le plus souvent car il a peur, que les limites de ce qui est supportable ont été franchies depuis longtemps et que le conjoint entraîne dans son naufrage tous les siens, alors j’aide mon patient à trouver en lui la force, l’énergie de trouver des solutions pour partir et ne pas mourir. Le renoncement à son propre bonheur quand il est possible, même si, souvent, il malmène un confort de vie strictement matériel, est une mort.

En tant que mère de deux filles et d’un fils, je me sens le devoir de les protéger. Je me dois de mettre en garde mes filles sans créer de l’angoisse. Je me dois d’apprendre à mon fils à voir dans la femme son égal et à la respecter dans son désir. A mes trois enfants, je tente de transmettre l’impératif moral kantien consistant à toujours traiter l’autre comme une fin et jamais comme un moyen. Depuis que je suis enfant, j’ai les rapports de force en horreur. Cette détestation du rapport de force m’aura valu quelques problèmes à l’école avec des professeurs quand elle était perçue comme une insolence. C’est ainsi que je refusais toujours de baisser les yeux…comme notre grand-mère maternelle avant moi! Baisser les yeux, c’était accepter de se soumettre à une autorité que je ne reconnaissais pas. Je n’ai jamais cherché à soumettre l’autre à mon désir, à mon caprice, à ma lubie, à ma façon de penser. Chercher à emmener l’autre là où il ne veut pas aller, c’est un manque de respect terrible! C’est le début de la violence!

En tant que mère de deux filles et d’un fils, je me sens le devoir de les protéger. Je me dois de mettre en garde mes filles sans créer de l’angoisse. Je me dois d’apprendre à mon fils à voir dans la femme son égal et à la respecter dans son désir. A mes trois enfants, je tente de transmettre l’impératif moral kantien consistant à toujours traiter l’autre comme une fin et jamais comme un moyen. Depuis que je suis enfant, j’ai les rapports de force en horreur. Cette détestation du rapport de force m’aura valu quelques problèmes à l’école avec des professeurs quand elle était perçue comme une insolence. C’est ainsi que je refusais toujours de baisser les yeux…comme notre grand-mère maternelle avant moi! Baisser les yeux, c’était accepter de se soumettre à une autorité que je ne reconnaissais pas. Je n’ai jamais cherché à soumettre l’autre à mon désir, à mon caprice, à ma lubie, à ma façon de penser. Chercher à emmener l’autre là où il ne veut pas aller, c’est un manque de respect terrible! C’est le début de la violence!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner