Stéphane et moi sommes sur les rotules mais la promesse est honorée: Céleste a enfin sa chambre pour elle toute seule à la veille de ses quatorze ans et, dans sa nouvelle chambre créée à l’étage, Louis a pu installer tous ses petits grigris. Les travaux ont commencé voici quinze jours et je ne serais pas surprise que nous ayons monté au moins cent fois les marches de l’escalier chargés de plaques, de panneaux de laine de roche, de rails, de peinture, d’outils, de meubles, de vêtements et d’appareils ménagers. Ces travaux ont été l’occasion de trier vêtements et jouets. Toute la grande famille d’araignées qui a élu domicile sur les hautes poutres de la charpente n’a pas beaucoup apprécié tout ce remue-ménage! Après douze ans dans la maison, il faudrait pouvoir pousser les murs mais, malheureusement, ce n’est pas possible et mon âme de conservateur de musée ou d’archiviste n’est pas pour arranger les choses! Espérons que je ne souffrirai jamais du syndrome de Diogène. Heureusement, Stéphane qui a hérité de son père une capacité à procéder à des rangements par le vide terriblement anxiogènes pour moi ne me laisserait pas sombrer dans une telle maladie!

Stéphane et moi sommes sur les rotules mais la promesse est honorée: Céleste a enfin sa chambre pour elle toute seule à la veille de ses quatorze ans et, dans sa nouvelle chambre créée à l’étage, Louis a pu installer tous ses petits grigris. Les travaux ont commencé voici quinze jours et je ne serais pas surprise que nous ayons monté au moins cent fois les marches de l’escalier chargés de plaques, de panneaux de laine de roche, de rails, de peinture, d’outils, de meubles, de vêtements et d’appareils ménagers. Ces travaux ont été l’occasion de trier vêtements et jouets. Toute la grande famille d’araignées qui a élu domicile sur les hautes poutres de la charpente n’a pas beaucoup apprécié tout ce remue-ménage! Après douze ans dans la maison, il faudrait pouvoir pousser les murs mais, malheureusement, ce n’est pas possible et mon âme de conservateur de musée ou d’archiviste n’est pas pour arranger les choses! Espérons que je ne souffrirai jamais du syndrome de Diogène. Heureusement, Stéphane qui a hérité de son père une capacité à procéder à des rangements par le vide terriblement anxiogènes pour moi ne me laisserait pas sombrer dans une telle maladie!

Il n’a pas été facile de se résoudre à sacrifier le coeur de la maison, son grand volume et toute la charpente exhumée par Stéphane lors du chantier titanesque qu’il a mené en 2005. Mais, pas d’autre choix que d’amputer de sa moitié cet espace lumineux. De l’extérieur, la nouvelle chambre ressemble à une boite à chaussures et la mezzanine manque de lumière. Dans quelques jours, une partie des murs sera tapissé de livres et, sur celui du couloir, Stéphane a suspendu certaines de ses toiles et deux de mes trois immenses collages réalisés quand mes nuits étaient si blanches que j’y jetais des couleurs.

Il n’a pas été facile de se résoudre à sacrifier le coeur de la maison, son grand volume et toute la charpente exhumée par Stéphane lors du chantier titanesque qu’il a mené en 2005. Mais, pas d’autre choix que d’amputer de sa moitié cet espace lumineux. De l’extérieur, la nouvelle chambre ressemble à une boite à chaussures et la mezzanine manque de lumière. Dans quelques jours, une partie des murs sera tapissé de livres et, sur celui du couloir, Stéphane a suspendu certaines de ses toiles et deux de mes trois immenses collages réalisés quand mes nuits étaient si blanches que j’y jetais des couleurs.

Sincèrement, je ne me rappelle pas depuis quand je n’ai pas été aussi fatiguée. Peut-être dans les semaines qui ont précédée et suivi notre installation dans le Loiret alors que je finissais de préparer des cours tout en faisant l’adaptation des filles à la crèche de Montargis ou quand je courais entre Paris et Montbrison, la faculté et la bibliothèque, les TGV et les cours à monter, les copies à corriger et les réunions avec l’équipe que je dirigeais. Ma thèse n’avançait plus. Mon sommeil s’était brisé. Je m’en rendais malade. Le poids de la culpabilité.

Sincèrement, je ne me rappelle pas depuis quand je n’ai pas été aussi fatiguée. Peut-être dans les semaines qui ont précédée et suivi notre installation dans le Loiret alors que je finissais de préparer des cours tout en faisant l’adaptation des filles à la crèche de Montargis ou quand je courais entre Paris et Montbrison, la faculté et la bibliothèque, les TGV et les cours à monter, les copies à corriger et les réunions avec l’équipe que je dirigeais. Ma thèse n’avançait plus. Mon sommeil s’était brisé. Je m’en rendais malade. Le poids de la culpabilité.

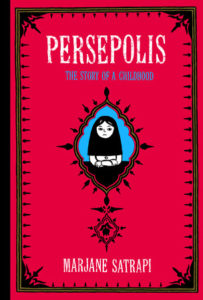

Hier, nous étions épuisés. Nous rêvions d’aller nous coucher mais nous nous sommes installés devant un bout de film de manière à ce que Louis ne se sente pas tout seul. Le vent violent faisait craquer la maison comme la coque d’un navire pris dans la tourmente des quarantièmes rugissants. Quand je suis descendue, Céleste lisait encore « Persepolis » de Marjane Satrapi que son professeur de français a donné à lire à ses élèves de troisième. Il faudra que je lui montre où se situe l’Iran sur une carte. Je ne pense pas qu’elle le sache. La première guerre mondiale en histoire. La révolution islamique en français. Pas très gai ce début de troisième. Victoire dormait profondément. Je suis certaine que dans son sommeil, elle continuait à se réciter le nom de toutes les régions d’Espagne que son professeur d’espagnol leur avait demandées de savoir pour le lendemain. Elle est toujours très fatiguée dans les semaines qui suivent la rentrée. Son cerveau phosphore tellement qu’il lui prend toute son énergie. Elle nous a d’ailleurs commandé une réserve de pamplemousses pour ses petits-déjeuners.

Hier, nous étions épuisés. Nous rêvions d’aller nous coucher mais nous nous sommes installés devant un bout de film de manière à ce que Louis ne se sente pas tout seul. Le vent violent faisait craquer la maison comme la coque d’un navire pris dans la tourmente des quarantièmes rugissants. Quand je suis descendue, Céleste lisait encore « Persepolis » de Marjane Satrapi que son professeur de français a donné à lire à ses élèves de troisième. Il faudra que je lui montre où se situe l’Iran sur une carte. Je ne pense pas qu’elle le sache. La première guerre mondiale en histoire. La révolution islamique en français. Pas très gai ce début de troisième. Victoire dormait profondément. Je suis certaine que dans son sommeil, elle continuait à se réciter le nom de toutes les régions d’Espagne que son professeur d’espagnol leur avait demandées de savoir pour le lendemain. Elle est toujours très fatiguée dans les semaines qui suivent la rentrée. Son cerveau phosphore tellement qu’il lui prend toute son énergie. Elle nous a d’ailleurs commandé une réserve de pamplemousses pour ses petits-déjeuners.

Quand je m’allonge dans notre lit, je pense à Louis qui dort seul à l’étage, à Céleste qui a enfin sa chambre pour elle toute seule et à Victoire qui a toujours eu tant de mal à accepter sa soeur ou son frère dans son univers. Tout d’un coup, je ressens un mélange de tristesse et je prends toute la mesure du temps qui passe. Je repense avec nostalgie à tous ces moments si tendres que j’ai vécus avec les enfants le soir au coucher. Ces moments où je me glissais dans leur lit pour leur raconter une histoire. Ces moments où Victoire rejoignait Céleste et Louis dans leur chambre et s’installait dans le haut du lit superposé de son frère. Ces moments, en hiver, où, face au feu de cheminée crépitant, ils m’entouraient sur le canapé rouge et que je leur chantais des chansons.

Quand je m’allonge dans notre lit, je pense à Louis qui dort seul à l’étage, à Céleste qui a enfin sa chambre pour elle toute seule et à Victoire qui a toujours eu tant de mal à accepter sa soeur ou son frère dans son univers. Tout d’un coup, je ressens un mélange de tristesse et je prends toute la mesure du temps qui passe. Je repense avec nostalgie à tous ces moments si tendres que j’ai vécus avec les enfants le soir au coucher. Ces moments où je me glissais dans leur lit pour leur raconter une histoire. Ces moments où Victoire rejoignait Céleste et Louis dans leur chambre et s’installait dans le haut du lit superposé de son frère. Ces moments, en hiver, où, face au feu de cheminée crépitant, ils m’entouraient sur le canapé rouge et que je leur chantais des chansons.

Une page se tourne. Une forme de complicité entre Céleste et Louis prend fin, celle qui était née de ce long partage d’une même chambre. Louis ne nous demandera plus de laisser la porte de la chambre ouverte. Céleste ne viendra plus nous réveiller parce que son frère a le nez bouché, respire trop fort, ronfle et l’empêche de dormir. Je ne les entendrai plus rire sous cape ou se chamailler comme des chiffonniers. Céleste n’aura plus à se plaindre de ce que son frère l’envahit avec ses jeux et tous ses objets souvenirs. Louis ne viendra plus rapporter que sa soeur regarde encore son téléphone parce que lui est privé de sa tablette.

Une page se tourne. Une forme de complicité entre Céleste et Louis prend fin, celle qui était née de ce long partage d’une même chambre. Louis ne nous demandera plus de laisser la porte de la chambre ouverte. Céleste ne viendra plus nous réveiller parce que son frère a le nez bouché, respire trop fort, ronfle et l’empêche de dormir. Je ne les entendrai plus rire sous cape ou se chamailler comme des chiffonniers. Céleste n’aura plus à se plaindre de ce que son frère l’envahit avec ses jeux et tous ses objets souvenirs. Louis ne viendra plus rapporter que sa soeur regarde encore son téléphone parce que lui est privé de sa tablette.

Céleste aura quatorze ans demain. Louis a beaucoup grandi et il décline toute proposition d’aide dans tous les domaines. Victoire a douze ans. Cela fait douze ans que nous avons posé nos valises dans le Loiret. Malgré les liens profonds que nous y avons tissés, l’observation contemplative de la nature, la présence de Fantôme, Paris me manque toujours autant.

Céleste aura quatorze ans demain. Louis a beaucoup grandi et il décline toute proposition d’aide dans tous les domaines. Victoire a douze ans. Cela fait douze ans que nous avons posé nos valises dans le Loiret. Malgré les liens profonds que nous y avons tissés, l’observation contemplative de la nature, la présence de Fantôme, Paris me manque toujours autant.

J’ai passé quatre jours à Paris et, pour moi, les retours sont toujours difficiles. J’étais hébergée par ma soeur et son mari. Valentin, notre neveu, avait la gentillesse de me laisser sa chambre. Je n’avais pas vu ma famille depuis deux mois, depuis le jour où ma soeur, de retour du Gard, avec son fils et son bébé, avait déposé Louis. J’étais si heureuse de les retrouver et d’avoir du temps pour profiter de tous et encore plus de Charlotte qui aura trois mois le seize septembre. Les bébés changent si vite! En deux mois, ses joues se sont remplies. Ses yeux demeurent bleu-gris et ses cheveux blond-roux. C’est un bébé très tonique et bavard.

J’ai passé quatre jours à Paris et, pour moi, les retours sont toujours difficiles. J’étais hébergée par ma soeur et son mari. Valentin, notre neveu, avait la gentillesse de me laisser sa chambre. Je n’avais pas vu ma famille depuis deux mois, depuis le jour où ma soeur, de retour du Gard, avec son fils et son bébé, avait déposé Louis. J’étais si heureuse de les retrouver et d’avoir du temps pour profiter de tous et encore plus de Charlotte qui aura trois mois le seize septembre. Les bébés changent si vite! En deux mois, ses joues se sont remplies. Ses yeux demeurent bleu-gris et ses cheveux blond-roux. C’est un bébé très tonique et bavard.

Ce séjour à Paris m’a donné la chance de retrouver ma première filleule, Evi, désormais âgée de dix-neuf ans et qui est étudiante. Quelle joie de renouer le fil avec une ravissante jeune fille charmante, spontanée, drôle, simple et tellement équilibrée! Après un brunch délicieux dans le restaurant aux aires de maison de poupée, « les petits plats de Marc », j’ai emmené Evi rue Bréa, une rue coincée entre le Luxembourg et Montparnasse, entre la rue Notre-Dame-des-Champs et le boulevard Raspail. j’ai connu le père d’Evi quand j’habitais au numéro huit de la rue Bréa et qu’il était le propriétaire du restaurant « les Montparnos ». L’ambiance chez Gilles était si particulière que lorsque Jérôme Savary dirigeait le théâtre national de Chaillot, il venait y dîner après les représentations avec tous ses amis dont Alain Poisson, père du « bleu Poisson », célèbre éclairagiste habitant dans la rue.

Ce séjour à Paris m’a donné la chance de retrouver ma première filleule, Evi, désormais âgée de dix-neuf ans et qui est étudiante. Quelle joie de renouer le fil avec une ravissante jeune fille charmante, spontanée, drôle, simple et tellement équilibrée! Après un brunch délicieux dans le restaurant aux aires de maison de poupée, « les petits plats de Marc », j’ai emmené Evi rue Bréa, une rue coincée entre le Luxembourg et Montparnasse, entre la rue Notre-Dame-des-Champs et le boulevard Raspail. j’ai connu le père d’Evi quand j’habitais au numéro huit de la rue Bréa et qu’il était le propriétaire du restaurant « les Montparnos ». L’ambiance chez Gilles était si particulière que lorsque Jérôme Savary dirigeait le théâtre national de Chaillot, il venait y dîner après les représentations avec tous ses amis dont Alain Poisson, père du « bleu Poisson », célèbre éclairagiste habitant dans la rue.

Marc, le propriétaire du « Vieux Journal » était ravi de nous voir et tout de suite nous installait à la table des habitués. Comme nous avions déjà déjeuné, Marc nous a offert une crêpe et un café. Voici peu, les plafonds et les murs de la crêperie étaient entièrement couverts d’affiches d’exposition. En juillet, les affiches sur les murs ont été arrachées, les peintures refaites et maintenant ce sont des toiles très colorées qui décorent la salle. Les affiches au plafond, elles, n’ont pas bougé et Evi me montrait l’une d’entre elles représentant un homme dont le crâne s’éparpille dans le ciel comme des morceaux de puzzle. Cet homme terrorisait Evi quand elle était petite fille. Avant de repartir, Evi promettait à Marc de venir dîner à la crêperie un dimanche soir. Les années « Bréa » ont vraiment été des années à part, des années où nous avions l’impression de toucher du doigt la vie de bohême des artistes de l’entre-deux guerres. J’ai quitté Evi devant la porte de l’immeuble de sa grand-mère maternelle et espéré que nous ne laisserions pas passer autant de temps avant de nous revoir.

Marc, le propriétaire du « Vieux Journal » était ravi de nous voir et tout de suite nous installait à la table des habitués. Comme nous avions déjà déjeuné, Marc nous a offert une crêpe et un café. Voici peu, les plafonds et les murs de la crêperie étaient entièrement couverts d’affiches d’exposition. En juillet, les affiches sur les murs ont été arrachées, les peintures refaites et maintenant ce sont des toiles très colorées qui décorent la salle. Les affiches au plafond, elles, n’ont pas bougé et Evi me montrait l’une d’entre elles représentant un homme dont le crâne s’éparpille dans le ciel comme des morceaux de puzzle. Cet homme terrorisait Evi quand elle était petite fille. Avant de repartir, Evi promettait à Marc de venir dîner à la crêperie un dimanche soir. Les années « Bréa » ont vraiment été des années à part, des années où nous avions l’impression de toucher du doigt la vie de bohême des artistes de l’entre-deux guerres. J’ai quitté Evi devant la porte de l’immeuble de sa grand-mère maternelle et espéré que nous ne laisserions pas passer autant de temps avant de nous revoir.

Le samedi soir, j’étais ravie d’être conviée à la fête d’anniversaire de Cerise, amie de cours de théâtre de ma soeur. Le dîner avait lieu chez une autre ancienne élève du cours de Jean Perimony décédé en avril de cette année. Pauline, leur amie commune, est voix. Un métier difficile. Une véritable mafia. Ce soir-là, nous avons beaucoup parlé des mères, des rapports mères-filles, du choix de ne pas avoir d’enfant, des bébés créatifs qui peuvent se substituer aux vrais bébés et de la peur de la mort. Le lundi, j’ai pu déjeuner rue de Vaugirard avec Soline ma plus ancienne amie. Soline est la marraine de Céleste. Nous nous sommes connues à la Martinique où nos deux pères, sortis de la même promotion, occupaient des postes dans l’administration. Le nôtre était en charge de l’économie de l’île et celui de Soline du tourisme. Ce sont surtout nos mères qui étaient proches. Nous dormions volontiers l’une chez l’autre. A la table du déjeuner chez Soline, on servait de la cervelle d’agneau et, à la nôtre, on était adepte du potiron. Comme Soline et moi étions très bien élevées, elle n’osa jamais dire qu’elle détestait le potiron ni moi la cervelle! C’est bien plus tard que nous nous sommes avouées combien nous souffrions pour avaler ces plats! Quand je l’ai raconté à ma mère, elle a beaucoup ri! Soline n’aura pas eu le temps de relater cette histoire à la sienne. Elle l’a perdue bien trop vite. Elle n’avait que sept ans!

Le samedi soir, j’étais ravie d’être conviée à la fête d’anniversaire de Cerise, amie de cours de théâtre de ma soeur. Le dîner avait lieu chez une autre ancienne élève du cours de Jean Perimony décédé en avril de cette année. Pauline, leur amie commune, est voix. Un métier difficile. Une véritable mafia. Ce soir-là, nous avons beaucoup parlé des mères, des rapports mères-filles, du choix de ne pas avoir d’enfant, des bébés créatifs qui peuvent se substituer aux vrais bébés et de la peur de la mort. Le lundi, j’ai pu déjeuner rue de Vaugirard avec Soline ma plus ancienne amie. Soline est la marraine de Céleste. Nous nous sommes connues à la Martinique où nos deux pères, sortis de la même promotion, occupaient des postes dans l’administration. Le nôtre était en charge de l’économie de l’île et celui de Soline du tourisme. Ce sont surtout nos mères qui étaient proches. Nous dormions volontiers l’une chez l’autre. A la table du déjeuner chez Soline, on servait de la cervelle d’agneau et, à la nôtre, on était adepte du potiron. Comme Soline et moi étions très bien élevées, elle n’osa jamais dire qu’elle détestait le potiron ni moi la cervelle! C’est bien plus tard que nous nous sommes avouées combien nous souffrions pour avaler ces plats! Quand je l’ai raconté à ma mère, elle a beaucoup ri! Soline n’aura pas eu le temps de relater cette histoire à la sienne. Elle l’a perdue bien trop vite. Elle n’avait que sept ans!

Avec ma soeur et sa petite Charlotte, nous avons beaucoup marché entre butte Montmartre et Marais, Grands boulevards et Madeleine, Opéra et Tuileries. Nous avons été voir la rétrospective que le musée des arts décoratifs consacre à Dior. C’est une exposition absolument magnifique. La scénographie est féérique. Si Christian Dior avait un talent fou, Yves Saint-Laurent et John Galliano avaient du génie. C’est fascinant d’observer dans le détail les vêtements, les tissus, tous les éléments entrant en scène pour composer de véritables oeuvres d’art (broderies, boutons et plumes) et les accessoires (sacs, chaussures, chapeaux, bijoux). Je découvre que Christian Dior réalisait ses robes en miniatures comme les compagnons du Devoir exécutent des chefs-d’oeuvre. Je regrette que Margot, Céleste et Victoire ne soient pas là. Tandis que nous nous évoluons dans les salles, une dame d’un certain âge se penche au-dessus de Charlotte et se demande si elle conservera le souvenir de cette visite.

Avec ma soeur et sa petite Charlotte, nous avons beaucoup marché entre butte Montmartre et Marais, Grands boulevards et Madeleine, Opéra et Tuileries. Nous avons été voir la rétrospective que le musée des arts décoratifs consacre à Dior. C’est une exposition absolument magnifique. La scénographie est féérique. Si Christian Dior avait un talent fou, Yves Saint-Laurent et John Galliano avaient du génie. C’est fascinant d’observer dans le détail les vêtements, les tissus, tous les éléments entrant en scène pour composer de véritables oeuvres d’art (broderies, boutons et plumes) et les accessoires (sacs, chaussures, chapeaux, bijoux). Je découvre que Christian Dior réalisait ses robes en miniatures comme les compagnons du Devoir exécutent des chefs-d’oeuvre. Je regrette que Margot, Céleste et Victoire ne soient pas là. Tandis que nous nous évoluons dans les salles, une dame d’un certain âge se penche au-dessus de Charlotte et se demande si elle conservera le souvenir de cette visite.

La vie avec un bébé dans Paris n’est pas une sinécure et je pense qu’à ce rythme, ma soeur aura vite retrouvé sa silhouette de sylphide. Dans le métro, il faut sans cesse monter et descendre des escaliers en portant la poussette. Les pleurs des bébés ne sont pas toujours bien acceptés et, dans l’exposition Dior, certaines personnes nous jetaient des regards carrément hostiles. Parce qu’on est maman d’un très jeune enfant, il faudrait ne plus bouger de chez soi! Changer un bébé peut s’avérer également une expérience assez surréaliste. C’est ainsi que ma soeur et moi avons été autorisées par les deux caissières du Monoprix à changer Charlotte dans une cabine d’essayage. Heureusement, la cabine était grande. Il fallait faire vite! Tandis que je tenais la partie basse de la poussette à l’horizontale, Virginie arrivait à nettoyer les fesses de Charlotte qui devait trouver l’aventure amusante car elle riait. Je réunissais les vêtements achetés en un seul et même sac et y mettais le paquet de lingettes et la couche. Nous ressortions du Monoprix sous une pluie battante et sous le regard amusé de l’acteur Gilbert Melki qui, lui, s’était mis à l’abri.

La vie avec un bébé dans Paris n’est pas une sinécure et je pense qu’à ce rythme, ma soeur aura vite retrouvé sa silhouette de sylphide. Dans le métro, il faut sans cesse monter et descendre des escaliers en portant la poussette. Les pleurs des bébés ne sont pas toujours bien acceptés et, dans l’exposition Dior, certaines personnes nous jetaient des regards carrément hostiles. Parce qu’on est maman d’un très jeune enfant, il faudrait ne plus bouger de chez soi! Changer un bébé peut s’avérer également une expérience assez surréaliste. C’est ainsi que ma soeur et moi avons été autorisées par les deux caissières du Monoprix à changer Charlotte dans une cabine d’essayage. Heureusement, la cabine était grande. Il fallait faire vite! Tandis que je tenais la partie basse de la poussette à l’horizontale, Virginie arrivait à nettoyer les fesses de Charlotte qui devait trouver l’aventure amusante car elle riait. Je réunissais les vêtements achetés en un seul et même sac et y mettais le paquet de lingettes et la couche. Nous ressortions du Monoprix sous une pluie battante et sous le regard amusé de l’acteur Gilbert Melki qui, lui, s’était mis à l’abri.

Tous les soirs, chez Virginie et Mathieu, dont l’appartement surplombe la canopée, je regarde, depuis le balcon, les toits de Paris, la silhouette gourmande du Sacré-Coeur et, quand la nuit est tombée, que la lumière éclaire l’intérieur des appartements situés loin de l’autre côté de la rue, j’imagine des vies de famille agitées, des couples de personnes âgées, des célibataires dînant devant un plateau-télé, des adolescents rêvant à leur liberté future, des enfants refusant d’aller au lit, des chats lovés sur des édredons épais et des chiens désireux d’aller humer mille et un pipis au pied des marronniers après de longues heures d’enfermement.

Tous les soirs, chez Virginie et Mathieu, dont l’appartement surplombe la canopée, je regarde, depuis le balcon, les toits de Paris, la silhouette gourmande du Sacré-Coeur et, quand la nuit est tombée, que la lumière éclaire l’intérieur des appartements situés loin de l’autre côté de la rue, j’imagine des vies de famille agitées, des couples de personnes âgées, des célibataires dînant devant un plateau-télé, des adolescents rêvant à leur liberté future, des enfants refusant d’aller au lit, des chats lovés sur des édredons épais et des chiens désireux d’aller humer mille et un pipis au pied des marronniers après de longues heures d’enfermement.

Je pense souvent alors à ce livre que j’avais adoré et lu au Népal à la fin de notre tour du monde « La Vie mode d’emploi » de Georges Perrec. Un livre dans lequel l’auteur raconte la vie dans un immeuble et décrit avec une minutie d’entomologiste les intérieurs de chaque pièce sans omettre les caves et les chambres sous les toits si longtemps réservées, dans les immeubles bourgeois, au personnel de maison. Quand j’étais étudiante, j’ai habité une chambre de bonne. J’ai adoré entendre la pluie danser sur les ardoises, les pigeons roucouler sur l’appui de la fenêtre et les nuages filer en direction de la Seine. Plus on est prêt du ciel et plus on peut rêver et se sentir un enfant du paradis.

Je pense souvent alors à ce livre que j’avais adoré et lu au Népal à la fin de notre tour du monde « La Vie mode d’emploi » de Georges Perrec. Un livre dans lequel l’auteur raconte la vie dans un immeuble et décrit avec une minutie d’entomologiste les intérieurs de chaque pièce sans omettre les caves et les chambres sous les toits si longtemps réservées, dans les immeubles bourgeois, au personnel de maison. Quand j’étais étudiante, j’ai habité une chambre de bonne. J’ai adoré entendre la pluie danser sur les ardoises, les pigeons roucouler sur l’appui de la fenêtre et les nuages filer en direction de la Seine. Plus on est prêt du ciel et plus on peut rêver et se sentir un enfant du paradis.

Avant de partir, je joue les Bernard Pivot que François Busnel n’a pas encore réussi à détrôner. J’offre à Virginie et à Mathieu « les mémoires d’un chat » et « l’élégance des veuves », à Margot « Comment ne pas finir comme tes parents. La méditation pour les 15-25 ans » et à Valentin, le DVD du film « Monsieur Holmes » qui raconte comment le célèbre détective anglais, devenu un vieux monsieur souffrant de la maladie d’Alzheimer, parviendra à résoudre une enquête demeurée non élucidée grâce à l’aide d’un jeune garçon. A Charlotte, je trouve une jolie petite robe verte et des collants framboise. Et pour moi, j’achète un livre dont m’avait parlé l’une de mes patientes, institutrice malicieuse à la retraite, » Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. Ces deux injonctions me parlent mais elles ne sont pas si faciles à mettre en application!

Avant de partir, je joue les Bernard Pivot que François Busnel n’a pas encore réussi à détrôner. J’offre à Virginie et à Mathieu « les mémoires d’un chat » et « l’élégance des veuves », à Margot « Comment ne pas finir comme tes parents. La méditation pour les 15-25 ans » et à Valentin, le DVD du film « Monsieur Holmes » qui raconte comment le célèbre détective anglais, devenu un vieux monsieur souffrant de la maladie d’Alzheimer, parviendra à résoudre une enquête demeurée non élucidée grâce à l’aide d’un jeune garçon. A Charlotte, je trouve une jolie petite robe verte et des collants framboise. Et pour moi, j’achète un livre dont m’avait parlé l’une de mes patientes, institutrice malicieuse à la retraite, » Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. Ces deux injonctions me parlent mais elles ne sont pas si faciles à mettre en application!

Maintenant, la maison est presque tout à fait endormie. Louis repose sagement dans son lit. Les filles ont éteint et, de très loin, me parvient le bruit de la douche que Stéphane est entrain de prendre. Quand je vais quitter Ar-Men, ses respirations et ses soupires, ses pleurs et ses rires, ses silences et ses espérances, je trouverai Fantôme couché au pied de l’escalier. Dans le garage, mon atelier clandestin où je repasse le plus souvent entre six heures et sept heures, notre bébé tourterelle dort sur un matelas douillet protégé par une grande panière de linge faisant office de cage à oiseau.

Maintenant, la maison est presque tout à fait endormie. Louis repose sagement dans son lit. Les filles ont éteint et, de très loin, me parvient le bruit de la douche que Stéphane est entrain de prendre. Quand je vais quitter Ar-Men, ses respirations et ses soupires, ses pleurs et ses rires, ses silences et ses espérances, je trouverai Fantôme couché au pied de l’escalier. Dans le garage, mon atelier clandestin où je repasse le plus souvent entre six heures et sept heures, notre bébé tourterelle dort sur un matelas douillet protégé par une grande panière de linge faisant office de cage à oiseau.

Bonne et douce nuit.

Bonne et douce nuit.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Cette chronique décrit parfaitement la nostalgie du parisien exilé.