Quelle joie de s’offrir cette escapade à Paris avec les filles! A Paris, je me retrouve en moi-même avec ce besoin de liberté, de découvertes et de rencontres chevillées au corps et à l’âme. Louis est ravi de rester sur le plateau avec son papa et les animaux. C’est la toute première fois que le papa et son fils vont être en tête à tête. Nous déposons nos affaires à Sceaux chez une maman et grand-mère six galons qui a pris ses quartiers d’été et d’automne dans le Gard, déjeunons et repartons dans Paris. Dans le RER, un jeune homme longiligne aux cheveux roux et aux yeux noisette serre dans ses bras une grande peluche. C’est le lama coloré, effigie du jeu Fortnite. Il tient dans sa main droite deux portables qu’il consulte régulièrement. Il se met à pleurer. Le masque absorbe ses larmes. Il enfouit sa tête dans le lama. Je l’imagine en plein chagrin d’amour. J’aimerais pouvoir le consoler. Il descend à Denfert. Nous continuons notre route en direction du parc Monceau dans lequel Céleste souhaitait se promener. Avant de passer les grilles du jardin, je leur montre le 7 de la rue Margueritte où leur grand-mère a vécu avec sa mère et ses grands-parents jusqu’à son mariage en 1964. J’y ai également habité deux ans quand je commençais mes études de droit. La façade de l’immeuble est triste. Pas une seule plante aux balcons. Ce n’était pas le cas avant. C’est un cousin de mon âge qui, désormais, vit avec sa femme et leurs enfants dans l’appartement des arrière-grands-parents. Notre grand-mère m’a raconté que pendant des années elle a fait le même cauchemar: elle entendait s’arrêter l’ascenseur au quatrième. Elle ouvrait la porte de l’appartement et découvrait son mari revenu de Mauthausen. C’était un vieillard.

Quelle joie de s’offrir cette escapade à Paris avec les filles! A Paris, je me retrouve en moi-même avec ce besoin de liberté, de découvertes et de rencontres chevillées au corps et à l’âme. Louis est ravi de rester sur le plateau avec son papa et les animaux. C’est la toute première fois que le papa et son fils vont être en tête à tête. Nous déposons nos affaires à Sceaux chez une maman et grand-mère six galons qui a pris ses quartiers d’été et d’automne dans le Gard, déjeunons et repartons dans Paris. Dans le RER, un jeune homme longiligne aux cheveux roux et aux yeux noisette serre dans ses bras une grande peluche. C’est le lama coloré, effigie du jeu Fortnite. Il tient dans sa main droite deux portables qu’il consulte régulièrement. Il se met à pleurer. Le masque absorbe ses larmes. Il enfouit sa tête dans le lama. Je l’imagine en plein chagrin d’amour. J’aimerais pouvoir le consoler. Il descend à Denfert. Nous continuons notre route en direction du parc Monceau dans lequel Céleste souhaitait se promener. Avant de passer les grilles du jardin, je leur montre le 7 de la rue Margueritte où leur grand-mère a vécu avec sa mère et ses grands-parents jusqu’à son mariage en 1964. J’y ai également habité deux ans quand je commençais mes études de droit. La façade de l’immeuble est triste. Pas une seule plante aux balcons. Ce n’était pas le cas avant. C’est un cousin de mon âge qui, désormais, vit avec sa femme et leurs enfants dans l’appartement des arrière-grands-parents. Notre grand-mère m’a raconté que pendant des années elle a fait le même cauchemar: elle entendait s’arrêter l’ascenseur au quatrième. Elle ouvrait la porte de l’appartement et découvrait son mari revenu de Mauthausen. C’était un vieillard.

Nous longeons le parc jusqu’à la rotonde située boulevard de Courcelles. Je passe devant le cabinet Berlioz où un amoureux travaillait et où il m’est arrivé de l’attendre. Un peu plus haut, un grand Monceau fleurs. C’est là qu’il achetait des fleurs et composait les bouquets qu’il m’offrait. Il avait un faible pour les freesias, ces délicates fleurs dont le parfum est très agréable. Il était toujours en retard. Je l’avais surnommé l’Arlésien. Sans doute parce que je suis toujours en avance comme tous ceux qui ont besoin de prendre leurs marques et qui redoutent d’être oubliés, je déteste qu’on me fasse attendre. Ma plus ancienne amie était très souvent en retard. Quand, enfin, elle arrivait au lieu de s’excuser de m’avoir fait poireauter, elle se fâchait de ne pas me trouver une mine réjouie…alors on se disputait!

Nous longeons le parc jusqu’à la rotonde située boulevard de Courcelles. Je passe devant le cabinet Berlioz où un amoureux travaillait et où il m’est arrivé de l’attendre. Un peu plus haut, un grand Monceau fleurs. C’est là qu’il achetait des fleurs et composait les bouquets qu’il m’offrait. Il avait un faible pour les freesias, ces délicates fleurs dont le parfum est très agréable. Il était toujours en retard. Je l’avais surnommé l’Arlésien. Sans doute parce que je suis toujours en avance comme tous ceux qui ont besoin de prendre leurs marques et qui redoutent d’être oubliés, je déteste qu’on me fasse attendre. Ma plus ancienne amie était très souvent en retard. Quand, enfin, elle arrivait au lieu de s’excuser de m’avoir fait poireauter, elle se fâchait de ne pas me trouver une mine réjouie…alors on se disputait!

Nous marchons le long des allées. Je prends le temps de contempler les arbres et réalise combien ils sont beaux. L’âge venant, je suis plus attentive aux arbres et à leurs bienfaits. Le shinrin yoku du docteur King Li m’a fascinée. Il y a notamment cet incroyable platane d’Orient planté en 1814 et un Ginko biloba planté en 1879. Il s’élève à 23 mètres de hauteur et abrite de son ombre les parents et les enfants de l’aire de jeux. J’ai passé deux ans rue Margueritte entre ma naissance à Metz et le départ pour Fort-de-France. Ma soeur est née à Paris. Notre maman la promenait dans un landau anglais tendu de velours bleu. Je marchais sur les arceaux délimitant les pelouses. Je crois avoir fait un caprice pour obtenir une corde à sauter. Notre mère avait cédé et tandis qu’elle était occupée avec la vendeuse du kiosque ma soeur avait basculé du landau. Notre mère s’était alors précipitée chez sa grand-mère qui, très calme, l’avait rassurée et s’était occupée de soigner Virginie. Je me sentais coupable. C’était à cause de moi que ma soeur était tombée du landau. En écrivant ces lignes, je me mets à douter de la véracité de cette histoire. Ma soeur avait deux mois. Comment aurait-elle pu faire une telle chute? Cet accident s’est-il produit plus tard alors que nous revenions l’été des Antilles? Il faudra que je demande à notre mère qui me reproche souvent de ne pas fonctionner comme un journaliste de l’AFP. Dans le parc, j’explique aux filles ce qu’est le style rococo. Nous parlons du baron Haussmann et de la métamorphose de Paris sous Napoléon III. Nous remontons tranquillement jusqu’à Abbesses où nous retrouvons ma soeur et sa fille aînée. D’un thé ou d’un verre de vin blanc nous glissons à un dîner italien. Le ciel est menaçant. Nous nous installons à l’intérieur. La pluie s’écrase sur les parasols. La nuit est tombée quand nous regagnons Sceaux.

Nous marchons le long des allées. Je prends le temps de contempler les arbres et réalise combien ils sont beaux. L’âge venant, je suis plus attentive aux arbres et à leurs bienfaits. Le shinrin yoku du docteur King Li m’a fascinée. Il y a notamment cet incroyable platane d’Orient planté en 1814 et un Ginko biloba planté en 1879. Il s’élève à 23 mètres de hauteur et abrite de son ombre les parents et les enfants de l’aire de jeux. J’ai passé deux ans rue Margueritte entre ma naissance à Metz et le départ pour Fort-de-France. Ma soeur est née à Paris. Notre maman la promenait dans un landau anglais tendu de velours bleu. Je marchais sur les arceaux délimitant les pelouses. Je crois avoir fait un caprice pour obtenir une corde à sauter. Notre mère avait cédé et tandis qu’elle était occupée avec la vendeuse du kiosque ma soeur avait basculé du landau. Notre mère s’était alors précipitée chez sa grand-mère qui, très calme, l’avait rassurée et s’était occupée de soigner Virginie. Je me sentais coupable. C’était à cause de moi que ma soeur était tombée du landau. En écrivant ces lignes, je me mets à douter de la véracité de cette histoire. Ma soeur avait deux mois. Comment aurait-elle pu faire une telle chute? Cet accident s’est-il produit plus tard alors que nous revenions l’été des Antilles? Il faudra que je demande à notre mère qui me reproche souvent de ne pas fonctionner comme un journaliste de l’AFP. Dans le parc, j’explique aux filles ce qu’est le style rococo. Nous parlons du baron Haussmann et de la métamorphose de Paris sous Napoléon III. Nous remontons tranquillement jusqu’à Abbesses où nous retrouvons ma soeur et sa fille aînée. D’un thé ou d’un verre de vin blanc nous glissons à un dîner italien. Le ciel est menaçant. Nous nous installons à l’intérieur. La pluie s’écrase sur les parasols. La nuit est tombée quand nous regagnons Sceaux.

Mardi. Réveil presque militaire. Nous avons des billets pour une séance à 10h00 au musée de l’illusion situé rue Saint Denis. Comme, à cause de moi, nous sommes toujours en avance, nous allons nous assoir dans l’église Saint-Eustache. J’aime beaucoup cette église. J’avais lu le très beau livre écrit par Gérard Bénéteau, curé de l’église pendant seize ans. Il y attirait les plus démunis grâce à la « soupe Saint-Eustache ». Il était également très proche d’artistes reconnus comme le plasticien Christian Boltanski récemment disparu ou encore le sculpteur César. Il a été le premier à mettre en place à la fin des années 80 un accueil pour les malades du sida. Avant d’entrer dans les ordres, Gérard Bénéteau était professeur d’histoire. Il est maintenant aumônier dans deux établissements scolaires. Au musée de l’illusion, les filles s’amusent beaucoup avec les illusions d’optiques qui ont tendance à me donner mal au coeur. Victoire souhaite entrer au 59, rue de Rivoli mais il n’ouvre pas avant 13h00. En 1999, l’immeuble est inhabité. Des artistes le squattent et y installent leurs ateliers. La mairie le rachète et le confie à un collectif d’artistes venant du monde entier et qui s’y installent pour un temps plus ou moins long. En attendant l’ouverture, nous déjeunons à la terrasse d’une brasserie. En ces premiers jours d’août, la rue de Rivoli est calme d’autant plus calme qu’un tronçon est désormais interdit aux voitures des particuliers. Les serveurs sont charmants. Le coronavirus est passé par là.

Mardi. Réveil presque militaire. Nous avons des billets pour une séance à 10h00 au musée de l’illusion situé rue Saint Denis. Comme, à cause de moi, nous sommes toujours en avance, nous allons nous assoir dans l’église Saint-Eustache. J’aime beaucoup cette église. J’avais lu le très beau livre écrit par Gérard Bénéteau, curé de l’église pendant seize ans. Il y attirait les plus démunis grâce à la « soupe Saint-Eustache ». Il était également très proche d’artistes reconnus comme le plasticien Christian Boltanski récemment disparu ou encore le sculpteur César. Il a été le premier à mettre en place à la fin des années 80 un accueil pour les malades du sida. Avant d’entrer dans les ordres, Gérard Bénéteau était professeur d’histoire. Il est maintenant aumônier dans deux établissements scolaires. Au musée de l’illusion, les filles s’amusent beaucoup avec les illusions d’optiques qui ont tendance à me donner mal au coeur. Victoire souhaite entrer au 59, rue de Rivoli mais il n’ouvre pas avant 13h00. En 1999, l’immeuble est inhabité. Des artistes le squattent et y installent leurs ateliers. La mairie le rachète et le confie à un collectif d’artistes venant du monde entier et qui s’y installent pour un temps plus ou moins long. En attendant l’ouverture, nous déjeunons à la terrasse d’une brasserie. En ces premiers jours d’août, la rue de Rivoli est calme d’autant plus calme qu’un tronçon est désormais interdit aux voitures des particuliers. Les serveurs sont charmants. Le coronavirus est passé par là.

Après le déjeuner, nous allons découvrir La Samaritaine dépoussiérée après de longues années de travaux. Nous sommes nombreux à en pousser les lourds battants pour le plaisir des yeux. Les fresques représentant des paons faisant la roue sur un fond dorée sont magnifiques. Ici, tout n’est que calme, luxe et volupté. Devant son café, au dernier étage, une belle blonde rêve en contemplant le toit terrasse. Au rez de chaussée, un wagon-lit de l’Orient-Express reconstitué. Je me rappelle la très belle exposition que l’IMA avait consacré à l’histoire de ce train mythique que, bien sûr, je rêverais d’emprunter de Paris à Istambul. Notre père et notre oncle ont eu la chance d’en être les clients: cadeau du Rotary de Quimper à notre père pour avoir si brillamment décroché son bac à 17 ans. Comme il était mineur, il lui fallait un chaperon. Il ne m’a jamais raconté leur voyage hormis une visite du mont Athos où il lui avait semblé qu’un malheureux jeune homme, beau comme un demi-dieu antique, servait de prostitué aux moines. La religion a ses mystères que tout le monde connait mais que tout le monde feint d’ignorer…Une charmante jeune femme russe me fait sentir différentes fragrances de la maison Trudon qui fournissait les bougies à Napoléon 1er.

Après le déjeuner, nous allons découvrir La Samaritaine dépoussiérée après de longues années de travaux. Nous sommes nombreux à en pousser les lourds battants pour le plaisir des yeux. Les fresques représentant des paons faisant la roue sur un fond dorée sont magnifiques. Ici, tout n’est que calme, luxe et volupté. Devant son café, au dernier étage, une belle blonde rêve en contemplant le toit terrasse. Au rez de chaussée, un wagon-lit de l’Orient-Express reconstitué. Je me rappelle la très belle exposition que l’IMA avait consacré à l’histoire de ce train mythique que, bien sûr, je rêverais d’emprunter de Paris à Istambul. Notre père et notre oncle ont eu la chance d’en être les clients: cadeau du Rotary de Quimper à notre père pour avoir si brillamment décroché son bac à 17 ans. Comme il était mineur, il lui fallait un chaperon. Il ne m’a jamais raconté leur voyage hormis une visite du mont Athos où il lui avait semblé qu’un malheureux jeune homme, beau comme un demi-dieu antique, servait de prostitué aux moines. La religion a ses mystères que tout le monde connait mais que tout le monde feint d’ignorer…Une charmante jeune femme russe me fait sentir différentes fragrances de la maison Trudon qui fournissait les bougies à Napoléon 1er.

Nous traversons la Seine en direction du musée Rodin, rue de Varenne. Le long des quais, Paris plage ne fait pas recette. Les transats font grise mine. Au marché aux fleurs presque toutes les boutiques sont fermées. Rue Saint André des Arts, une fausse friperie. Nous passons devant le Flore et les Deux Magots. J’explique aux filles l’histoire de ces deux institutions intellectuelles de la rive gauche. Arrêt dans une librairie, l’écume des pages. Les filles m’attendent dehors. La fatigue s’installe. J’en ressors avec un livre d’Olivier Rolin qui va me procurer un bonheur incroyable « Extérieur monde ». J’ai lu et relu « Port-Soudan ». A l’âge de vingt ans, lasse de rouler ma bosse au gré des valses préfectorales, je ne savais pas combien j’allais aimer écrire en voyageant, ressentir cette liberté totale propre à ceux qui n’ont plus rien qu’un sac à dos et une paire de chaussures solides et confortables. Olivier Rolin plonge dans ses dizaines de carnets pour raconter la Russie, le Vietnam, l’Afghanistan, le Soudan ou encore l’Egypte. Ses souvenirs foisonnent de rencontres improbables et de belles femmes toujours très brunes et aux attaches délicates. Olivier Rolin a été le compagnon de Jane Birkin. Son frère, Jean, a été celui de la fille aînée de la chanteuse et comédienne, la photographe anglaise Kate Barry. Olivier Rolin n’a ni femme attitrée ni enfant ou alors des enfants non reconnus dans des lieux lointains. Les écrivains voyageurs m’ont toujours fascinée. Loti en tête qui sait rendre la Bretagne exotique.

Nous traversons la Seine en direction du musée Rodin, rue de Varenne. Le long des quais, Paris plage ne fait pas recette. Les transats font grise mine. Au marché aux fleurs presque toutes les boutiques sont fermées. Rue Saint André des Arts, une fausse friperie. Nous passons devant le Flore et les Deux Magots. J’explique aux filles l’histoire de ces deux institutions intellectuelles de la rive gauche. Arrêt dans une librairie, l’écume des pages. Les filles m’attendent dehors. La fatigue s’installe. J’en ressors avec un livre d’Olivier Rolin qui va me procurer un bonheur incroyable « Extérieur monde ». J’ai lu et relu « Port-Soudan ». A l’âge de vingt ans, lasse de rouler ma bosse au gré des valses préfectorales, je ne savais pas combien j’allais aimer écrire en voyageant, ressentir cette liberté totale propre à ceux qui n’ont plus rien qu’un sac à dos et une paire de chaussures solides et confortables. Olivier Rolin plonge dans ses dizaines de carnets pour raconter la Russie, le Vietnam, l’Afghanistan, le Soudan ou encore l’Egypte. Ses souvenirs foisonnent de rencontres improbables et de belles femmes toujours très brunes et aux attaches délicates. Olivier Rolin a été le compagnon de Jane Birkin. Son frère, Jean, a été celui de la fille aînée de la chanteuse et comédienne, la photographe anglaise Kate Barry. Olivier Rolin n’a ni femme attitrée ni enfant ou alors des enfants non reconnus dans des lieux lointains. Les écrivains voyageurs m’ont toujours fascinée. Loti en tête qui sait rendre la Bretagne exotique.

La rue de Varenne n’en finit pas. Les pieds et les jambes sont lourdes. L’Arlésien des freesias habitait rue Barbet de Jouy quand nous nous sommes rencontrés. J’arrivais par la rue de Babylone. La Pagode était toujours en activité. Je n’avais jamais réalisé combien la rue de Varenne était calme. Pas un seul commerce mais des policiers en faction devant des ministères. Au musée Rodin, une exposition temporaire croisant le travail de Rodin et de Picasso. Cela ne passionne pas les filles. Nous marchons du musée jusqu’au RER de Port-Royal. Avant de le prendre, nous nous offrons un verre au Bullier. A côté de nous, une femme écrivant tout en dodelinant de la tête.

La rue de Varenne n’en finit pas. Les pieds et les jambes sont lourdes. L’Arlésien des freesias habitait rue Barbet de Jouy quand nous nous sommes rencontrés. J’arrivais par la rue de Babylone. La Pagode était toujours en activité. Je n’avais jamais réalisé combien la rue de Varenne était calme. Pas un seul commerce mais des policiers en faction devant des ministères. Au musée Rodin, une exposition temporaire croisant le travail de Rodin et de Picasso. Cela ne passionne pas les filles. Nous marchons du musée jusqu’au RER de Port-Royal. Avant de le prendre, nous nous offrons un verre au Bullier. A côté de nous, une femme écrivant tout en dodelinant de la tête.

Mercredi, les filles mettent des pansements sur leurs ampoules avant que nous partions à l’atelier des lumières. Nous descendons au métro Voltaire. Je leur montre où j’ai habité au 166 bis, rue de la Roquette. Le quartier est toujours aussi agréable. Nous nous installons à la terrasse inondée de soleil d’un café où j’avais déjà mes habitudes. L’atelier des lumières est infiniment moins beau que les carrières des lumières aux Baux de Provence qui conservent le souvenir du tournage d’Orphée par Cocteau. La projection autour de l’oeuvre de Dali est assez décousue et les musiques ne servent pas la folie surréaliste du peintre. Le film sur Gaudi est très beau.

Mercredi, les filles mettent des pansements sur leurs ampoules avant que nous partions à l’atelier des lumières. Nous descendons au métro Voltaire. Je leur montre où j’ai habité au 166 bis, rue de la Roquette. Le quartier est toujours aussi agréable. Nous nous installons à la terrasse inondée de soleil d’un café où j’avais déjà mes habitudes. L’atelier des lumières est infiniment moins beau que les carrières des lumières aux Baux de Provence qui conservent le souvenir du tournage d’Orphée par Cocteau. La projection autour de l’oeuvre de Dali est assez décousue et les musiques ne servent pas la folie surréaliste du peintre. Le film sur Gaudi est très beau.

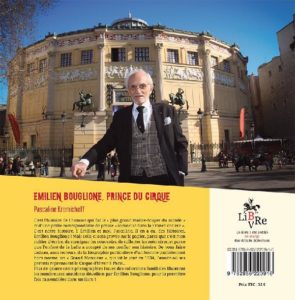

En sortant, nous allons découvrir l’église saint Jean Bosco, une église Art déco dont la construction s’est achevée en 1938. Devant l’autel, une équipe tourne un mariage pour un film. Les comédiens et le faux prêtre sont régulièrement pris de fous rires. Les enfants ont faim. Je leur propose que nous trouvions un restaurant rue Oberkampf. Le hasard nous conduit à pousser la porte des Petits Papiers. Sur les murs, des photos d’acteurs, de comédiens et d’artistes du cirque. Assis à une table à côté de nous un vieux monsieur d’une rare élégance: un pantalon écossais bleu et rouge, un blazer bleu marine, une cravate et une canne dont le pommeau représente la tête d’un lion. A une autre table, un jongleur de retour du Maroc et en partance pour la Suède. Le vieux monsieur n’est autre que le prince du cirque, Emilien Bouglione, trapéziste, dresseur de chevaux et durablement propriétaire du cirque d’hiver. C’est lui qui a coaché Tony Curtis dans le film » Trapèze » sorti en 1956 avec Burt Lancaster (ancien trapéziste) et Gina Lollobrigida. Le film a été tourné au cirque d’hiver. Le chef, un grand homme musclé, m’apporte des livres racontant la vie d’Emilien Bouglione. Jeune, il ressemblait étonnamment à Clark Gable. Alors que nous quittons le restaurant où nous avons très bien déjeuné dans une ambiance familiale et artistique, Emilien Bouglione se lève pour nous dire au revoir. Un petit tour chez Emmaus, boulevard Baumarchais, et nous retrouvons ma soeur au Bon Marché. J’achète du chocolat Bonnat pour Stéphane à la Grande Epicerie et des scones. Avant de regagner Sceaux, nous nous installons dans des fauteuils dans le jardin du Luxembourg et observons les enfants qui jouent avec des voiliers sur le bassin.

En sortant, nous allons découvrir l’église saint Jean Bosco, une église Art déco dont la construction s’est achevée en 1938. Devant l’autel, une équipe tourne un mariage pour un film. Les comédiens et le faux prêtre sont régulièrement pris de fous rires. Les enfants ont faim. Je leur propose que nous trouvions un restaurant rue Oberkampf. Le hasard nous conduit à pousser la porte des Petits Papiers. Sur les murs, des photos d’acteurs, de comédiens et d’artistes du cirque. Assis à une table à côté de nous un vieux monsieur d’une rare élégance: un pantalon écossais bleu et rouge, un blazer bleu marine, une cravate et une canne dont le pommeau représente la tête d’un lion. A une autre table, un jongleur de retour du Maroc et en partance pour la Suède. Le vieux monsieur n’est autre que le prince du cirque, Emilien Bouglione, trapéziste, dresseur de chevaux et durablement propriétaire du cirque d’hiver. C’est lui qui a coaché Tony Curtis dans le film » Trapèze » sorti en 1956 avec Burt Lancaster (ancien trapéziste) et Gina Lollobrigida. Le film a été tourné au cirque d’hiver. Le chef, un grand homme musclé, m’apporte des livres racontant la vie d’Emilien Bouglione. Jeune, il ressemblait étonnamment à Clark Gable. Alors que nous quittons le restaurant où nous avons très bien déjeuné dans une ambiance familiale et artistique, Emilien Bouglione se lève pour nous dire au revoir. Un petit tour chez Emmaus, boulevard Baumarchais, et nous retrouvons ma soeur au Bon Marché. J’achète du chocolat Bonnat pour Stéphane à la Grande Epicerie et des scones. Avant de regagner Sceaux, nous nous installons dans des fauteuils dans le jardin du Luxembourg et observons les enfants qui jouent avec des voiliers sur le bassin.

Jeudi, nous sortons du métro à Ranelagh et marchons, guidée par Victoire, jusqu’au musée Marmottan. Je n’ai aucun repère dans ce quartier que j’ai toujours boudé car il était loin et froid. Pas un café. Seulement de grandes allées boisées. J’imagine des élégantes se promenant dans des calèches à la Belle Epoque. Maupassant et Proust ne sont pas loin avec leurs comtesses à voilette, leurs dandys parfumés et leurs maris bedonnants et trompés. Ma soeur arrive dans un très élégant tailleur pantalon gris à rayures bleues. Nous découvrons la peinture du danois Kroyer qui me rappelle les toiles de Sorolla l’Espagnol. Kroyer reconstitue avec beaucoup de sensibilité des scènes de famille intimistes. Le travail de Monet ne nous passionne pas. Devant les dernières toiles dans lesquelles se lit sa presque totale cécité, je repense à un roman que j’avais beaucoup aimé écrit par Michel Bernard « Les deux remords de Claude Monet ». Il y était beaucoup question de son amitié pour Frédéric Bazille, le seul peintre de la bande à appartenir à un milieu bourgeois fortuné. Bazille avait acheté des toiles de Monet pour l’aider à subvenir aux besoins de sa famille.

Jeudi, nous sortons du métro à Ranelagh et marchons, guidée par Victoire, jusqu’au musée Marmottan. Je n’ai aucun repère dans ce quartier que j’ai toujours boudé car il était loin et froid. Pas un café. Seulement de grandes allées boisées. J’imagine des élégantes se promenant dans des calèches à la Belle Epoque. Maupassant et Proust ne sont pas loin avec leurs comtesses à voilette, leurs dandys parfumés et leurs maris bedonnants et trompés. Ma soeur arrive dans un très élégant tailleur pantalon gris à rayures bleues. Nous découvrons la peinture du danois Kroyer qui me rappelle les toiles de Sorolla l’Espagnol. Kroyer reconstitue avec beaucoup de sensibilité des scènes de famille intimistes. Le travail de Monet ne nous passionne pas. Devant les dernières toiles dans lesquelles se lit sa presque totale cécité, je repense à un roman que j’avais beaucoup aimé écrit par Michel Bernard « Les deux remords de Claude Monet ». Il y était beaucoup question de son amitié pour Frédéric Bazille, le seul peintre de la bande à appartenir à un milieu bourgeois fortuné. Bazille avait acheté des toiles de Monet pour l’aider à subvenir aux besoins de sa famille.

Près de la place de Passy, les filles vont déjeuner au Mac Do tandis que ma soeur et moi nous installons à la terrasse d’une brasserie et commandons chacune un poke bowl. Virginie appuie fort sur la nostalgie qui m’habite depuis que j’ai quitté Paris et sur ces phrases parfumées aux regrets. Elle passe sous silence ma capacité à avoir réussi à m’acclimater à un environnement hostile et très éloigné de ma nature profonde et à y trouver du beau et de la sagesse quotidienne auprès de Muguette, la philosophe au bâton bleu du plateau. Maintenant, je sais trois choses essentielles: un, que j’ai besoin d’une maison avec une histoire forte et jouant son rôle de maison de famille, deux, que j’ai envie d’écrire en voyageant et trois que je souhaite être incinérée et que mes cendres soient dispersées à un col du mont Viso, dans le Queyras. Ensuite, les proches qui auront eu le courage d’entreprendre cette marche passeront la nuit une soirée joyeuse dans un refuge.

Près de la place de Passy, les filles vont déjeuner au Mac Do tandis que ma soeur et moi nous installons à la terrasse d’une brasserie et commandons chacune un poke bowl. Virginie appuie fort sur la nostalgie qui m’habite depuis que j’ai quitté Paris et sur ces phrases parfumées aux regrets. Elle passe sous silence ma capacité à avoir réussi à m’acclimater à un environnement hostile et très éloigné de ma nature profonde et à y trouver du beau et de la sagesse quotidienne auprès de Muguette, la philosophe au bâton bleu du plateau. Maintenant, je sais trois choses essentielles: un, que j’ai besoin d’une maison avec une histoire forte et jouant son rôle de maison de famille, deux, que j’ai envie d’écrire en voyageant et trois que je souhaite être incinérée et que mes cendres soient dispersées à un col du mont Viso, dans le Queyras. Ensuite, les proches qui auront eu le courage d’entreprendre cette marche passeront la nuit une soirée joyeuse dans un refuge.

Les filles prennent le métro à Iéna. Je les rejoindrai en marchant du côté de la tour saint Jean. Je n’aime pas ce quartier mais j’ai envie de marcher et de rester à l’air libre. Librairie Delamain, place Colette, j’achète « Leçons d’un siècle d’une vie » d’Edgar Morin et « Le ghetto intérieur » de Santiago H. Amigorena. Devant le Conseil d’Etat, une manifestation d’anti pass sanitaire. L’air est léger. Je retrouve les filles qui ont achevé leurs emplettes et nous reprenons le RER à Luxembourg après avoir bu un jus de fruits non loin de la place saint Michel. Contre toute attente, les filles parviennent à fermer leurs valises en dépit de leurs nombreux achats dont des livres.

Vendredi, dans l’Intercité Paris-Nevers, le calme est absolu. Un paysage vert défile sur un ciel gris. Victoire est plongée dans un roman d’Eric-Emmanuel Schmitt. Céleste écoute sa playlist. Paris, lentement, s’éloigne. Un Paris d’août comme dans un livre de Modiano. Les filles ont adoré le 59, rue de Rivoli, immeuble occupé depuis 1999 par un collectif d’artistes venus du monde entier et s’y relayant. Dans le train, j’ai écrit ma chronique. Mes doigts sont tachetés d’encre verte. Je vous raconterai notre rencontre avec Emilien Bouglione, prince du cirque d’hiver, dans un petit restaurant familial comme je les affectionne. Hier, on m’a dit que j’étais une nostalgique. En fait, je me sens comme une héroïne de l’un des romans de Zweig évoluant dans la Mitteleuropa des années 20 à 30. Comme quoi, on peut être très ancré dans un quotidien globalement pesant dont on s’attache pourtant à tirer le meilleur et, parfois, s’amuser à rêver sa vie.

Vendredi, dans l’Intercité Paris-Nevers, le calme est absolu. Un paysage vert défile sur un ciel gris. Victoire est plongée dans un roman d’Eric-Emmanuel Schmitt. Céleste écoute sa playlist. Paris, lentement, s’éloigne. Un Paris d’août comme dans un livre de Modiano. Les filles ont adoré le 59, rue de Rivoli, immeuble occupé depuis 1999 par un collectif d’artistes venus du monde entier et s’y relayant. Dans le train, j’ai écrit ma chronique. Mes doigts sont tachetés d’encre verte. Je vous raconterai notre rencontre avec Emilien Bouglione, prince du cirque d’hiver, dans un petit restaurant familial comme je les affectionne. Hier, on m’a dit que j’étais une nostalgique. En fait, je me sens comme une héroïne de l’un des romans de Zweig évoluant dans la Mitteleuropa des années 20 à 30. Comme quoi, on peut être très ancré dans un quotidien globalement pesant dont on s’attache pourtant à tirer le meilleur et, parfois, s’amuser à rêver sa vie.

Dimanche. Hier, de magnifiques retrouvailles avec Constance que je connais depuis plus de trente ans et qui est revenue en France avec sa famille après dix ans à Washington. A l’âge de vingt ans, Constance et moi nous décrivions comme de bons petits soldats courageux qui allaient au front sans sourciller. Nous avons eu cette immense chance que tout ce que nous avons traversé nous fasse continuer à grandir sans nous séparer. Constance, ce sont des milliers d’heures à partager autour d’un thé ou d’une salade composée, à regarder un feu de cheminée ou à contempler la mer changeante depuis Varengeville où Constance a de très fortes attaches, échanger des lettres depuis le Sri-Lanka ou la Côte d’Ivoire quand Constance y effectuait des missions humanitaires ou lui écrire depuis nos étapes du « tour du monde ». Constance, c’est une parole vraie, un regard qui porte loin, un coeur noble, une créativité de sculpteur et de photographe, un rire contagieux, une énergie vitale remarquable, une main qui transmet et un ancrage très fort dans le présent. Olivier, son mari, et leurs deux fils ont une sacrée chance de l’avoir pour femme et maman! Comme elles sont précieuses ces amitiés au long cours, encore plus pour quelqu’un qui a, trop tôt, fait l’expérience douloureuse du « loin des yeux loin du coeur ». Muguette est fatiguée. Cela me préoccupe. Encore deux jours de travail et l’heure des vraies vacances en Haute-Corse aura sonné. Notre maman arrive demain du Gard pour veiller sur les animaux. Muguette se réjouit de la revoir. Je vous retrouve début septembre pour le récit de nos aventures corses qui, je l’espère, feront la part belle aux marches en montagne. Un bel été à vous toutes et tous!

Dimanche. Hier, de magnifiques retrouvailles avec Constance que je connais depuis plus de trente ans et qui est revenue en France avec sa famille après dix ans à Washington. A l’âge de vingt ans, Constance et moi nous décrivions comme de bons petits soldats courageux qui allaient au front sans sourciller. Nous avons eu cette immense chance que tout ce que nous avons traversé nous fasse continuer à grandir sans nous séparer. Constance, ce sont des milliers d’heures à partager autour d’un thé ou d’une salade composée, à regarder un feu de cheminée ou à contempler la mer changeante depuis Varengeville où Constance a de très fortes attaches, échanger des lettres depuis le Sri-Lanka ou la Côte d’Ivoire quand Constance y effectuait des missions humanitaires ou lui écrire depuis nos étapes du « tour du monde ». Constance, c’est une parole vraie, un regard qui porte loin, un coeur noble, une créativité de sculpteur et de photographe, un rire contagieux, une énergie vitale remarquable, une main qui transmet et un ancrage très fort dans le présent. Olivier, son mari, et leurs deux fils ont une sacrée chance de l’avoir pour femme et maman! Comme elles sont précieuses ces amitiés au long cours, encore plus pour quelqu’un qui a, trop tôt, fait l’expérience douloureuse du « loin des yeux loin du coeur ». Muguette est fatiguée. Cela me préoccupe. Encore deux jours de travail et l’heure des vraies vacances en Haute-Corse aura sonné. Notre maman arrive demain du Gard pour veiller sur les animaux. Muguette se réjouit de la revoir. Je vous retrouve début septembre pour le récit de nos aventures corses qui, je l’espère, feront la part belle aux marches en montagne. Un bel été à vous toutes et tous!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

« Un homme se fixe la tâche de dessiner le monde. Tout au long des années, il peuple l’espace d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfes, de maisons, d’instruments, d’astres, de chevaux et de personnes. Peu avant de mourir, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l’image de son visage. » Borges, El Hacedor.