Sur le plateau, l’automne poursuit sa route. Les filles du feu de Nerval sont passées par-là. Elles ont laissé leurs longues chevelures fauves, dorées et brunes. Les sous-bois sont comme des toiles de Klimt. Les pas s’enfoncent dans un tapis épais de feuilles vertes, rouges et jaunes. Ce matin, sur le vélo, alors que je constatais que Fantôme et moi n’avions pas vu de chevreuils depuis plusieurs semaines, j’entendais des branches craquer et voyais s’éloigner, sautillant, le petit derrière blanc d’un cervidé. Plus je vieillis et plus le plaisir que je ressens dans cette communion quotidienne avec la nature augmente. La nature et les animaux ne sont jamais décevants. Jour après jour, ils tiennent toutes leurs promesses. Ils sont ravissement, joie, quiétude, leçon de vie. Tous les matins, à six heures, quand Fantôme m’entend avancer en sabots sur le long tapis du couloir desservant les chambres, il se relève, dresse les oreilles et bat de la queue. Il est comme l’amoureux qui voit arriver celle qu’il aime si ce n’est qu’il est un amoureux qui ne se lasse jamais. Son coeur bat toujours aussi vite. Ses témoignages de tendresse sont toujours aussi forts. Jamais, Fantôme ne me verra comme un vieux vêtement confortable, un manteau par exemple, mieux, une paire de chaussures en cuir assoupli par les années et dans laquelle les pieds se glissent sans effort, avec bonheur mais sans reconnaissance.

Sur le plateau, l’automne poursuit sa route. Les filles du feu de Nerval sont passées par-là. Elles ont laissé leurs longues chevelures fauves, dorées et brunes. Les sous-bois sont comme des toiles de Klimt. Les pas s’enfoncent dans un tapis épais de feuilles vertes, rouges et jaunes. Ce matin, sur le vélo, alors que je constatais que Fantôme et moi n’avions pas vu de chevreuils depuis plusieurs semaines, j’entendais des branches craquer et voyais s’éloigner, sautillant, le petit derrière blanc d’un cervidé. Plus je vieillis et plus le plaisir que je ressens dans cette communion quotidienne avec la nature augmente. La nature et les animaux ne sont jamais décevants. Jour après jour, ils tiennent toutes leurs promesses. Ils sont ravissement, joie, quiétude, leçon de vie. Tous les matins, à six heures, quand Fantôme m’entend avancer en sabots sur le long tapis du couloir desservant les chambres, il se relève, dresse les oreilles et bat de la queue. Il est comme l’amoureux qui voit arriver celle qu’il aime si ce n’est qu’il est un amoureux qui ne se lasse jamais. Son coeur bat toujours aussi vite. Ses témoignages de tendresse sont toujours aussi forts. Jamais, Fantôme ne me verra comme un vieux vêtement confortable, un manteau par exemple, mieux, une paire de chaussures en cuir assoupli par les années et dans laquelle les pieds se glissent sans effort, avec bonheur mais sans reconnaissance.

Depuis les premières gelées, j’ai suspendu, comme tous les ans, des boules de graisse sur les poutres de la terrasse et à la rambarde en fer de mon bureau. Pendant les séances, quelle joie d’observer le ballet ininterrompu des mésanges charbonnières, des moineaux et des rossignols. Hier, Victoire m’a dit avoir longuement regardé depuis la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée un oiseau magnifique au corps long, au grand bec, plumage noir et blanc avec une tâche rouge sur le dessus de la tête et sous le ventre. Je l’avais vu aussi quelques jours avant et avais été fascinée par la beauté de cet oiseau qui ne s’était encore jamais invité dans le jardin. Il s’agissait d’un pic épeiche, d’un mâle car la femelle n’a pas de tâche rouge sur la tête. C’est amusant de constater que dans le règne animal, la nature a doté les mâles des plus beaux atours. Sans doute car les femelles sont exigeantes et que pour les séduire il faut déployer beaucoup d’énergie! Cela me rappelle la scène si amusante dans « l’Avare » avec Louis de Funès campant Harpagon et faisant la cour à Mariane habillé en paon. Depuis que nous vivons ici, j’ai très souvent la chance de voir voler des pic-verts et, la première fois, n’en ayant jamais observé ailleurs que dans des livres, j’avais pensé qu’il s’agissait d’un oiseau exotique échappé d’une volière.

Depuis les premières gelées, j’ai suspendu, comme tous les ans, des boules de graisse sur les poutres de la terrasse et à la rambarde en fer de mon bureau. Pendant les séances, quelle joie d’observer le ballet ininterrompu des mésanges charbonnières, des moineaux et des rossignols. Hier, Victoire m’a dit avoir longuement regardé depuis la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée un oiseau magnifique au corps long, au grand bec, plumage noir et blanc avec une tâche rouge sur le dessus de la tête et sous le ventre. Je l’avais vu aussi quelques jours avant et avais été fascinée par la beauté de cet oiseau qui ne s’était encore jamais invité dans le jardin. Il s’agissait d’un pic épeiche, d’un mâle car la femelle n’a pas de tâche rouge sur la tête. C’est amusant de constater que dans le règne animal, la nature a doté les mâles des plus beaux atours. Sans doute car les femelles sont exigeantes et que pour les séduire il faut déployer beaucoup d’énergie! Cela me rappelle la scène si amusante dans « l’Avare » avec Louis de Funès campant Harpagon et faisant la cour à Mariane habillé en paon. Depuis que nous vivons ici, j’ai très souvent la chance de voir voler des pic-verts et, la première fois, n’en ayant jamais observé ailleurs que dans des livres, j’avais pensé qu’il s’agissait d’un oiseau exotique échappé d’une volière.

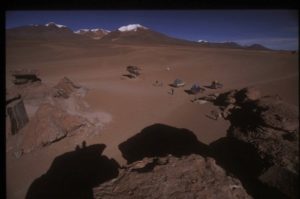

Samedi soir, la maison sent l’Inde, le Nord de l’Inde. Pour ce dîner prévu de longue date avec deux couples d’amis et sept enfants au total dont l’une de mes filleules, Pauline, que sa maman qui court dimanche son tout premier marathon nous a confiée, j’ai préparé un poulet Shahi Korma avec des cachemiris naans. On trouve des préparations dans les grandes surfaces. Elles se présentent dans des boîtes cartonnées avec des motifs roses, dorés et bleus qui vous propulsent directement au beau milieu d’un film de Bollywood! Il suffit seulement de faire cuir le riz d’un côté et revenir des blancs de poulet d’un autre avant d’ajouter le mélange d’épices, le lait entier et la crème fraîche. A chaque fois que je cuisine ce plat, je suis transportée à Leh, capitale du Ladakh dans l’état du Jamu et Cachemire, située entre le Pakistan et le Tibet, à 3500 mètres d’altitude.

Samedi soir, la maison sent l’Inde, le Nord de l’Inde. Pour ce dîner prévu de longue date avec deux couples d’amis et sept enfants au total dont l’une de mes filleules, Pauline, que sa maman qui court dimanche son tout premier marathon nous a confiée, j’ai préparé un poulet Shahi Korma avec des cachemiris naans. On trouve des préparations dans les grandes surfaces. Elles se présentent dans des boîtes cartonnées avec des motifs roses, dorés et bleus qui vous propulsent directement au beau milieu d’un film de Bollywood! Il suffit seulement de faire cuir le riz d’un côté et revenir des blancs de poulet d’un autre avant d’ajouter le mélange d’épices, le lait entier et la crème fraîche. A chaque fois que je cuisine ce plat, je suis transportée à Leh, capitale du Ladakh dans l’état du Jamu et Cachemire, située entre le Pakistan et le Tibet, à 3500 mètres d’altitude.

Stéphane et moi avons adoré cette ville, cette région faite de larges vallées, de monastères bouddhistes accrochés aux flancs des montagnes et de rivières à l’eau glaciale qu’enjambent des ponts en bois peu rassurants. Nous sommes arrivés à Leh presque directement depuis la France où nous étions repassés embrasser nos familles et nos amis après l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale et le Canada. Nous étions passés de l’aéroport international de New-Delhi à l’aéroport national. Nous avions très peu de temps pour la correspondance. Dans la salle d’embarquement, nous avions échangé avec un groupe d’Italiens qui avaient partagé avec nous des morceaux de vieux parmesan arrachés à un énorme bloc tiré d’un sac à dos.

Stéphane et moi avons adoré cette ville, cette région faite de larges vallées, de monastères bouddhistes accrochés aux flancs des montagnes et de rivières à l’eau glaciale qu’enjambent des ponts en bois peu rassurants. Nous sommes arrivés à Leh presque directement depuis la France où nous étions repassés embrasser nos familles et nos amis après l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale et le Canada. Nous étions passés de l’aéroport international de New-Delhi à l’aéroport national. Nous avions très peu de temps pour la correspondance. Dans la salle d’embarquement, nous avions échangé avec un groupe d’Italiens qui avaient partagé avec nous des morceaux de vieux parmesan arrachés à un énorme bloc tiré d’un sac à dos.

A Leh, nous avions pris nos quartiers dans un petit hôtel dont le jardin était planté d’abricotiers. Nous arrivions quelques jours avant l’attentat des tours jumelles à New-York. Le confort de notre chambre était spartiate. Elle ressemblait davantage à la cellule d’un moine. L’eau, quand elle coulait, était froide et la ville n’avait pas d’électricité toute la journée. Le soir, quand nous rentrions nous coucher, nous passions devant la petite boutique d’un teinturier. A la lumière faible et vacillante des bougies, il repassait un Himalaya de vêtements, jour après jour. A Leh, nous avions pris l’habitude d’aller dîner dans un restaurant auquel on accédait par un escalier aussi raide que ceux qui desservent les maisons à Bonifaccio où il fallait sans cesse repousser les envahisseurs. Une baie vitrée donnait sur l’une des rues les plus vivantes de Leh. C’est dans cette rue que nous avions acheté du tissu et demandé à un couturier de nous coudre des sacs à viande. Le mien ne quitte presque plus le divan de mon cabinet. Mais il était de l’aventure dans le camping au bord de la Restonica cet été. Curieusement, à chaque fois que je le lave, je retrouve intacte l’odeur qui flottait dans la petite boutique du tisserand.

A Leh, nous avions pris nos quartiers dans un petit hôtel dont le jardin était planté d’abricotiers. Nous arrivions quelques jours avant l’attentat des tours jumelles à New-York. Le confort de notre chambre était spartiate. Elle ressemblait davantage à la cellule d’un moine. L’eau, quand elle coulait, était froide et la ville n’avait pas d’électricité toute la journée. Le soir, quand nous rentrions nous coucher, nous passions devant la petite boutique d’un teinturier. A la lumière faible et vacillante des bougies, il repassait un Himalaya de vêtements, jour après jour. A Leh, nous avions pris l’habitude d’aller dîner dans un restaurant auquel on accédait par un escalier aussi raide que ceux qui desservent les maisons à Bonifaccio où il fallait sans cesse repousser les envahisseurs. Une baie vitrée donnait sur l’une des rues les plus vivantes de Leh. C’est dans cette rue que nous avions acheté du tissu et demandé à un couturier de nous coudre des sacs à viande. Le mien ne quitte presque plus le divan de mon cabinet. Mais il était de l’aventure dans le camping au bord de la Restonica cet été. Curieusement, à chaque fois que je le lave, je retrouve intacte l’odeur qui flottait dans la petite boutique du tisserand.

C’est dans ce restaurant exclusivement fréquenté par des Occidentaux que nous avons découvert les cachemiris naans. Des petits pains plats fourrés de noix de cajou, d’amandes et de cerises. Un délice! Lors d’une escapade de trois jours à Budapest, nous étions ravis d’en retrouver dans un restaurant indien situé non loin de l’avenue Andrassy. De longues années après, j’ai encore le regret que Stéphane ait revendu à son associé ses parts dans un appartement que tous deux avaient restauré à Budapest.

C’est dans ce restaurant exclusivement fréquenté par des Occidentaux que nous avons découvert les cachemiris naans. Des petits pains plats fourrés de noix de cajou, d’amandes et de cerises. Un délice! Lors d’une escapade de trois jours à Budapest, nous étions ravis d’en retrouver dans un restaurant indien situé non loin de l’avenue Andrassy. De longues années après, j’ai encore le regret que Stéphane ait revendu à son associé ses parts dans un appartement que tous deux avaient restauré à Budapest.

Nous arrivions au Ladak à la toute fin de l’été. La région se préparait à entrer dans ce si long hiver que ne précède aucun automne. Les rivières seraient gelées, des villages coupés du reste du monde. Des bouses écrasées en galette séchaient sur des murs exposées au soleil. Elles serviraient de combustible quand, dehors, la température tomberait à -30°. Des femmes battaient au fléau le blé. Une poussière dorée s’élevait dans l’air sec et pur. Sur le terrain de polo, des hommes disputaient un match. Je souriais que la perfide Albion ait pu laisser une telle emprunte sur l’ancienne perle du royaume. Plus le colonisateur était dur avec les colonisés, moins il cherchait à les aider et plus le lien, après l’indépendance, a été fort. Syndrome de Stockholm?

Nous arrivions au Ladak à la toute fin de l’été. La région se préparait à entrer dans ce si long hiver que ne précède aucun automne. Les rivières seraient gelées, des villages coupés du reste du monde. Des bouses écrasées en galette séchaient sur des murs exposées au soleil. Elles serviraient de combustible quand, dehors, la température tomberait à -30°. Des femmes battaient au fléau le blé. Une poussière dorée s’élevait dans l’air sec et pur. Sur le terrain de polo, des hommes disputaient un match. Je souriais que la perfide Albion ait pu laisser une telle emprunte sur l’ancienne perle du royaume. Plus le colonisateur était dur avec les colonisés, moins il cherchait à les aider et plus le lien, après l’indépendance, a été fort. Syndrome de Stockholm?

En préparant ce dîner, je revis cette partie de notre tour du monde, celle que j’ai préférée avec l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, la Patagonie chilienne et le Népal. Je remue les morceaux de poulet nageant au milieu d’une mer de crème et d’épices: piment rouge, poivre noir, curcuma, cumin, cannelle, cardamone, fenugrec et clou de girofle. Dans mon cabinet, avec mes patients, nous convoquons souvent les mémoire olfactive et gustative. Les odeurs et les goûts sont un stimulateur de souvenirs étonnant! Chacun a son souvenir lié à une personne avec laquelle il entretenait un lien fort. Il y a les pigeons aux petits-pois frais d’une mamie, le chocolat râpé sur des grandes tartines beurrées d’une arrière grand-mère, la fleur d’oranger du riz au lait d’une marraine, le parfum d’une maman, l’odeur de l’huile de lin dans l’atelier d’un papa. En ce qui me concerne, je repense avec nostalgie aux beignets de notre grand-mère maternelle, à la tarte au chocolat de notre père et, quand je dors chez notre mère, l’odeur et la douceur des draps et des serviettes de toilette font remonter mille et un souvenirs d’enfance. Récemment, j’ai changé le produit que j’utilise pour laver le linge et Céleste m’a déjà demandé plusieurs fois de revenir à l’ancien car cela ne sentait pas « comme d’habitude ».

En préparant ce dîner, je revis cette partie de notre tour du monde, celle que j’ai préférée avec l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, la Patagonie chilienne et le Népal. Je remue les morceaux de poulet nageant au milieu d’une mer de crème et d’épices: piment rouge, poivre noir, curcuma, cumin, cannelle, cardamone, fenugrec et clou de girofle. Dans mon cabinet, avec mes patients, nous convoquons souvent les mémoire olfactive et gustative. Les odeurs et les goûts sont un stimulateur de souvenirs étonnant! Chacun a son souvenir lié à une personne avec laquelle il entretenait un lien fort. Il y a les pigeons aux petits-pois frais d’une mamie, le chocolat râpé sur des grandes tartines beurrées d’une arrière grand-mère, la fleur d’oranger du riz au lait d’une marraine, le parfum d’une maman, l’odeur de l’huile de lin dans l’atelier d’un papa. En ce qui me concerne, je repense avec nostalgie aux beignets de notre grand-mère maternelle, à la tarte au chocolat de notre père et, quand je dors chez notre mère, l’odeur et la douceur des draps et des serviettes de toilette font remonter mille et un souvenirs d’enfance. Récemment, j’ai changé le produit que j’utilise pour laver le linge et Céleste m’a déjà demandé plusieurs fois de revenir à l’ancien car cela ne sentait pas « comme d’habitude ».

Samedi, nous avons donc dîné dans le Nord de l’Inde. Si Céleste, Victoire et Pauline avaient été se mettre au lit assez tôt, les plus jeunes, Léonie, Gabin, Augustin et Louis, après avoir sauté tant et plus sur notre lit, puis sur le trampoline, avaient transformé la mezzanine en boîte de nuit. Bien que la baie vitrée soit fermée, les musiques nous parvenaient et il était assez facile de deviner que Louis s’était auto-proclamé DJ de la soirée! Je lui ai promis que lorsque nous fêterons notre entrée dans notre cinquième décade, il se verra confier l’animation de la fête. Je savais que Louis était aux commandes car nous avions droit à un pot-pourri des années 80: « On va s’aimer », « I was made for lovin’ you », « Les démons de minuit », « Macumba » ou bien encore « I love rock’n roll » et « Long train runnin’ « . Quand notre neveu, Valentin, a retrouvé ses parents après une semaine passée avec nous dans le Finistère, son père qui a une sainte horreur de la musique des années 80 était horrifié de l’entendre chanter sous la douche les paroles de la chanson « les démons de minuit ». Cela m’a beaucoup amusée!

Samedi, nous avons donc dîné dans le Nord de l’Inde. Si Céleste, Victoire et Pauline avaient été se mettre au lit assez tôt, les plus jeunes, Léonie, Gabin, Augustin et Louis, après avoir sauté tant et plus sur notre lit, puis sur le trampoline, avaient transformé la mezzanine en boîte de nuit. Bien que la baie vitrée soit fermée, les musiques nous parvenaient et il était assez facile de deviner que Louis s’était auto-proclamé DJ de la soirée! Je lui ai promis que lorsque nous fêterons notre entrée dans notre cinquième décade, il se verra confier l’animation de la fête. Je savais que Louis était aux commandes car nous avions droit à un pot-pourri des années 80: « On va s’aimer », « I was made for lovin’ you », « Les démons de minuit », « Macumba » ou bien encore « I love rock’n roll » et « Long train runnin’ « . Quand notre neveu, Valentin, a retrouvé ses parents après une semaine passée avec nous dans le Finistère, son père qui a une sainte horreur de la musique des années 80 était horrifié de l’entendre chanter sous la douche les paroles de la chanson « les démons de minuit ». Cela m’a beaucoup amusée!

Dans son lit, Céleste qui, quand elle veut dormir, s’attend à ce que tout le monde arrête de vivre, ne s’amusait pas! Elle me criait de faire cesser ce vacarme car ELLE était fatiguée et qu’ELLE voulait dormir. Pauline et Victoire, elles, ne semblaient pas affecter par l’ambiance night-club de la maison. Bonne mère, je n’ai pas rappelé à Céleste le nombre de fois où MOI aussi j’aurais aimé dormir et qu’elle faisait la java avec ses amies. Je suis montée à l’étage calmer le jeu et dire à mon DJ préféré, mon futur Travolta des pistes, mon clone au masculin, mon Louis qui aura dix ans jeudi, que sa grande soeur n’arrivait pas à dormir. Et les petits démons de minuit ont revu à la baisse le volume sonore!

Dans son lit, Céleste qui, quand elle veut dormir, s’attend à ce que tout le monde arrête de vivre, ne s’amusait pas! Elle me criait de faire cesser ce vacarme car ELLE était fatiguée et qu’ELLE voulait dormir. Pauline et Victoire, elles, ne semblaient pas affecter par l’ambiance night-club de la maison. Bonne mère, je n’ai pas rappelé à Céleste le nombre de fois où MOI aussi j’aurais aimé dormir et qu’elle faisait la java avec ses amies. Je suis montée à l’étage calmer le jeu et dire à mon DJ préféré, mon futur Travolta des pistes, mon clone au masculin, mon Louis qui aura dix ans jeudi, que sa grande soeur n’arrivait pas à dormir. Et les petits démons de minuit ont revu à la baisse le volume sonore!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner