Un samedi tout vert et humide. Ce matin, voici ce que je postais sur Instagram: « Hier, rencontrer la directrice des soins, charmante, d’une clinique psychiatrique. Avoir le coeur qui se serre à la vue des patients quittant la structure après une hospitalisation longue durée en captant leur peur de ne pas parvenir à faire face aux obligations du quotidien et replonger, percevoir aussi toutes les attentes d’un proche qui espère que tout ira bien, parle doucement, porte les valises. Si une sophrologue, salariée, accomplit un véritable accompagnement s’agissant des patients revenant toutes les semaines à la clinique, la sophrologue qui est partie intervenait très peu auprès des patients hospitalisés et son rôle pouvait se borner à de la relaxation dynamique. Retrouver avec joie une amie de plus de trente ans dans les rues de Fontainebleau et l’écouter parler de sa famille et de ses projets. Marcher avec Stéphane (pas de train et trop de fatigue pour conduire) dans les allées du château où, dés dimanche, des artistes exposeront des oeuvres dont Françoise Pétrovitch. Le soir, rejoindre les lycéens à l’aumônerie avec ma quiche sous le bras pour une séance portant sur la notion de consentement dans les relations sexuelles. Echanges très libres avec les jeunes qui, parfois, grandissent dans des familles qui n’abordent jamais cette question. Rappeler qu’on a le temps, tout le temps de tomber amoureux, d’apprendre à se connaitre, se respecter pour se donner l’un à l’autre. Xavier, le Père, était épatant notamment quand il a abordé l’homosexualité et a rappelé qu’elle n’était pas une maladie dont on guérit. Il a exprimé ce que je pense pleinement: si Jésus revenait en 2023, il ne demanderait pas à ses disciples leur orientation sexuelle. Jeudi, j’ai accueilli pour la première fois au cabinet un couple de mamans ayant conçu leur fils à Barcelone. Sur la route du retour, hier soir, je rencontre Louis et Céleste en moto. Louis me sert d’escorte. Le plateau est de plus en plus vert. Les branches du sapin ne bougent pas. Ce matin, sur le podcast, un épisode consacré à Claude alias THE STREET YETI. Bon samedi! »

Un samedi tout vert et humide. Ce matin, voici ce que je postais sur Instagram: « Hier, rencontrer la directrice des soins, charmante, d’une clinique psychiatrique. Avoir le coeur qui se serre à la vue des patients quittant la structure après une hospitalisation longue durée en captant leur peur de ne pas parvenir à faire face aux obligations du quotidien et replonger, percevoir aussi toutes les attentes d’un proche qui espère que tout ira bien, parle doucement, porte les valises. Si une sophrologue, salariée, accomplit un véritable accompagnement s’agissant des patients revenant toutes les semaines à la clinique, la sophrologue qui est partie intervenait très peu auprès des patients hospitalisés et son rôle pouvait se borner à de la relaxation dynamique. Retrouver avec joie une amie de plus de trente ans dans les rues de Fontainebleau et l’écouter parler de sa famille et de ses projets. Marcher avec Stéphane (pas de train et trop de fatigue pour conduire) dans les allées du château où, dés dimanche, des artistes exposeront des oeuvres dont Françoise Pétrovitch. Le soir, rejoindre les lycéens à l’aumônerie avec ma quiche sous le bras pour une séance portant sur la notion de consentement dans les relations sexuelles. Echanges très libres avec les jeunes qui, parfois, grandissent dans des familles qui n’abordent jamais cette question. Rappeler qu’on a le temps, tout le temps de tomber amoureux, d’apprendre à se connaitre, se respecter pour se donner l’un à l’autre. Xavier, le Père, était épatant notamment quand il a abordé l’homosexualité et a rappelé qu’elle n’était pas une maladie dont on guérit. Il a exprimé ce que je pense pleinement: si Jésus revenait en 2023, il ne demanderait pas à ses disciples leur orientation sexuelle. Jeudi, j’ai accueilli pour la première fois au cabinet un couple de mamans ayant conçu leur fils à Barcelone. Sur la route du retour, hier soir, je rencontre Louis et Céleste en moto. Louis me sert d’escorte. Le plateau est de plus en plus vert. Les branches du sapin ne bougent pas. Ce matin, sur le podcast, un épisode consacré à Claude alias THE STREET YETI. Bon samedi! »

Et puis, j’ai fait ce qui m’arrive souvent: aller dans les archives de mon blog comme on saute à pieds joints dans des dessins réalisés à la craie sur un bout de trottoir londonien et être ramenée dans le passé. Je me suis retrouvée fin mai 2015 entre la communion de Victoire passée et la profession de foi de Céleste à venir sur fond de cirque, de représentation de la chorale du collège, de guinguette au Festivox et de Fabuloserie. Fantôme avait cinq ans. Quand je vois ma tête sur les photos, je me rappelle ma fatigue. Tout enchainer, accueillir famille et amis, préparer les célébrations, les repas, vouloir que les enfants conservent de beaux souvenirs de ces temps forts, que tout le monde soit heureux, tout en travaillant, parfois, dix heures par jour.

Et puis, j’ai fait ce qui m’arrive souvent: aller dans les archives de mon blog comme on saute à pieds joints dans des dessins réalisés à la craie sur un bout de trottoir londonien et être ramenée dans le passé. Je me suis retrouvée fin mai 2015 entre la communion de Victoire passée et la profession de foi de Céleste à venir sur fond de cirque, de représentation de la chorale du collège, de guinguette au Festivox et de Fabuloserie. Fantôme avait cinq ans. Quand je vois ma tête sur les photos, je me rappelle ma fatigue. Tout enchainer, accueillir famille et amis, préparer les célébrations, les repas, vouloir que les enfants conservent de beaux souvenirs de ces temps forts, que tout le monde soit heureux, tout en travaillant, parfois, dix heures par jour.

J’ai relu avec plaisir cette chronique et ai senti remonter toutes les émotions. Maintenant, j’attends que notre ainée se réveille pour que nous partions au marché et que nous retrouvions sa soeur. Cette dernière doit finir de rédiger ses questions pour le grand oral et l’explication d’un texte de Paul Ricoeur en philosophie. La semaine prochaine sera très courte pour celles et ceux qui peuvent mettre la clé sous la porte et s’évader. Nous n’avons rien fait en avril. Nous partons planter notre tente dans un camping en Auvergne. Les enfants ne nous accompagnent pas. Ils ont d’autres projets. Une partie restera à la campagne avec cousins et amis sous le haut patronage d’une grand-mère six galons. Espérons que nous n’aurons pas trop de pluie car, sous la tente, ce n’est pas toujours très agréable. Maintenant, je vous laisse avec cet ancien texte qui fait prendre la mesure du temps qui s’écoule. A bientôt!

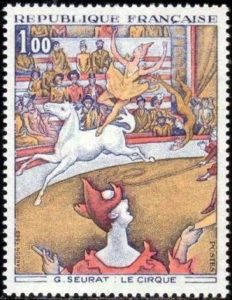

Vendredi soir, nos deux plus jeunes enfants rentrent tout excités de l’école. Non seulement, ils sont portés par la joie de ce long week-end de Pentecôte qui s’offre à eux, mais en plus, ils tiennent dans la main des papiers qu’ils font voler tels des papillons noirs et blancs. Le cirque Ricardo a dressé son chapiteau près de leur école, non loin de l’endroit où ils font du sport. Nous ne sommes pas retournés au cirque depuis plusieurs années, au moins trois ans, et c’était le cirque Alexis Grüss. Victoire n’avait pas voulu nous accompagner. Elle avait préféré rester chez son oncle et sa tante avec ses cousins. Céleste avait été fascinée par la jeune femme évoluant dans les airs autour d’une barre plantée dans le sol. Enroulée dans des mètres de voilage rose, on aurait dit un mirage. Le spectacle était trop long. Louis avait fini par s’endormir sur mes genoux. En repartant, il faisait très froid à l’orée du bois de Boulogne. De la buée s’échappait de nos bouches. En ombre chinoise, nous avions vu Syndha, l’éléphante, se balancer seule d’une patte sur une autre. Après que les services vétérinaires aient décidé de retirer des cirques les éléphants, ces animaux souffrant le plus de leurs conditions de détention, Syndha avait quitté la lisière du bois de Boulogne pour Piolenc, la capitale de l’aïl, dans le Vaucluse. Tous les étés, les enfants, amusés, peuvent désormais assister à sa toilette. Ce n’est pas la savane africaine. Elle ne parcourt pas des centaines de kilomètres au milieu des siens mais, au moins, elle a plus d’espace et n’est pas confinée sous une tente à revisiter le mythe de la caverne.

Vendredi soir, nos deux plus jeunes enfants rentrent tout excités de l’école. Non seulement, ils sont portés par la joie de ce long week-end de Pentecôte qui s’offre à eux, mais en plus, ils tiennent dans la main des papiers qu’ils font voler tels des papillons noirs et blancs. Le cirque Ricardo a dressé son chapiteau près de leur école, non loin de l’endroit où ils font du sport. Nous ne sommes pas retournés au cirque depuis plusieurs années, au moins trois ans, et c’était le cirque Alexis Grüss. Victoire n’avait pas voulu nous accompagner. Elle avait préféré rester chez son oncle et sa tante avec ses cousins. Céleste avait été fascinée par la jeune femme évoluant dans les airs autour d’une barre plantée dans le sol. Enroulée dans des mètres de voilage rose, on aurait dit un mirage. Le spectacle était trop long. Louis avait fini par s’endormir sur mes genoux. En repartant, il faisait très froid à l’orée du bois de Boulogne. De la buée s’échappait de nos bouches. En ombre chinoise, nous avions vu Syndha, l’éléphante, se balancer seule d’une patte sur une autre. Après que les services vétérinaires aient décidé de retirer des cirques les éléphants, ces animaux souffrant le plus de leurs conditions de détention, Syndha avait quitté la lisière du bois de Boulogne pour Piolenc, la capitale de l’aïl, dans le Vaucluse. Tous les étés, les enfants, amusés, peuvent désormais assister à sa toilette. Ce n’est pas la savane africaine. Elle ne parcourt pas des centaines de kilomètres au milieu des siens mais, au moins, elle a plus d’espace et n’est pas confinée sous une tente à revisiter le mythe de la caverne.

Je m’engage à emmener les enfants au cirque. Notre aînée, elle, a un anniversaire et, ensuite, est invitée à dormir chez une autre amie. Je ferai la maman-taxi à travers champs le long de routes étroites où il ne fait pas toujours bon croiser un autre véhicule. Ce week-end-là se tient la traditionnelle fête organisée par l’association Vox Populi. Née en 1996, dans le but de financer les travaux de rénovation du Vox (salle de cinécafé-concert), la Guinguette est devenue Festivox. Sur une île entourée par deux bras de l’Ouanne, pendant deux jours, les concerts gratuits et les animations se succèdent pour la plus grande joie des grands et des petits. En marge du Festivox, la fête foraine et une brocante. Pendant deux jours flotte dans l’air une ambiance qui rappelle celle de Woodstock en plus habillée et avec moins de Lucy dans le ciel entourées de diamants ! Cela fait des années que nous espérons voir le feu d’artifices mais, à chaque fois, le mauvais temps, les nuées de moustiques ou la fatigue, nous en ont empêchés.

Je m’engage à emmener les enfants au cirque. Notre aînée, elle, a un anniversaire et, ensuite, est invitée à dormir chez une autre amie. Je ferai la maman-taxi à travers champs le long de routes étroites où il ne fait pas toujours bon croiser un autre véhicule. Ce week-end-là se tient la traditionnelle fête organisée par l’association Vox Populi. Née en 1996, dans le but de financer les travaux de rénovation du Vox (salle de cinécafé-concert), la Guinguette est devenue Festivox. Sur une île entourée par deux bras de l’Ouanne, pendant deux jours, les concerts gratuits et les animations se succèdent pour la plus grande joie des grands et des petits. En marge du Festivox, la fête foraine et une brocante. Pendant deux jours flotte dans l’air une ambiance qui rappelle celle de Woodstock en plus habillée et avec moins de Lucy dans le ciel entourées de diamants ! Cela fait des années que nous espérons voir le feu d’artifices mais, à chaque fois, le mauvais temps, les nuées de moustiques ou la fatigue, nous en ont empêchés.

Mais, pour l’heure, avec Victoire et Louis, nous prenons la direction du chapiteau. Nous nous garons non loin de l’école et poursuivons à pied. Une cour de récréation sans enfants, cela me rend toujours triste ! Devant sa maison, une dame en Crocs bleu marine prend soin de ses iris mauves. Elle nous sourit et Victoire me glisse : « Tu sais, maman, c’est la dame qui vient tous les ans dans les classes nous raconter une histoire au sujet de la mucoviscidose ». Notre canton est très investi autour de cette maladie. Nous voici devant le chapiteau encerclé par trois caravanes toutes immatriculées dans les Bouches-du-Rhône. Un adorable petit chien quémande des caresses et vient lécher les bras des enfants. A l’ombre, deux chats, deux chiens et un poney shetland. Nous sommes les seuls potentiels spectateurs. Dix minutes s’écoulent et nous voyons arriver Françoise, une maman amie, membre actif de l’association des parents d’élèves depuis des années et son fils. Le temps passe. Le petit chien ne se lasse pas des caresses des enfants et nous sommes toujours cinq. Alors que le beau jeune homme aux beaux traits andalous et au sourire digne d’une vedette de cinéma venu distribuer, vendredi, les tracts à la sortie de l’école, s’approche de nous pour s’excuser de ce que le spectacle ne pourra pas être joué, quatre adultes et deux enfants marchent d’un pas ferme en direction du chapiteau. On nous rend nos places que la grand-mère venait de nous rembourser et le spectacle peut commencer. En passant l’entrée, nous découvrons des gradins en bois très hostiles pour les séants sensibles et des petits fauteuils en plastic pour les enfants. C’est sur l’air des Aristochats que s’ouvre le premier numéro, celui de deux chats équilibristes guidés par le beau jeune homme.

Mais, pour l’heure, avec Victoire et Louis, nous prenons la direction du chapiteau. Nous nous garons non loin de l’école et poursuivons à pied. Une cour de récréation sans enfants, cela me rend toujours triste ! Devant sa maison, une dame en Crocs bleu marine prend soin de ses iris mauves. Elle nous sourit et Victoire me glisse : « Tu sais, maman, c’est la dame qui vient tous les ans dans les classes nous raconter une histoire au sujet de la mucoviscidose ». Notre canton est très investi autour de cette maladie. Nous voici devant le chapiteau encerclé par trois caravanes toutes immatriculées dans les Bouches-du-Rhône. Un adorable petit chien quémande des caresses et vient lécher les bras des enfants. A l’ombre, deux chats, deux chiens et un poney shetland. Nous sommes les seuls potentiels spectateurs. Dix minutes s’écoulent et nous voyons arriver Françoise, une maman amie, membre actif de l’association des parents d’élèves depuis des années et son fils. Le temps passe. Le petit chien ne se lasse pas des caresses des enfants et nous sommes toujours cinq. Alors que le beau jeune homme aux beaux traits andalous et au sourire digne d’une vedette de cinéma venu distribuer, vendredi, les tracts à la sortie de l’école, s’approche de nous pour s’excuser de ce que le spectacle ne pourra pas être joué, quatre adultes et deux enfants marchent d’un pas ferme en direction du chapiteau. On nous rend nos places que la grand-mère venait de nous rembourser et le spectacle peut commencer. En passant l’entrée, nous découvrons des gradins en bois très hostiles pour les séants sensibles et des petits fauteuils en plastic pour les enfants. C’est sur l’air des Aristochats que s’ouvre le premier numéro, celui de deux chats équilibristes guidés par le beau jeune homme.

Le cirque Ricardo est un petit cirque familial qui se compose de la grand-mère, des parents et des trois enfants, une fille et deux garçons. Ici, les artistes à deux jambes ou à quatre pattes, à plumes ou à poils, à paillettes ou à nez rouge, à hauts talons ou en baskets, en collant résille ou en veste dorée, semblent heureux. Le sourire n’est pas de façade. Les animaux ne semblent pas maltraités. Tout le monde a un regard clair et joyeux. J’observe les enfants qui ont profité de l’entracte pour se faire offrir paquets de chips, barbe à papa (jamais terminée et condamnée à finir au fond d’une poubelle) ou pop-corn fabriqués sur place, dans une grande casserole, dont l’odeur me chatouille le nez depuis, au moins, deux numéros et dont je tentais de remonter la piste ! Les enfants ne sont pas blasés. Ils sont heureux et enthousiastes à la vue des tours de jonglage, d’équilibrisme, d’ula up, devant les hirondelles, les chiens, les chats et le petit poney shetland. Caramel, le plus jeune de la famille, qui jongle aussi bien avec l’humour qu’avec les quilles et les torches enflammées, a beaucoup de talent. Il a hérité les beaux yeux bleus de son père, monsieur Loyal, qui porte un regard à la fois fier et critique sur le travail de sa progéniture. Comme nous sommes vraiment un tout petit groupe de spectateurs, il se crée un lien très complice entre la scène et son public.

Le cirque Ricardo est un petit cirque familial qui se compose de la grand-mère, des parents et des trois enfants, une fille et deux garçons. Ici, les artistes à deux jambes ou à quatre pattes, à plumes ou à poils, à paillettes ou à nez rouge, à hauts talons ou en baskets, en collant résille ou en veste dorée, semblent heureux. Le sourire n’est pas de façade. Les animaux ne semblent pas maltraités. Tout le monde a un regard clair et joyeux. J’observe les enfants qui ont profité de l’entracte pour se faire offrir paquets de chips, barbe à papa (jamais terminée et condamnée à finir au fond d’une poubelle) ou pop-corn fabriqués sur place, dans une grande casserole, dont l’odeur me chatouille le nez depuis, au moins, deux numéros et dont je tentais de remonter la piste ! Les enfants ne sont pas blasés. Ils sont heureux et enthousiastes à la vue des tours de jonglage, d’équilibrisme, d’ula up, devant les hirondelles, les chiens, les chats et le petit poney shetland. Caramel, le plus jeune de la famille, qui jongle aussi bien avec l’humour qu’avec les quilles et les torches enflammées, a beaucoup de talent. Il a hérité les beaux yeux bleus de son père, monsieur Loyal, qui porte un regard à la fois fier et critique sur le travail de sa progéniture. Comme nous sommes vraiment un tout petit groupe de spectateurs, il se crée un lien très complice entre la scène et son public.

Dès ce soir, la famille Massardier va démonter le chapiteau et, demain, ils seront dans un autre petit village à la frontière entre le Loiret et l’Yonne. En partant, je félicite chaleureusement Caramel pour sa prestation. Je repense à cette toile qui m’avait tant émue en août, l’été dernier, au Petit Palais. J’avais tout mon temps. J’attendais un de mes amis pour que nous déjeunions ensemble sous les arcades du musée ouvrant sur un jardin intérieur. Cette grande toile peinte par Fernand Pelez représentait une famille de saltimbanques : les parents, les oncles, et les trois enfants. Le petit frère pleurait. Sa sœur tentait de le consoler. Les parents avaient le visage fatigué, la silhouette osseuse. Le désenchantement creusait les traits de la mère. Les oncles, musiciens, semblaient avoir bu. Grimés, Bernard Buffet auraient trouvé avec eux de bons sujets pour ces clowns tristes. Je restituais toute la vie dure que racontait cette scène. Les larmes de l’enfant épuisé de se faire gronder ou de recevoir des coups car il n’arrivait pas ou plus à exécuter le tour. Des ventres creux criant famine. L’alcool pour fuir la réalité d’un quotidien misérable. La famille Massardier, celle du cirque Ricardo offrait, elle, un visage heureux de la vie de saltimbanques. Les trois enfants étaient si naturellement souriants et gracieux que, même si la recette du jour n’était pas toujours très élevée, on les sentait nourris à l’amour et à la liberté !

Dès ce soir, la famille Massardier va démonter le chapiteau et, demain, ils seront dans un autre petit village à la frontière entre le Loiret et l’Yonne. En partant, je félicite chaleureusement Caramel pour sa prestation. Je repense à cette toile qui m’avait tant émue en août, l’été dernier, au Petit Palais. J’avais tout mon temps. J’attendais un de mes amis pour que nous déjeunions ensemble sous les arcades du musée ouvrant sur un jardin intérieur. Cette grande toile peinte par Fernand Pelez représentait une famille de saltimbanques : les parents, les oncles, et les trois enfants. Le petit frère pleurait. Sa sœur tentait de le consoler. Les parents avaient le visage fatigué, la silhouette osseuse. Le désenchantement creusait les traits de la mère. Les oncles, musiciens, semblaient avoir bu. Grimés, Bernard Buffet auraient trouvé avec eux de bons sujets pour ces clowns tristes. Je restituais toute la vie dure que racontait cette scène. Les larmes de l’enfant épuisé de se faire gronder ou de recevoir des coups car il n’arrivait pas ou plus à exécuter le tour. Des ventres creux criant famine. L’alcool pour fuir la réalité d’un quotidien misérable. La famille Massardier, celle du cirque Ricardo offrait, elle, un visage heureux de la vie de saltimbanques. Les trois enfants étaient si naturellement souriants et gracieux que, même si la recette du jour n’était pas toujours très élevée, on les sentait nourris à l’amour et à la liberté !

Le lendemain, dimanche, avec Victoire, nous nous préparons pour aller à la messe. Notre deuxième fille porte, sous son short, un legging gris troué au genou. Il appartenait à sa sœur. Elle l’adore. Je tente de la faire changer de tenue une seule fois et n’insiste pas. Après tout, franchement, est-ce que l’Esprit saint dont on célèbre la venue au-dessus de la tête des apôtres se soucie de ce genre de détails ? Prendre de la hauteur, aller à l’essentiel, voilà ce qui importe ! Dans la voiture, je lui parle de l’Esprit saint, de ce don mystérieux de Dieu qui peut agir dans la vie de chacun. Nous prenons d’assaut le chemin raide qui conduit à l’église. Elle se rappelle que sa marraine, le jour de sa communion, avec ses talons, avait eu du mal à le redescendre et s’était arrimée à mon bras. Les portes de l’église sont fermées. La messe est célébrée à Courtenay à une petite demie heure de route. Nous renonçons. Nous arriverions trop tard. J’offre à Victoire de faire un repérage des manèges en vue de la sortie de ce soir. A hauteur de l’île où se tiennent les concerts, nous découvrons des tentes dressées sur la scène et tout autour dans l’herbe. Un grand calme règne sur le lieu. Quelques rares intermittents du spectacle mais pas de leur vie prennent leur petit-déjeuner sous des bâches bleues striées de bandes blanches. Nous rentrons. La journée s’étire entre travaux au jardin, nettoyage de la piscine avant mise en eau, escapades à vélo avec Fantôme et dernier épisode du Bureau des légendes.

Le lendemain, dimanche, avec Victoire, nous nous préparons pour aller à la messe. Notre deuxième fille porte, sous son short, un legging gris troué au genou. Il appartenait à sa sœur. Elle l’adore. Je tente de la faire changer de tenue une seule fois et n’insiste pas. Après tout, franchement, est-ce que l’Esprit saint dont on célèbre la venue au-dessus de la tête des apôtres se soucie de ce genre de détails ? Prendre de la hauteur, aller à l’essentiel, voilà ce qui importe ! Dans la voiture, je lui parle de l’Esprit saint, de ce don mystérieux de Dieu qui peut agir dans la vie de chacun. Nous prenons d’assaut le chemin raide qui conduit à l’église. Elle se rappelle que sa marraine, le jour de sa communion, avec ses talons, avait eu du mal à le redescendre et s’était arrimée à mon bras. Les portes de l’église sont fermées. La messe est célébrée à Courtenay à une petite demie heure de route. Nous renonçons. Nous arriverions trop tard. J’offre à Victoire de faire un repérage des manèges en vue de la sortie de ce soir. A hauteur de l’île où se tiennent les concerts, nous découvrons des tentes dressées sur la scène et tout autour dans l’herbe. Un grand calme règne sur le lieu. Quelques rares intermittents du spectacle mais pas de leur vie prennent leur petit-déjeuner sous des bâches bleues striées de bandes blanches. Nous rentrons. La journée s’étire entre travaux au jardin, nettoyage de la piscine avant mise en eau, escapades à vélo avec Fantôme et dernier épisode du Bureau des légendes.

Nous dînons dehors avant de retourner à Château-Renard. Sur l’île, on est désormais complètement réveillés. La chanteuse Tougué et ses quatre musiciens communiquent leur joie de vivre et leur énergie au public assis dans l’herbe et capable de braver des légions de moustiques sanguinaires. L’Ouanne a débordé récemment. L’eau a stagné. Les moustiques pullulent. Nous nous enduisons d’un baume aux huiles essentielles de géranium et de citronnelle que ma sœur avait découvert dans l’officine de Lumio, en Haute-Corse, un été, et auquel je suis demeurée fidèle. Comme tous les ans, les enfants et nous, les parents, retrouvons des amis. Les fêtes foraines sont si rares ici qu’on se verrait taxer de parents maltraitants si on n’offrait pas des tours de manège à notre progéniture. Les bulles sur l’eau et le trampoline rencontrent toujours le même succès. Louis, lui, aime tirer à la carabine avec son papa. Dans la maison hantée, les filles sont si effrayées que le papa de l’une des meilleures amies de Victoire les y rejoint pour leur donner le courage d’en sortir ! J’accompagne Céleste à une de ces machines dont on actionne un crochet pour tenter de gagner un objet. Je suis assez sceptique. Mais, à la troisième tentative, Céleste emporte le mignon qu’elle convoitait, un mignon mauve avec une incroyable touffe de cheveux dressée sur le sommet de la tête. Elle est aux anges ! Elle se jette à mon cou en me disant que je lui ai porté chance ! Un moustique se pose sur sa genou. Je l’écrase avant qu’il n’ait eu le temps de trop la piquer.

Nous dînons dehors avant de retourner à Château-Renard. Sur l’île, on est désormais complètement réveillés. La chanteuse Tougué et ses quatre musiciens communiquent leur joie de vivre et leur énergie au public assis dans l’herbe et capable de braver des légions de moustiques sanguinaires. L’Ouanne a débordé récemment. L’eau a stagné. Les moustiques pullulent. Nous nous enduisons d’un baume aux huiles essentielles de géranium et de citronnelle que ma sœur avait découvert dans l’officine de Lumio, en Haute-Corse, un été, et auquel je suis demeurée fidèle. Comme tous les ans, les enfants et nous, les parents, retrouvons des amis. Les fêtes foraines sont si rares ici qu’on se verrait taxer de parents maltraitants si on n’offrait pas des tours de manège à notre progéniture. Les bulles sur l’eau et le trampoline rencontrent toujours le même succès. Louis, lui, aime tirer à la carabine avec son papa. Dans la maison hantée, les filles sont si effrayées que le papa de l’une des meilleures amies de Victoire les y rejoint pour leur donner le courage d’en sortir ! J’accompagne Céleste à une de ces machines dont on actionne un crochet pour tenter de gagner un objet. Je suis assez sceptique. Mais, à la troisième tentative, Céleste emporte le mignon qu’elle convoitait, un mignon mauve avec une incroyable touffe de cheveux dressée sur le sommet de la tête. Elle est aux anges ! Elle se jette à mon cou en me disant que je lui ai porté chance ! Un moustique se pose sur sa genou. Je l’écrase avant qu’il n’ait eu le temps de trop la piquer.

L’humidité tombe en même temps que la nuit. Nous décidons de nous replier dans la voiture pour y attendre le feu d’artifices. Nous croisons la fanfare et ses majorettes dont les jambes nues doivent être un mets de premier choix pour les moustiques fanatiques ! Finalement, c’est au chaud de l’habitacle suédois que nous assistons au feu d’artifices. Nous laissons fuser des « oh », des « ah » et des « c’est beau ». A intervalles réguliers, Stéphane ouvre les fenêtres pour désembuer les vitres. George Benson prête sa voix aux feux chinois. Les enfants sont enchantés par le bouquet final ! Nous rentrons et, à ce deuxième jour de week-end de la Pentecôte, les enfants s’endorment le sourire aux lèvres, la tête pleine d’animaux, de manèges et de lumières. Nous n’avons que quatre piqûres de moustiques à déplorer.

L’humidité tombe en même temps que la nuit. Nous décidons de nous replier dans la voiture pour y attendre le feu d’artifices. Nous croisons la fanfare et ses majorettes dont les jambes nues doivent être un mets de premier choix pour les moustiques fanatiques ! Finalement, c’est au chaud de l’habitacle suédois que nous assistons au feu d’artifices. Nous laissons fuser des « oh », des « ah » et des « c’est beau ». A intervalles réguliers, Stéphane ouvre les fenêtres pour désembuer les vitres. George Benson prête sa voix aux feux chinois. Les enfants sont enchantés par le bouquet final ! Nous rentrons et, à ce deuxième jour de week-end de la Pentecôte, les enfants s’endorment le sourire aux lèvres, la tête pleine d’animaux, de manèges et de lumières. Nous n’avons que quatre piqûres de moustiques à déplorer.

Lundi, nous finissons de nettoyer notre bassin olympique et prenons la direction de la Fabuloserie, dans l’Yonne, à Dicy. La Fabuloserie, c’est, pour Alain Bourbonnais, son fondateur, « le temple du rêve, de l’imagination, de l’émotion ». Un lieu dont on ne ressort pas comme on y est entré. La Fabuloserie, c’est l’endroit où est exposée la collection de pièces d’art hors-les-normes constituée par Alain Bourbonnais et sa femme, Caroline. Louis et moi sommes les deux seuls membres de notre famille, en plus de Valentin, notre neveu, à en avoir déjà poussé les portes et découvert les trésors. C’était à l’occasion d’une sortie scolaire de fin d’année. Je m’étais portée volontaire pour accompagner l’institutrice de petite et de moyenne section de maternelle et son assistante. Louis avait trois ans et demi. Il avait beaucoup aimé l’endroit avec un intérêt très marqué pour les Turbulents, des personnages grotesques en papier mâché créés par Alain Bourbonnais, père truculent quand il ne mettait plus son imagination fertile dans la conception des plans de l’église Stella-Matutina à Saint Cloud, du Grand Théâtre du Luxembourg ou encore de la gare du RER à Nation décorée avec des émaux de Briare.

Lundi, nous finissons de nettoyer notre bassin olympique et prenons la direction de la Fabuloserie, dans l’Yonne, à Dicy. La Fabuloserie, c’est, pour Alain Bourbonnais, son fondateur, « le temple du rêve, de l’imagination, de l’émotion ». Un lieu dont on ne ressort pas comme on y est entré. La Fabuloserie, c’est l’endroit où est exposée la collection de pièces d’art hors-les-normes constituée par Alain Bourbonnais et sa femme, Caroline. Louis et moi sommes les deux seuls membres de notre famille, en plus de Valentin, notre neveu, à en avoir déjà poussé les portes et découvert les trésors. C’était à l’occasion d’une sortie scolaire de fin d’année. Je m’étais portée volontaire pour accompagner l’institutrice de petite et de moyenne section de maternelle et son assistante. Louis avait trois ans et demi. Il avait beaucoup aimé l’endroit avec un intérêt très marqué pour les Turbulents, des personnages grotesques en papier mâché créés par Alain Bourbonnais, père truculent quand il ne mettait plus son imagination fertile dans la conception des plans de l’église Stella-Matutina à Saint Cloud, du Grand Théâtre du Luxembourg ou encore de la gare du RER à Nation décorée avec des émaux de Briare.

Je suis ravie que nous revenions tous les cinq et je suis curieuse de savoir comment mon mari va accueillir cette collection que j’aime vraiment beaucoup. D’entrée, le village et l’endroit lui plaisent. Nous commençons par la visite de la partie intérieure. Les enfants sont devant nous et partagent entre eux leurs impressions tout en nous pressant de les rejoindre pour nous montrer ce qu’ils aiment. Ils marquent l’arrêt devant l’automaboule de Monchartre, les scènes de Sallé, les boîtes à secrets de Verbena, les constructions de Ratier, les meubles peints de Podesta et la salle de Marshall. Ce que tous ces hommes et ces femmes ont en commun, c’est de ne s’être jamais pensé en artistes, d’avoir créé pour le plaisir ou pour se guérir, pour s’amuser ou pour témoigner. Leur approche est résolument libre de tout académisme. Ils travaillaient à partir de matériaux et d’objets de récupération.

Je suis ravie que nous revenions tous les cinq et je suis curieuse de savoir comment mon mari va accueillir cette collection que j’aime vraiment beaucoup. D’entrée, le village et l’endroit lui plaisent. Nous commençons par la visite de la partie intérieure. Les enfants sont devant nous et partagent entre eux leurs impressions tout en nous pressant de les rejoindre pour nous montrer ce qu’ils aiment. Ils marquent l’arrêt devant l’automaboule de Monchartre, les scènes de Sallé, les boîtes à secrets de Verbena, les constructions de Ratier, les meubles peints de Podesta et la salle de Marshall. Ce que tous ces hommes et ces femmes ont en commun, c’est de ne s’être jamais pensé en artistes, d’avoir créé pour le plaisir ou pour se guérir, pour s’amuser ou pour témoigner. Leur approche est résolument libre de tout académisme. Ils travaillaient à partir de matériaux et d’objets de récupération.

L’histoire de Mauricette marque nos trois enfants. Mauricette, c’est cette petite fille que Marshall, un parisien devenu instituteur dans un village de la campagne normande, a imaginé pour dénoncer ce qu’il découvre dans ce coin de bocage qu’il avait idéalisé : des silences noyés dans l’alcool, des incestes répétés sur plusieurs générations. Il fait évoluer Mauricette de sa naissance à l’âge adulte. Quand Mauricette est encore une toute petite fille en mesure de se tenir dans une chaise haute, elle est libre. Le tableau suivant la représente assise à la table de la cuisine entre son père et sa mère. Les trois personnages sont ligotés et, dans l’assiette creuse, une soupe à la ficelle. A l’école, sur son lit de noces, avec ses enfants, Mauricette est ligotée par le poids de son éducation et du silence. En revanche, on la voit libre quand elle joue, s’éveille à la sensualité et se confesse à un curé qui est, lui, ficelé comme un de ces jésus que notre père rapportait de la métropole à un de ses amis à la Martinique et qui avait huit heures de vol pour embaumer les vêtements dans la valise. Ce jésus serait consommé lors des apéritifs pris sur la terrasse d’une maison dans le sud de l’île, à sainte Anne. A ce jour, cette maison sans confort sans eau chaude ni électricité, où on dormait à même le sol sur des matelas, dînait à la lumière des bougies et prenait des douches sous un tamarin avec de l’eau de pluie retenue dans une citerne reste mon idéal absolu de lieu de vacances pour se ressourcer en pleine nature sans se soucier du matériel.

L’histoire de Mauricette marque nos trois enfants. Mauricette, c’est cette petite fille que Marshall, un parisien devenu instituteur dans un village de la campagne normande, a imaginé pour dénoncer ce qu’il découvre dans ce coin de bocage qu’il avait idéalisé : des silences noyés dans l’alcool, des incestes répétés sur plusieurs générations. Il fait évoluer Mauricette de sa naissance à l’âge adulte. Quand Mauricette est encore une toute petite fille en mesure de se tenir dans une chaise haute, elle est libre. Le tableau suivant la représente assise à la table de la cuisine entre son père et sa mère. Les trois personnages sont ligotés et, dans l’assiette creuse, une soupe à la ficelle. A l’école, sur son lit de noces, avec ses enfants, Mauricette est ligotée par le poids de son éducation et du silence. En revanche, on la voit libre quand elle joue, s’éveille à la sensualité et se confesse à un curé qui est, lui, ficelé comme un de ces jésus que notre père rapportait de la métropole à un de ses amis à la Martinique et qui avait huit heures de vol pour embaumer les vêtements dans la valise. Ce jésus serait consommé lors des apéritifs pris sur la terrasse d’une maison dans le sud de l’île, à sainte Anne. A ce jour, cette maison sans confort sans eau chaude ni électricité, où on dormait à même le sol sur des matelas, dînait à la lumière des bougies et prenait des douches sous un tamarin avec de l’eau de pluie retenue dans une citerne reste mon idéal absolu de lieu de vacances pour se ressourcer en pleine nature sans se soucier du matériel.

Dehors, Stéphane succombe aux charmes du jardin, de son étang et de l’atelier d’Alain Bourdonnais où sont exposés des œuvres que sa femme et lui avaient collectionnées ensemble et des œuvres qu’elle a collectionnées après sa mort. Le manège de Petit Pierre émeut toute l’assemblée. Quand la dame qui nous accompagne le met en marche, l’enfant qui sommeille en chaque adulte se réveille et les enfants, eux, ouvrent de grands yeux émerveillés sur tout ce qui les entourent. Une voix intérieure les invite à rester fidèles toute leur vie à la fraîcheur de leurs jeunes années. La visite s’achève mais, avant, les enfants vont choisir des cartes postales et je nous offre le livre publié chez Albin Michel sur la Fabuloserie. Nous goûtons à l’ombre des arbres là où, voici quatre ans, avec Louis et sa classe, nous avions pique-niqué. Le Louis d’il y a quatre ans et le Louis d’aujourd’hui se fondent en une seule et même image, celle d’un petit bonhomme de sept ans et demi plein de tendresse et de sensibilité dont les sauts d’humeur et l’énergie hors normes requièrent une patience et une écoute que nous n’avons pas toujours.

Dehors, Stéphane succombe aux charmes du jardin, de son étang et de l’atelier d’Alain Bourdonnais où sont exposés des œuvres que sa femme et lui avaient collectionnées ensemble et des œuvres qu’elle a collectionnées après sa mort. Le manège de Petit Pierre émeut toute l’assemblée. Quand la dame qui nous accompagne le met en marche, l’enfant qui sommeille en chaque adulte se réveille et les enfants, eux, ouvrent de grands yeux émerveillés sur tout ce qui les entourent. Une voix intérieure les invite à rester fidèles toute leur vie à la fraîcheur de leurs jeunes années. La visite s’achève mais, avant, les enfants vont choisir des cartes postales et je nous offre le livre publié chez Albin Michel sur la Fabuloserie. Nous goûtons à l’ombre des arbres là où, voici quatre ans, avec Louis et sa classe, nous avions pique-niqué. Le Louis d’il y a quatre ans et le Louis d’aujourd’hui se fondent en une seule et même image, celle d’un petit bonhomme de sept ans et demi plein de tendresse et de sensibilité dont les sauts d’humeur et l’énergie hors normes requièrent une patience et une écoute que nous n’avons pas toujours.

Pendant la visite, Stéphane souriait. Il s’est approché de moi et m’a dit : « Tu sais, j’ai l’impression d’être à la maison. Plus précisément, j’ai l’impression d’évoluer dans ton univers : tes pêle-mêle, tes inventaires à la Prévert, tes stocks de tout : bouchons, bouts de ficelles, papiers d’emballage, boîtes à savon ». C’est vrai que je me sens bien ici et à ma place dans ce bric-à-brac, au milieu de ses créations libres et extravagantes. La visite a tellement plu à Stéphane qu’il décide de se ressortir sa plaque en marbre, ses pigments, son huile de lin et sa mollette pour retrouver les gestes anciens, les gestes reçus de son père : le broyage des pigments pour obtenir ces couleurs uniques, cette magie de la lumière, cette transparence à laquelle l’huile de coude ne retire aucun charme. Il offre aussi aux enfants d’acheter des planches, de les peindre pour en faire une palissade qui habillera notre bassin olympique.

Pendant la visite, Stéphane souriait. Il s’est approché de moi et m’a dit : « Tu sais, j’ai l’impression d’être à la maison. Plus précisément, j’ai l’impression d’évoluer dans ton univers : tes pêle-mêle, tes inventaires à la Prévert, tes stocks de tout : bouchons, bouts de ficelles, papiers d’emballage, boîtes à savon ». C’est vrai que je me sens bien ici et à ma place dans ce bric-à-brac, au milieu de ses créations libres et extravagantes. La visite a tellement plu à Stéphane qu’il décide de se ressortir sa plaque en marbre, ses pigments, son huile de lin et sa mollette pour retrouver les gestes anciens, les gestes reçus de son père : le broyage des pigments pour obtenir ces couleurs uniques, cette magie de la lumière, cette transparence à laquelle l’huile de coude ne retire aucun charme. Il offre aussi aux enfants d’acheter des planches, de les peindre pour en faire une palissade qui habillera notre bassin olympique.

Si Stéphane et moi avons pu être, par moment, entravés dans notre liberté et dans le choix des couleurs que nous voulions utiliser pour peindre notre vie, désormais, nous essayons d’être des parents, forcément imparfaits, mais qui s’efforcent de faire en sorte que leurs enfants avancent dans une véritable indépendance. Leur indépendance future dans les choix affectifs et professionnels qui seront les leurs passe par notre capacité et notre volonté à reconstituer notre puzzle familial et à analyser ce que nos inconscients avaient capté l’un de l’autre pour nous faire nous choisir : la partie immergée de l’iceberg, celle qu’on ne devine pas aux premiers temps de la rencontre amoureuse et qui se dévoile avec le temps et la compréhension de ce que nous avons été, sommes et aspirons à être.

En attendant de savoir comment nos enfants deviendront des adultes, ce soir, Céleste, avec ses amis, d’autres collégiens, sera sur scène habillée en disco, les cheveux décolorés et toute la chorale, emportée par la vitalité de son professeur de chant, revisitera les tubes du groupe ABBA. Dimanche, nous aurons glissé du disco à la profession de foi de Céleste. En aube, avec des marguerites piquées dans ses cheveux aux reflets roses et bleus, elle dira, avec des mots simples, des mots à elle, pourquoi elle croit et comment elle se voit avancer dans la lumière. Et, tandis que je lirai un passage du Deutéronome, mes yeux chercheront les siens et ceux de Pauline, ma troisième filleule. Le bleu s’unira au brun et le violet dira la puissance de l’amour qui nous unit !

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner