Pendant des années, j’ai cru que j’avais perdu tous mes diplômes, de mes relevés de notes du bac au second DEA de droit, de droit des obligations dont on m’avait dit qu’après celui de sociologie, il contribuerait, le jour venu, à m’ouvrir les portes de la maîtrise de conférence. J’étais persuadée d’avoir également perdu cette lettre envoyée par l’inspection d’académie de Toulouse me demandant si j’acceptais que la maison Bordas publie ma copie de philosophie dans ses annales 1986 et, aussi, voire surtout, un texte écrit dans un grand souffle, comme un long cri dans la nuit d’une petite rue, la rue Bréa où j’abritais deux années de vie étudiante, texte adressé à une juriste en devenir avec laquelle je m’étais assez vivement accrochée car elle militait dans une association du type « SOS bébés » et qu’elle était le genre de personne à aller s’enchaîner devant les centres pratiquant des interruptions volontaires de grossesse. J’étais en licence. J’avais 21 ans, et cette jeune fille dont l’auriculaire gauche portait une chevalière aux armes de sa famille, violente dans ses jugements à l’emporte-pièces, ses certitudes comme celle qui consistait à croire que la plupart des « candidates » à cet acte étaient des personnes irresponsables, incapables de faire en sorte d’empêcher la venue d’un enfant non désiré, des femmes qui verraient dans cette démarche quelque chose de banal, qui ne laisse aucune trace ni moral ni corporel. Bref, elle était insupportable et elle avait déclenché en moi une colère dont je savais ne pouvoir me défaire que par l’écriture. Alors, je m’étais installée à la table blanche du bureau. J’avais sorti des copies doubles sans carreaux car je n’aime pas les cases qui limitent la pensée. J’avais changé la cartouche de mon stylo, un stylo que mon père m’avait donné et que j’adorais, un cadeau d’entreprise fait par son meilleur ami qui oeuvrait à la tête du groupe des ciments français, un stylo Daniel Hechter, au corps large mais pas lourd et d’un beau bleu profond.

Pendant des années, j’ai cru que j’avais perdu tous mes diplômes, de mes relevés de notes du bac au second DEA de droit, de droit des obligations dont on m’avait dit qu’après celui de sociologie, il contribuerait, le jour venu, à m’ouvrir les portes de la maîtrise de conférence. J’étais persuadée d’avoir également perdu cette lettre envoyée par l’inspection d’académie de Toulouse me demandant si j’acceptais que la maison Bordas publie ma copie de philosophie dans ses annales 1986 et, aussi, voire surtout, un texte écrit dans un grand souffle, comme un long cri dans la nuit d’une petite rue, la rue Bréa où j’abritais deux années de vie étudiante, texte adressé à une juriste en devenir avec laquelle je m’étais assez vivement accrochée car elle militait dans une association du type « SOS bébés » et qu’elle était le genre de personne à aller s’enchaîner devant les centres pratiquant des interruptions volontaires de grossesse. J’étais en licence. J’avais 21 ans, et cette jeune fille dont l’auriculaire gauche portait une chevalière aux armes de sa famille, violente dans ses jugements à l’emporte-pièces, ses certitudes comme celle qui consistait à croire que la plupart des « candidates » à cet acte étaient des personnes irresponsables, incapables de faire en sorte d’empêcher la venue d’un enfant non désiré, des femmes qui verraient dans cette démarche quelque chose de banal, qui ne laisse aucune trace ni moral ni corporel. Bref, elle était insupportable et elle avait déclenché en moi une colère dont je savais ne pouvoir me défaire que par l’écriture. Alors, je m’étais installée à la table blanche du bureau. J’avais sorti des copies doubles sans carreaux car je n’aime pas les cases qui limitent la pensée. J’avais changé la cartouche de mon stylo, un stylo que mon père m’avait donné et que j’adorais, un cadeau d’entreprise fait par son meilleur ami qui oeuvrait à la tête du groupe des ciments français, un stylo Daniel Hechter, au corps large mais pas lourd et d’un beau bleu profond.

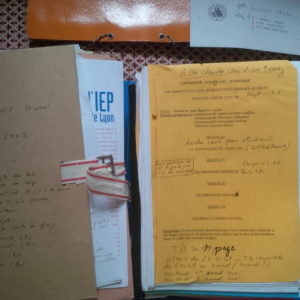

La semaine dernière, à la faveur d’un grand rangement, j’ai retrouvé ce que je croyais perdu à jamais, rangé dans une grande enveloppe en papier marron délavé. En relisant ce texte, j’ai pleuré et j’ai aussi été surprise de son caractère prémonitoire s’agissant de ce projet de voyage au long cours. A l’époque où j’ai écrit ce texte et où, déjà, l’éthique médicale occupait une place de premier ordre dans mes réflexions, dans mon entourage direct, personne, encore, n’avait eu à traverser cette épreuve terrible. Cela viendrait plus tard et plus tard, également, en donnant ce texte à lire à des hommes, je verrais l’émotion se peindre sur leurs visages et, plus tard encore, j’en comprendrais la raison : une mère aura vécu la même chose ou l’un d’entre eux aura eu le courage, après avoir laissé à son amie le choix de garder ou de ne pas garder l’enfant potentiel qu’elle portait et qu’ils avaient conçu ensemble, de l’accompagner dans ses démarches et aura été malmené, brutalisé moralement à l’hôpital par des femmes voyant en lui comme la quintessence des violences infligées à la femme par l’homme depuis la nuit des temps.

La semaine dernière, à la faveur d’un grand rangement, j’ai retrouvé ce que je croyais perdu à jamais, rangé dans une grande enveloppe en papier marron délavé. En relisant ce texte, j’ai pleuré et j’ai aussi été surprise de son caractère prémonitoire s’agissant de ce projet de voyage au long cours. A l’époque où j’ai écrit ce texte et où, déjà, l’éthique médicale occupait une place de premier ordre dans mes réflexions, dans mon entourage direct, personne, encore, n’avait eu à traverser cette épreuve terrible. Cela viendrait plus tard et plus tard, également, en donnant ce texte à lire à des hommes, je verrais l’émotion se peindre sur leurs visages et, plus tard encore, j’en comprendrais la raison : une mère aura vécu la même chose ou l’un d’entre eux aura eu le courage, après avoir laissé à son amie le choix de garder ou de ne pas garder l’enfant potentiel qu’elle portait et qu’ils avaient conçu ensemble, de l’accompagner dans ses démarches et aura été malmené, brutalisé moralement à l’hôpital par des femmes voyant en lui comme la quintessence des violences infligées à la femme par l’homme depuis la nuit des temps.

La nuit était tombée depuis longtemps. C’était l’hiver et, en bas, depuis le 8 de la rue Bréa, j’entendais, malgré la porte fermée, monter des rires du restaurant « les Montparnos ». J’imaginais son propriétaire, Gilles, installé, le service terminé, derrière le comptoir et animant la soirée pour la bande de fidèles habitués de la rue et de ses environs. Tout à l’heure, parce que je serai plongée dans l’écriture, je ne serais pas dérangée par mes voisins, un couple de Grecs, rentrant toujours tard de leur travail et habitués à communier dans la chaleur l’un de l’autre sans jamais chercher à contenir le tsunami de plaisir qui les emportait loin, très loin des autres et les plongeait dans une petite mort délicieuse.

La nuit était tombée depuis longtemps. C’était l’hiver et, en bas, depuis le 8 de la rue Bréa, j’entendais, malgré la porte fermée, monter des rires du restaurant « les Montparnos ». J’imaginais son propriétaire, Gilles, installé, le service terminé, derrière le comptoir et animant la soirée pour la bande de fidèles habitués de la rue et de ses environs. Tout à l’heure, parce que je serai plongée dans l’écriture, je ne serais pas dérangée par mes voisins, un couple de Grecs, rentrant toujours tard de leur travail et habitués à communier dans la chaleur l’un de l’autre sans jamais chercher à contenir le tsunami de plaisir qui les emportait loin, très loin des autres et les plongeait dans une petite mort délicieuse.

Quand j’avais reposé mon stylo, le texte était fini. Plus aucun bruit ne montait du restaurant. La rue était calme. Une marque noire tachait mon majeur et mon pouce droits. J’étais courbatue. J’avais éteint la lumière et m’étais couchée. La colère m’avait quittée. Voici ce texte. Je le dédis à toutes celles qui n’ont pas eu d’autre choix que de se résoudre à subir une interruption de grossesse, aux hommes qui ont été assez aimants pour offrir à leurs compagnes un autre choix ou, alors, assez respectueux pour les accompagner et pleurer avec elles. Enfin, je le dédis à ces êtres, ces petites croix qui restent à jamais plantées dans les têtes et dans les corps et qui se réinvitent à la faveur des grossesses désirées et des enfants si fortement attendus.

Quand j’avais reposé mon stylo, le texte était fini. Plus aucun bruit ne montait du restaurant. La rue était calme. Une marque noire tachait mon majeur et mon pouce droits. J’étais courbatue. J’avais éteint la lumière et m’étais couchée. La colère m’avait quittée. Voici ce texte. Je le dédis à toutes celles qui n’ont pas eu d’autre choix que de se résoudre à subir une interruption de grossesse, aux hommes qui ont été assez aimants pour offrir à leurs compagnes un autre choix ou, alors, assez respectueux pour les accompagner et pleurer avec elles. Enfin, je le dédis à ces êtres, ces petites croix qui restent à jamais plantées dans les têtes et dans les corps et qui se réinvitent à la faveur des grossesses désirées et des enfants si fortement attendus.

J’ai un mois, un mois de vie utérine. Je n’ai ni prénom ni nom. Pour certains d’entre nous, le problème, à la naissance, c’est de savoir s’ils seront reconnus par l’auteur de leurs jours. Pour moi, il y a fort à parier que je ne viendrai pas au monde. Non que je ne sois pas curieux de découvrir ce qui se trame dehors, à l’extérieur, au-delà de cette bulle qui me sert de maison, mais je pressens qu’on m’en expulsera de façon irrémédiable et sans perspectives d’avenir. La bulle dont je suis le locataire a pour propriétaire Laura, 17 ans. Si je ne la vois pas, je peux l’imaginer en écoutant les mots sur elle qui me parviennent. Si elle savait comme j’entends bien et comme je la comprends !

J’ai un mois, un mois de vie utérine. Je n’ai ni prénom ni nom. Pour certains d’entre nous, le problème, à la naissance, c’est de savoir s’ils seront reconnus par l’auteur de leurs jours. Pour moi, il y a fort à parier que je ne viendrai pas au monde. Non que je ne sois pas curieux de découvrir ce qui se trame dehors, à l’extérieur, au-delà de cette bulle qui me sert de maison, mais je pressens qu’on m’en expulsera de façon irrémédiable et sans perspectives d’avenir. La bulle dont je suis le locataire a pour propriétaire Laura, 17 ans. Si je ne la vois pas, je peux l’imaginer en écoutant les mots sur elle qui me parviennent. Si elle savait comme j’entends bien et comme je la comprends !

Cette année, c’est le bac. Parce qu’elle est tête en l’air, parce qu’elle est amoureuse de Nicolas, étudiant en philosophie et qu’elle s’est toujours imaginée incapable de donner la vie, elle en a oublié de faire attention à nous. Je dis « nous » du haut de mon mois de vie utérine, car, pour elle m’attendre c’est un drame et que, pour moi, c’est la mort. A quelques jours déjà, je la sentais en moi dans ce nous, attendant, angoissée, la venu de ce sang qui la libèrerait de ses doutes. Elle y pensait du matin jusqu’au soir, avec un espoir de plus en plus faible. Puis vint le verdict du test : j’avais plongé mes petites racines en elle. Laura, ma propriétaire, ne veut pas parler de moi à ses parents. Elle me cache. Pour ma « terminaliste », les parents ne comprennent rien ou cherchent à tirer un trait épais sur ce qu’ils ont vécu, eux, qui n’ont de cesse de répéter que l’adolescence est une période terrible. Ils sont si contents d’avoir grandi ! Et puis, Laura, pour ses parents, même s’ils trouvent leur aînée responsable, demeure encore une petite fille. Comment ne pas avoir du mal à imaginer, même si on se veut des parents plus compréhensifs que « dans le coup », son enfant s’abandonner dans les bras d’un garçon et qui plus en est en attendre un. Laura ne veut pas s’entendre taxée d’insouciante, d’incapable à se prendre en charge, sexualité comprise. Non, ce serait trop pénible ! Laura ne veut pas davantage mettre Nicolas dans la confidence. Même si elle a choisi de me faire passer dans l’au-delà, dans ce monde étrange réservé aux enfants, âmes à sexe d’ange (suis-je bleu ou rose, voire indigo ?), elle ne veut pas s’entendre confortée dans son choix. Elle n’aspire pas non plus à faire naître en lui un sentiment de culpabilité. Même si avoir un enfant à leur âge, ce n’est pas gâcher sa vie, c’est, à coup sûr, s’empêcher de réaliser certains rêves. Est-ce que je ne l’ai pas entendu parler de ce grand projet de partir écumer les mers avec des amis, de devenir une sorte de pirate au grand cœur pendant un an ? Hier encore, Laura annonçait à Nicolas que ses parents acceptaient de financer en partie son voyage autour du monde. Comment dire non à cette aventure alors qu’elle y pense et y travaille depuis longtemps. C’est à un grand oncle, un petit frère de sa grand-mère qu’elle doit ce rêve de voyage, lui qui a été spahi au Maroc pendant la seconde guerre mondiale et aussi dernier diplomate occidental à quitter le Vietnam alors que les avions américains bombardaient massivement le pays. C’est dans les livres des auteurs préférés de son père qu’elle a nourri son imaginaire voyageur : « pêcheur d’Islande », le quatuor d’Alexandrie, « les poneys sauvages », « terre des hommes » et, bientôt, car ce livre n’est pas encore un succès d’édition « l’Alchimiste ».

Alors, elle n’en parle à personne, sauf à moi. Elle essaie de me faire comprendre pourquoi elle va m’abandonner. Le soir, à son bureau, c’est la main posée sur son ventre qu’elle s’abime dans les révisions. Quand je sens ses mains, ce n’est pas une tendre chaleur qui me gagne, mais un courant glacial. Ses paumes sont gelées. Laura, elle court tout le temps. Elle court après les bus, après les cours, après l’avenir et moi je la suis dans son marathon, un peu d’elle en elle. Quand elle fume, beaucoup, j’évolue dans le brouillard. Si je pouvais lui parler, je lui dirais que ses poumons font la tête. Parfois, elle me frappe. Je ne peux pas lui en vouloir. Je la comprends. Ce qu’elle ressent, je le ressens. Ses angoisses sont les miennes. Aujourd’hui, Laura a un devoir de philosophie. Hier, elle avait beaucoup travaillé. Nous nous étions endormis tard dans un mauvais sommeil. Avant de partir pour le lycée, comme elle, j’avais une boule dans le ventre. Au moment de prendre connaissance du sujet, moi aussi, j’ai senti mes doigts mal formés trembler. Pendant toute la durée de l’épreuve, son corps était tendu. Son sang se précipitait et son cœur battait fort. J’étais pris dans une tempête. La copie rendue, son corps s’est relâché. En sortant du lycée, une épreuve autrement dur attendait Laura. Elle avait rendez-vous dans un hôpital avec un médecin, celui qui s’occuperait de nous. Laura arrive. Elle patiente dans la salle. On la fait entrer. Le procès commence sans procureur ni jurés. Le médecin se croit autorisé à la sermonner. Il s’étonne qu’une jeune fille de son âge et au courant des méthodes de contraception n’ait pas fait attention. Le réquisitoire dure longtemps, très longtemps. Laura fait front. Elle se recroqueville à l’intérieur d’elle-même. Elle me rejoint et ne lui dira pas, comme pour se dédouaner, qu’anorexique de 14 à 16 ans, elle n’a plus été une femme. Elle avait infligé de tels traitements à son corps qu’elle était persuadée d’avoir tué en elle le pouvoir féminin du don de vie. Elle pensait que ses entrailles n’étaient que ruines fumantes d’une ville morte, une grande plaine infertile. Anorexique, elle était un esprit, un être maître et possesseur d’un corps toujours plus mis à mal et asservi. Une fois guérie, la nature a, lentement, repris ses droits et de la vie est sortie des ruines, mais elle ne le savait pas. Le juge-médecin consulte son agenda. Il faut faire vite. Il ne faut pas laisser passer le temps légal au-delà duquel l’interruption deviendra impossible. Un nouveau rendez-vous est fixé dans quinze jours. Je me sens frémir.

Si les embryons pouvaient se suicider, décider de partir d’eux-mêmes, je le ferai sans hésitation pour lui éviter le sordide de l’intervention. Nous n’avons plus que deux semaines à partager la même vie. Ce soir, Laura retrouve Nicolas qui ne sait pas qu’il ne sera pas papa. Lui qui est ignorant de tout ne comprend pas le comportement de Laura. Elle est distante, froide. Elle se dérobe devant ses tentatives de tendresse. Ce soir, Laura le hait de toutes ses forces. Elle le déteste pour ce qu’elle a subi à l’hôpital et pour ce qui nous attend. Ce que je suis, c’est le fruit de leur insouciance à tous les deux mais Laura et moi sommes les seuls, le seul corps, à l’assumer. Laura explique à Nicolas qu’elle préfèrerait ne pas le voir pendant quinze jours. Les examens du bac qui approchent servent de prétexte pour le tenir à distance. Je sais que quand tout sera fini, quand j’aurai été renvoyé au néant, elle lui aura pardonné et qu’un jour, peut-être, elle lui racontera et qu’enfin, alors, ils pourront pleurer ensemble sur moi. Si elle ne dit rien, c’est parce qu’elle l’aime. Elle ne reste pas chez Nicolas. Nous rentrons tous les deux l’un dans l’autre. Nous nous allongeons sur son petit lit, un lit dont les draps changés une fois par semaine sentent toujours bons et sont doux. Dans ce lit qui abrite ses rêves, ses accès de déprime, ses pleurs, ses secrets, elle me parle. Elle me demande de lui pardonner. Elle me dit qu’elle a beau avoir 17 ans, ne pas avoir envie d’être mère maintenant et avoir encore des pensées enfantines, elle m’aime et que c’est plus fort qu’elle. Ce serait quand même plus facile si elle ne me voyait pas autrement que comme un amas de cellules pouvant potentiellement devenir une personne humaine. Elle me raconte la vie que nous aurions pu avoir si elle avait été plus âgée et en mesure de m’assumer. Son histoire est belle et, ce soir, j’ai envie d’y croire !

Quinze jours se sont écoulés et c’est moi qui vais passer. J’ai grandi malgré moi. J’ai poussé un peu plus profond mes racines en elle. Je me suis acclimaté à ma petite maison. J’ai chaud. Je nage en eau calme. Le grand jour est arrivé. Laura m’explique les étapes. Elle compte sur moi pour être fort ou forte, on ne saura jamais. Quelle importance ! En même temps, il me semble être un garçon ! Nous arrivons à l’hôpital. Laura s’installe sur une table froide. Elle est là, seule, s’offrant au regard du médecin/femme de ménage, les jambes écartelées. Le médecin aux odeurs de mort, aux odeurs de vie met l’aspirateur en route. Je distingue sa tête blanche. Le contrat de bail prend fin unilatéralement. Je suis expulsé. Hiver ou été, même politique pour les embryons à tendance squatter. Je n’ai aucun droit, sauf celui de vider les lieux, de faire place nette. Je n’ai pas l’âge légal pour demeurer en place. Je n’ai pas encore accédé à la majorité fœtale, et à ce fameux trois mois au-delà desquels la location peut encore durer six mois. Je vois trouble au dedans de moi car Laura pleure. Laura et moi, nous ne nous sommes pas dits au revoir. Ce départ est un faux-départ. Je suis là, encore là, petite croix dans sa mémoire.

Paris, décembre 1992.

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Très, très beau texte! Triste réalité pour de nombreuses femmes.