Hier matin, avant d’accueillir mon premier patient, j’avais commencé une chronique sur les soixante-dix ans de l’anniversaire de l’adoption à Paris le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Je voulais vous parler de ceux qui ont porté ce texte comme la féministe Eleanor Roosevelt ou cet incroyable juriste que fut René Cassin et que tout étudiant en droit ne peut qu’avoir admiré. Je vous aurais également présenté cette Vénus noire imaginée par Freddy Tsimba et dont le corps est constitué d’un assemblage de douilles. Cette sculpture accueille désormais celles et ceux qui entrent dans le palais de Chaillot.

Hier matin, avant d’accueillir mon premier patient, j’avais commencé une chronique sur les soixante-dix ans de l’anniversaire de l’adoption à Paris le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Je voulais vous parler de ceux qui ont porté ce texte comme la féministe Eleanor Roosevelt ou cet incroyable juriste que fut René Cassin et que tout étudiant en droit ne peut qu’avoir admiré. Je vous aurais également présenté cette Vénus noire imaginée par Freddy Tsimba et dont le corps est constitué d’un assemblage de douilles. Cette sculpture accueille désormais celles et ceux qui entrent dans le palais de Chaillot.

Mais, un brouillard épais est venu envelopper le plateau, en happer les contours alors que la nuit étoilée avait laissé un soleil rose se lever au-dessus des champs labourés. Le froid et le brouillard ont fait naître en moi des rêves d’isba nichée au coeur d’une forêt de bouleaux argentés, de vieux poêle sur lequel reposerait une bouilloire en fer blanc rappelant celle de la cuisine de Nancy à Puerto Natales en Patagonie chilienne, de tapis épais, de plaids douillets dans lesquels s’envelopper pour lire, écouter de la musique, dessiner, écrire ou donner vie à des animaux de givre sur la fenêtre comme dans la poésie de Maurice Carême.

Mais, un brouillard épais est venu envelopper le plateau, en happer les contours alors que la nuit étoilée avait laissé un soleil rose se lever au-dessus des champs labourés. Le froid et le brouillard ont fait naître en moi des rêves d’isba nichée au coeur d’une forêt de bouleaux argentés, de vieux poêle sur lequel reposerait une bouilloire en fer blanc rappelant celle de la cuisine de Nancy à Puerto Natales en Patagonie chilienne, de tapis épais, de plaids douillets dans lesquels s’envelopper pour lire, écouter de la musique, dessiner, écrire ou donner vie à des animaux de givre sur la fenêtre comme dans la poésie de Maurice Carême.

Aujourd’hui, j’aimerais ne rien faire ou plutôt avoir le temps de démarrer un feu de cheminée et me lover dans le canapé largement partagé avec notre Fantôme, notre berger australien qui a eu huit ans le sept décembre. J’aimerais contempler les flammes, entendre le bois que j’ai rentré craquer, sentir mon corps toujours gelé (sauf quand je pédale, aspire, nettoie, repasse, monte et descend les escaliers cinquante fois par jour) se réchauffer en profondeur, jusque dans la moelle de mes os.

Aujourd’hui, j’aimerais ne rien faire ou plutôt avoir le temps de démarrer un feu de cheminée et me lover dans le canapé largement partagé avec notre Fantôme, notre berger australien qui a eu huit ans le sept décembre. J’aimerais contempler les flammes, entendre le bois que j’ai rentré craquer, sentir mon corps toujours gelé (sauf quand je pédale, aspire, nettoie, repasse, monte et descend les escaliers cinquante fois par jour) se réchauffer en profondeur, jusque dans la moelle de mes os.

J’aimerais écouter le concerto numéro 23 de Mozart interprété par Hélène Grimaud, le « Lascia Ch’io Pianga » de Haendel en m’obligeant à ne pas me rappeler ce que la lecture du terrible « Porporino ou les mystères de Naples » de Dominique Fernandez m’a appris quand j’avais quinze ans de la vie des castrats sous le règne du roi Ferdinand dans les années 1770. J’aimerais aussi écouter l’album que Diana Krall a enregistré à Paris en 2004 avec une prédilection pour « I get along without you very well ». Mais, ce matin, je ne peux pas. Maintenant que l’heure de vélo avec Fantôme s’éloigne avec la traditionnelle visite à Muguette dont le bonnet bleu-marine trop large tombe sur les yeux marrons ou gris, je sens mes pieds déjà gagnés par le froid. Une patiente va arriver. Une dame merveilleuse que le trio et Fantôme aiment beaucoup. Une dame à laquelle j’ai appris à intégrer le mot « fatigue » à son dictionnaire personnel après qu’elle ait souffert d’une attaque de panique ayant pris la forme d’un AVC avec aphasie temporaire. Le corps, épuisé, n’avait plus d’autre choix que de mettre sa propriétaire au repos total.

J’aimerais écouter le concerto numéro 23 de Mozart interprété par Hélène Grimaud, le « Lascia Ch’io Pianga » de Haendel en m’obligeant à ne pas me rappeler ce que la lecture du terrible « Porporino ou les mystères de Naples » de Dominique Fernandez m’a appris quand j’avais quinze ans de la vie des castrats sous le règne du roi Ferdinand dans les années 1770. J’aimerais aussi écouter l’album que Diana Krall a enregistré à Paris en 2004 avec une prédilection pour « I get along without you very well ». Mais, ce matin, je ne peux pas. Maintenant que l’heure de vélo avec Fantôme s’éloigne avec la traditionnelle visite à Muguette dont le bonnet bleu-marine trop large tombe sur les yeux marrons ou gris, je sens mes pieds déjà gagnés par le froid. Une patiente va arriver. Une dame merveilleuse que le trio et Fantôme aiment beaucoup. Une dame à laquelle j’ai appris à intégrer le mot « fatigue » à son dictionnaire personnel après qu’elle ait souffert d’une attaque de panique ayant pris la forme d’un AVC avec aphasie temporaire. Le corps, épuisé, n’avait plus d’autre choix que de mettre sa propriétaire au repos total.

Je sais que Fantôme aura droit à des gratouilles sur le ventre, que nous serons félicités pour la décoration de la crèche provençale, du sapin (rouge et or par les filles) et du petit oranger (par Louis qui avait dû ressentir une frustration à l’idée d’être limité dans le choix des couleurs), de la rampe de l’escalier et du changement de place du canapé pour que la partie salon de notre grande pièce à vivre soit plus chaleureuse.

Je sais que Fantôme aura droit à des gratouilles sur le ventre, que nous serons félicités pour la décoration de la crèche provençale, du sapin (rouge et or par les filles) et du petit oranger (par Louis qui avait dû ressentir une frustration à l’idée d’être limité dans le choix des couleurs), de la rampe de l’escalier et du changement de place du canapé pour que la partie salon de notre grande pièce à vivre soit plus chaleureuse.

Danielle et son sourire, ses yeux bleus et son manteau rouge sont repartis. Nous avons voyagé jusqu’à Noël, un Noël que, pour la toute première fois, elle n’organisera pas. Son fils et sa belle-fille prennent le relais. J’ai demandé à Danielle d’imaginer le bonheur des enfants en découvrant les paquets glissés au pied du sapin par le Père Noël, sa joie à elle de se sentir entourée par ceux qu’elle aime le plus au monde et la capacité à se laisser faire par ses enfants. Elle aura tout de même transporté le chapon paré et farci par son mari, ancien boucher. C’est elle qui aura eu la mission de le faire dorer, de le retourner et d’en surveiller la cuisson.

Comme tous les ans, Danielle a la délicatesse de nous offrir des chocolats. Cette fois, ils ont fait le voyage depuis Saint Raphaël. Quand j’ouvre le ballotin, une délicieuse odeur de chocolat s’en échappe. Je croque dans une ganache noire, mon chocolat préféré. Comme je reste sur ma fin et que j’ai encore un peu de café dans ma tasse, je me laisse tenter par une ganache au chocolat au lait. Les chocolats sont d’une grande fraîcheur et pas trop sucrés. J’envoie un petit sms à Danielle pour lui dire combien je me délecte des chocolats qu’elle nous a offerts.

Bien sûr, après que Danielle m’ait raconté tout ce que son mari et elle ont fait pendant leur long séjour dans le Midi, nous avons parlé des gilets jaunes, des tensions sociales, de l’allocution du Président de la République et de la détresse qu’elle avait ressentie vendredi dernier auprès des vendeuses du « Printemps » Haussmann à la veille de la décision de fermeture de tous les grands magasins. Sa fille l’invitait à Garnier. Elle allait voir « la dame aux camélias » en ballet.

Bien sûr, après que Danielle m’ait raconté tout ce que son mari et elle ont fait pendant leur long séjour dans le Midi, nous avons parlé des gilets jaunes, des tensions sociales, de l’allocution du Président de la République et de la détresse qu’elle avait ressentie vendredi dernier auprès des vendeuses du « Printemps » Haussmann à la veille de la décision de fermeture de tous les grands magasins. Sa fille l’invitait à Garnier. Elle allait voir « la dame aux camélias » en ballet.

Hier matin, sur mon vélo, j’écrivais dans ma tête la lettre que j’aurais voulue adresser à Emmanuel Macron qui est douze ans plus jeune que moi et qui, de toute évidence, n’a pas assez « roulé sa bosse », n’a pas la connaissance de terrain que j’ai acquise depuis ma naissance s’agissant du quotidien des Français grâce au métier de notre père dont l’empathie et l’ultra compétence dans ses fonctions faisaient l’unanimité, tout ce que j’ai traversé et l’écoute bienveillante de mes patients issus de tous les horizons: ouvriers, agriculteurs, fonctionnaires, artisans, commerçants, mamans en congé parental, personnes en recherche d’emploi, professions libérales, écoliers, lycéens, étudiants, retraités, journalistes, intermittents du spectacle et élus.

Vous ne le savez peut-être pas mais j’ai déjà écrit une lettre à Emmanuel Macron. Il était en marche et s’adressait aux femmes dont il ne comprenait pas qu’elles ne s’investissent pas davantage dans la politique. Il recrutait en vue des législatives. Son discours m’avait vue voir non pas jaune mais rouge et même carrément noir alors que mon mari me montrait la vidéo un dimanche matin et estimait que je devrais répondre à cet appel.

Dans la lettre que j’écrivais mentalement, je lui parlais de notre père, de la manière dont il avait occupé ses fonctions avec un sens aigüe de l’Etat et de la chose publique, de sa capacité à voir loin, très loin. Je revenais sur ce qui m’avait séduite dans sa démarche et insistais surtout sur cette volonté de transcender les partis politiques pour construire une France unie, forte, capable de relever les défis liés à l’éducation, à l’environnement, au « vivre ensemble », aux cités devenues zones de non-droit, au chômage et à la santé. Bien sûr, je ne devais pas être là quand il avait évoqué la suppression de l’ISF. Je lui expliquais combien cette mesure était une grossière erreur et lui valait toute cette colère, voire carrément de la haine. Comment cesser d’assujettir à l’ISF des gens qui sont (dans l’ensemble) parfaitement en mesure d’y faire face quand, par ailleurs, toute une partie de la population se paupérise ou est asphyxiée par les charges? Comment laisser se pratiquer en France une telle évasion fiscale? Comment tolérer que les géants du web ne soient pas imposables? Je lui suggérais sans pour autant revenir aux causeries au coin du feu imaginées par V.G.E de passer plus de temps avec des Français dans la vraie vie. Autrefois, souvent, dans les familles d’industriels, le fils désigné pour prendre la place du père déjà occupée par le grand-père commençait à un poste d’ouvrier et tournait à tous les postes de production. Il y passait vraiment du temps. Il ne se contentait pas d’une semaine de stage. C’est ainsi qu’il apprenait à comprendre de l’intérieur et au contact de ses futurs salariés la réalité de l’entreprise.

L’ENA dont notre père espérait la disparition n’est pas une école qui forme à la politique. C’est une école qui forme les fonctionnaires de la haute administration, des serviteurs de l’Etat et non des gens qui veulent mettre l’Etat à leur service! S’il est indispensable pour accéder aux plus hautes fonctions de connaitre les rouages de l’Etat, le fonctionnement des finances publiques, il est aussi essentiel de connaître la vie des futurs électeurs. Il en va de même pour moi s’agissant des prêtres. Aussi longtemps qu’on s’acharnera à infliger aux religieux le voeu de chasteté, les meilleurs prêtres seront ceux qui, avant d’entrer au séminaire, auront eu une vraie vie: mener des études, commencer à travailler, entretenir des relations amoureuses, avoir été animé par tous les sentiments qui font la complexité de l’âme humaine: le désir, la colère, l’amour, la passion, la frustration, l’excitation, la jalousie…

L’ENA dont notre père espérait la disparition n’est pas une école qui forme à la politique. C’est une école qui forme les fonctionnaires de la haute administration, des serviteurs de l’Etat et non des gens qui veulent mettre l’Etat à leur service! S’il est indispensable pour accéder aux plus hautes fonctions de connaitre les rouages de l’Etat, le fonctionnement des finances publiques, il est aussi essentiel de connaître la vie des futurs électeurs. Il en va de même pour moi s’agissant des prêtres. Aussi longtemps qu’on s’acharnera à infliger aux religieux le voeu de chasteté, les meilleurs prêtres seront ceux qui, avant d’entrer au séminaire, auront eu une vraie vie: mener des études, commencer à travailler, entretenir des relations amoureuses, avoir été animé par tous les sentiments qui font la complexité de l’âme humaine: le désir, la colère, l’amour, la passion, la frustration, l’excitation, la jalousie…

Il en va de même pour un thérapeute. On ne devrait jamais exercer ce métier avant d’avoir atteint au moins trente-cinq ou quarante ans. Hier soir, j’en ai longuement discuté avec Bastien, ostéopathe, qui avait la gentillesse de recevoir Victoire, notre seconde fille, à 20h15. Pousser la porte du cabinet de Bastien, c’est entreprendre un voyage entre Inde et Népal, bouddhisme et méditation. Victoire est complètement entrée dans cette ambiance et la séance lui a fait un bien fou. En quittant Bastien, je lui disais que les thérapeutes avaient les patients qu’ils méritaient. Depuis que j’exerce, je constate que j’ai eu la chance d’accueillir des hommes et des femmes très intéressants dans leur diversité, leur parcours de vie, leur curiosité intellectuelle, leur besoin d’engagement, leur ouverture aux autres et leur sens de l’humour souvent très développé.

Ma lettre à notre marcheur dont l’empathie m’avait séduite demeurera mentale. Si notre père avait encore été de ce monde, il aurait pu m’aider à la faire parvenir à bon port. Je conserve dans mes affaires plusieurs lettres jamais envoyées mais dont la rédaction, à l’époque, m’a soulagée. En écrivant, on sort les choses de soi et on prend de la distance.

Je ne sais pas du tout comment la situation sociale va évoluer en France mais, cette année, encore plus que les autres, il est bien difficile d’entrer dans la lumière de l’Avent, d’ouvrir son coeur au bonheur de la naissance d’un enfant. Quand nous avons posé nos bagages dans le Loiret, un mois avant Noël, les maisons et les jardins se paraient de guirlandes lumineuses. Parfois, c’était si chargé qu’on avait le sentiment d’être à Disneyland. Treize ans plus tard, rares sont désormais les propriétaires qui s’amusent à tendre des dizaines de mètres de guirlandes le long de leur toit ou dans les branches des arbres et de remplacer les nains de jardin par des Bambi fluorescents.

Mon mari est à Paris. Ce soir, je serai au collège pour le conseil de classe de notre fils, Louis, élève en sixième, la pire sixième cette année. Hier, j’assistais au conseil de classe de Victoire. J’appréhende le conseil à venir. I n’est jamais facile moralement d’entendre des déluges de critiques sur des enfants et de constater combien, parfois, les professeurs excédés, à bout de patience, peuvent se montrer dur et définitif dans leurs propos. Bien sûr, être professeur, c’est comme être parent de plusieurs fratries de vingt-huit enfants en moyenne…Tout sauf une sinécure d’autant que les professeurs, dans leur large majorité, s’attachent à comprendre et à intégrer les particularités de certains de leurs élèves. Relever le défi de l’école d’aujourd’hui est si difficile!

Ce week-end, nous serons à Paris. Nous y assisterons à l’une des représentations de la pièce que ma soeur, Virginie Guillou, a écrite et mise en scène avec l’un de ses amis, Jean-Luc Berthin « Fly me to the moon ». Nous célèbrerons une sorte de goûter de Noël avant l’heure puisque nous ne serons pas ensemble cette année les 24 et 25. Le dimanche, nous irons voir avec les enfants l’exposition Miro au Grand Palais. Cela fait maintenant six mois que je n’ai pas pu retourner à Paris et comme je ne sais pas comment sera cette ville si chère à mon coeur, je vous donne à relire une chronique écrite le onze décembre 2014 après un week-end capital.

Ce week-end, nous serons à Paris. Nous y assisterons à l’une des représentations de la pièce que ma soeur, Virginie Guillou, a écrite et mise en scène avec l’un de ses amis, Jean-Luc Berthin « Fly me to the moon ». Nous célèbrerons une sorte de goûter de Noël avant l’heure puisque nous ne serons pas ensemble cette année les 24 et 25. Le dimanche, nous irons voir avec les enfants l’exposition Miro au Grand Palais. Cela fait maintenant six mois que je n’ai pas pu retourner à Paris et comme je ne sais pas comment sera cette ville si chère à mon coeur, je vous donne à relire une chronique écrite le onze décembre 2014 après un week-end capital.

On entend souvent dire : « Paris, c’est triste. Paris, c’est gris. Paris, c’est sale. » J’ai vécu à Paris quand j’étais enfant et, plus tard, après avoir décroché mon bac dans le Tarn, en terre ovalienne, pour y mener mes études et commencer à y travailler. En quatorze ans, je n’ai jamais associé Paris ni à la tristesse, ni à la grisaille ou encore à la saleté. Paris, pour moi, c’est un peu comme un de ces tableaux dessinés par Mary Poppins sur le trottoir avec des craies et dans lequel les enfants, le ramoneur et elle s’élancent après avoir sauté à pieds joints. Paris, c’est comme une des fenêtres du calendrier de l’Avent : on est toujours surpris parce qu’on va découvrir en l’ouvrant.

Notre cerveau a ce pouvoir presque magique de décider de voir ce que nous voulons voir. Si, enfant, je décide que Paris sera toujours une fête, mon cerveau se programme pour ne pas me décevoir. Notre grand-mère maternelle qui était, bien que née dans les Vosges, une Parisienne jusqu’à la racine des cheveux, a beaucoup fait pour que Paris, dans l’esprit de ses deux petites-filles, s’inscrive en lettres d’or. Quand nous allions lui rendre visite, à raison d’une semaine ou deux par an, car elle travaillait beaucoup à l’opéra Garnier, elle nous imaginait des programmes incroyables avec ballet classique au palais des congrès, expositions, thés dans des salons cosy à souhait, journée shopping durant laquelle rien ne nous était refusé et grandes promenades à pied dans Paris. Son énergie était débordante. Même quand, du 24 novembre au 15 décembre 1995, j’ai arpenté, avec des milliers d’autres Parisiens, le macadam plusieurs heures par jour parce que la RATP était en grève, que les stations restaient fermées, je n’ai pas pris Paris en grippe. Il faisait très froid ! La vie continuait. Ce n’était pas la guerre ! On voyait de plus en plus de personnes se déplacer en rollers. On pouvait emprunter des bateaux sur la Seine. On finissait par croiser les mêmes visages à la peau rougie par le froid. On en arrivait à se sourire en se reconnaissant et à échanger un regard complice. Quand, enfin, les grilles des stations de métro se sont relevées, que les rames ont recommencé à circuler, c’est dans la joie que les Parisiens se sont engouffrés dans les entrailles de la terre !

Certains m’objectent : « c’est facile ! Tu as connu Paris quand tu étais étudiante et, ensuite, au début de ta vie professionnelle. Tu étais célibataire sans enfants. Tout change quand tu bosses et que tu fondes une famille ! » Je rejette cet argument. Je ne voulais pas quitter Paris. Je l’ai fait poussé par des forces souterraines puissantes qui me dictaient de mettre mes pas dans ceux d’une femme, notre mère, qui m’avait précédée sur ce chemin trente-cinq ans plus tôt. Vivre à l’étroit, avec sa progéniture qui s’agrandit, dans un appartement dont on rêverait, parfois, de repousser les murs, cela ne m’aurait pas affectée. Quand on est contraint de vivre à plusieurs dans un espace réduit, on se découvre des ressources incroyables en matière de rangement et on met en pratique l’un des principes phares du Feng shui : on ne possède que l’essentiel. On s’épure. On s’allège.

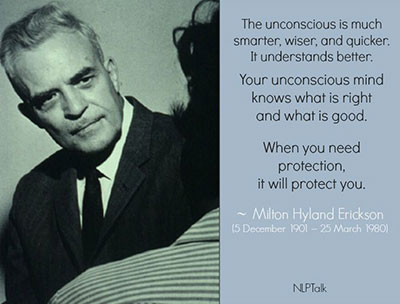

Il m’a fallu des années pour faire mon deuil de la vie à Paris. Maintenant que je suis devenue sophrologue, que j’ai vieilli, que je me passionne pour la vie de Milton Erikson, je sais que le père de l’hypnose moderne avait raison : ce qui compte vraiment, c’est la vie, là, maintenant. La vie d’abord ! L’arrivée de Fantôme dans notre existence voici quatre ans et, un an plus tard, le départ de mon unique sœur avec sa famille pour Los Angeles, m’ont définitivement libérée de mon rêve de Paris devenu une sorte d’obsession capitale, capable, parfois, de me faire perdre de vue l’essentiel. A Paris, jamais, je n’aurais eu un chien aussi merveilleux que Fantôme. A Paris, c’est certain, je n’aurais pas pu exercer mon activité chez moi. Il aurait fallu que j’aie un cabinet indépendant. Or, Fantôme ne peut pas vivre sans ses maîtres, sans ses promenades quotidiennes. Il aurait été trop malheureux.

Le matin, avant que le soleil ne monte dans le ciel, n’éclaire la ligne d’horizon, je n’aurais pas pu ouvrir le portillon du jardin, monter sur mon vieux vélo et suivre Fantôme sur les chemins sillonnant à travers les champs et les bois. Je n’aurais pas vécu de l’intérieur les mutations de la nature au gré des quatre saisons comme nous l’avions déjà expérimenté dans le Gard avec la vigne qui est toujours la même et toujours une autre. Je n’aurais pas vu bondir un groupe de cervidés, s’envoler la chouette ou le faisan doré. Je ne me serais pas réjouie devant ce premier feu de cheminée, l’éclosion de la rose, le pic-vert qui crie avant de disparaître au-dessus d’un champ planté de trèfle incarnat et les enfants qui grandissent au plus près de la nature et ont la chance de pouvoir recevoir leurs amis facilement. Si, voici neuf ans, nous n’étions pas venus nous arrimer dans ce bout de terre qui ne cherche pas à rejouer « la grande séduction » canadienne avec les nouveaux arrivants, je n’aurais jamais rencontré des personnes magnifiques, noué des amitiés céréalières aux racines aussi profondes qu’elles ont été longues à germer !

Le bonheur est en soi. Je l’ai toujours porté en moi telle la petite lumière de vie qui témoigne de la présence de Dieu dans les églises. Le bonheur était en moi mais, en m’éloignant de Paris, de ma famille, de mes amis, de mes repères, je pensais l’avoir perdu en route. Il m’est arrivé, avant et encore après la naissance de notre troisième enfant, de me sentir morte. Ce sentiment était si profond que j’avais peur de ne pas ressusciter. Seul un observateur attentif me pratiquant depuis ma naissance comme mon unique oncle paternel pouvait mesurer l’étendue de mon naufrage intérieur. Malgré ma peine, j’ai toujours été de l’avant, continué à sourire et essayé de me raccrocher aux petits plaisirs essentiels de l’existence. Et puis, un jour, la vie l’emporte. Le bonheur revient dans toute sa puissance. Les cendres se recouvrent de jeunes pousses vertes. L’oiseau mazouté déploie à nouveau ses ailes. Il prend son envol et résonne alors en moi la phrase de mon mari me disant, à Vannes, à l’occasion d’un dîner en tête à tête voici cinq ans : « tu n’es pas morte ! C’est une impression. ». Aussi dure qu’ait pu être cette expérience, je ne la regrette pas. J’en tire des enseignements essentiels : le bonheur est en nous. Le présent est le temps de la construction même si, encore aujourd’hui, je me refuse à me priver de mes allers-retours dans le passé et dans le futur. La peur du changement paralyse. Il faut du courage pour retrouver une voie quand on a perdu sa voix.

Le week-end dernier, nous étions à Sceaux et à Paris. A Sceaux, où notre mère vit dans un appartement qui fut avant qu’elle ne l’occupe celui de l’une de ses grand-tantes, professeur de français et de latin. Une femme merveilleuse qui est venue accomplir la fin de sa vie chez nos parents. Elle nous découpait des ribambelles dans des feuilles de papier. Elle imaginait des décors de poupée avec des feuilles d’automne, des glands. Elle avait fait réaliser à ses élèves des livres comme ceux du Moyen-Age avec des enluminures. Ils sont dans la maison de Pont, dans le bas d’une bibliothèque, un trésor parmi tant d’autres qui racontent les êtres, leurs passions, leurs combats et, parfois, les heures les plus sombres de leur parcours. Cet appartement se situe presqu’en face d’un lycée dont notre arrière-grand-père a été proviseur et où nos grands-parents se sont fiancés. Sceaux est donc un lieu très chargé pour notre famille maternelle comme peut l’être un bout de terre dans le Finistère sud pour notre famille paternelle. A Sceaux, nous avons remonté cette étonnante allée d’honneur dont les arbres sont coupés au cordeau et qui mène aux grilles du parc. Nous avons marché dans les allées plantées de centaines d’essences différentes, où certaines pelouses font la joie des familles aux beaux jours, où je courais quand j’étais étudiante. Nous avons été à la 34ième foire aux santons et chaque enfant en a choisi un pour agrandir notre crèche : la dame à la citrouille pour Céleste, le couple à l’ombrelle rouge pour Victoire et un bon boulanger tout en rondeur sortant sa miche du four pour Louis. Avec une dame présentant des crèches abritées dans des armoires d’Uzès en miniature, nous avons parlé du Gard. Son mari, peintre, et elle partagent leur vie entre Nyons et Venise. Maintenant que la nuit est tombée, la rue Houdan illuminée a un petit air montagnard. Chez le fromager, on respire la France des terroirs. Louis choisit un camembert, Victoire un brebis basque et Céleste un chèvre cendré du Poitou. Un peu plus bas, on achète un Saint Joseph et encore plus bas une baguette croustillante et une barquette de framboises. Le monsieur des quatre saisons offre aux enfants des cerises du Chili. On se laisse descendre jusqu’au bas de l’allée d’Honneur en longeant les hautes façades du lycée Lakanal.

Dimanche, mes yeux s’ouvrent avant six heures. Encadrée par deux de nos trois enfants, l’aînée et le plus jeune, dans un appartement chauffé par le sol, je n’ai pas très bien dormi. Je regrette de ne pas avoir emporté de quoi courir. Je serais allée dans le parc en attendant que la maisonnée s’éveille. Il a gelé fort. Les vitres des voitures sont opaques. Nous montons dans le RER. Dans une poussette, un petit chien dort emmitouflé dans une couverture. Je le fais observer à Victoire qui a tenu à s’asseoir sur mes genoux. La dame qui nous fait face nous explique qu’il s’agit de son chien, un King Charles, le chien préféré du roi Charles II d’Angleterre et très prisé de ces dames de la haute société qui aimaient à glisser leurs pieds sous le ventre chaud de ces petits chiens frileux, peureux et placides. La dame porte de grosses lunettes. Elle s’enfonce dans la nuit. Elle habite Gif-sur-Yvette. La poussette lui sert de déambulateur. Après avoir vécu avec un compagnon antiquaire dont elle n’a pas eu d’enfant, elle met sa retraite au service des jeunes malades atteints de cancer. A l’Institut Gustave Roussy, elle anime un atelier de contes. Elle est, également, slogandiste pour le compte d’organismes internationaux tels que l’UNICEF. Elle me demande quel métier j’exerce, si j’aime écrire. Elle me demande si je pourrais l’aider dans l’écriture d’un scénario. Elle a déjà le synopsis mais elle ne se sent pas le courage de réaliser ce travail seule. Nous échangeons nos numéros de téléphone. Elle écrit avec un gros marqueur bleu. Le passager qui est à sa gauche n’en revient pas ! Comment deux êtres peuvent-ils en arriver à échanger des numéros de téléphone en quelques stations de RER ?

Dans les Tuileries, il bruine. Stéphane monte le planeur qu’il vient d’offrir à Louis. Le père et le fils s’amusent maintenant à faire voltiger l’engin. Nous retrouvons nos amis et allons déjeuner au Louvre. Il y avait trop de monde « au pain quotidien » de la place du marché Saint Honoré, un lieu que nous affectionnons tout particulièrement car il nous rappelle l’ambiance des pensions pendant notre tour du monde. Il faudrait encore un poêle et on se croirait chez Nancy à Puerto Natales, en Patagonie chilienne. Dans cette cuisine, je régalais les marcheurs avec des crêpes. Nos amis Christel et Gert nous en parlent encore ! Au Louvre, nous déjeunons italien, libanais, marocain ou cuisine française traditionnelle. Au bout d’une heure, les enfants commencent à lutter sur les banquettes, à se cacher sous les tables…Il est temps de partir !

Dans un mélange terrible d’odeurs de vin chaud, frites, soupe à l’oignon, gaufre au Nutella, marrons grillés, pomme d’amour et churos, nous remontons l’avenue des Champs-Elysées jusqu’au Grand Palais. Nous n’attendons pas très longtemps avant de rentrer dans le hall et la conversation s’engage avec un clarinettiste tchèque avec lequel j’avais déjà échangé en août alors que j’allais voir au Petit Palais, cette fois, une exposition consacrée à Paris en 1900. Il est charmant. Ses yeux bleus sont à la fois doux et pétillants. Il est né à Bratislava. Il a quitté son pays non pas au moment de l’entrée des chars soviétiques mais après le divorce de velours, la séparation entre la Slovaquie et la République tchèque. Mon imagination se met en action. Je suis propulsée quelque part dans un des premiers romans de Milan Kundera : il jouait dans l’orchestre philarmonique de Bratislava. Il a été contraint de quitter son pays et, depuis, il est aux commandes d’une manufacture d’anches pour instruments de musique qui se situe au 118 de la rue du Chemin Vert dans le XIième arrondissement de Paris. Il se prénomme Jozef Galis. Il nous offre un CD. Nous l’écouterons dans la voiture ce soir sur le chemin du retour. L’enregistrement date de 1980. L’orchestre joue deux morceaux de musique composés par Jurgi Karkas et Anton Petrik. C’est une musique qui unit accents nostalgiques et moments légers. Je me promets d’aller lui rendre visite dans son atelier lors d’un prochain passage et d’en apprendre un peu plus sur sa vie s’il consent à la partager avec moi.

Je savais que les enfants aimeraient beaucoup l’œuvre de Niki de Saint Phalle. A chaque fois que nous sommes passés devant la place Stravinsky à côté de Beaubourg, ils étaient heureux de regarder les sculptures fontaines qui tournent sur elle-même. C’est un vrai coup de foudre entre les enfants et Niki. Pendant une heure trente, ils vont regarder chaque sculpture, peinture, dessin et écouter toutes les vidéos. Ils sont captés, captivés ! La période pendant laquelle Niki tente de se libérer de la violence qui l’habite depuis que son père lui a volé son enfance en prenant son corps en tirant à la carabine sur des tableaux dont le plâtre recouvre des objets et des sacs remplis de peinture de couleur fascine les deux garçons. Cela leur permet également de vivre leur part d’agressivité. C’est très sain. C’est libérateur !

Niki et moi sommes presque nées le même jour à la même heure avec trente-neuf années d’écart. De tous les arts, la sculpture est celui qui me parle le plus car je l’ai toujours ressentie comme un engagement total du corps et de l’esprit, l’expression la plus absolue du souffle créateur, l’engendrement par excellence d’une pensée. Les sculptures de Niki entrain d’accoucher en sont l’exemple ! Louis est subjugué par ses Nanas qui évoluent dans l’espace avec grâce et légèreté. Il rit beaucoup devant « la promenade du dimanche » : un couple vieillissant se promène. L’homme tient en laisse une grosse araignée noire et velue. Cet animal revient souvent dans le travail de Niki.

Ses Nanas sont belles, épanouies, affranchies du regard de l’homme et de la société sur elles. Niki a été jusqu’au bout de son engagement artistique et féministe. Elle a rendu hommage aux femmes. Elle a célébré la femme mère, nourricière, sensuelle. Mon cœur de femme, de maman, de thérapeute et d’écrivain se sert en pensant que Niki a renoncé à élever les deux enfants qu’elle avait eus avec son mari, un poète américain. Je me suis demandée pourquoi elle avait laissé ses enfants à leur père. Etait-ce lié à cet inceste qu’elle a porté dans le secret de sa chair et de son esprit jusqu’à l’âge de 64 ans ? Etait-ce le prix à payer pour vivre sans limites sa puissance créatrice ? Quels liens a-t-elle pu nouer avec ses enfants ? Je me suis demandée si l’art l’avait guérie de ses souffrances. A la fin de sa vie, elle semblait apaisée. La colère qui armait la carabine, mettait à mort symboliquement et l’amant et le patriarche l’avait quittée.

Le jardin des Tarots, en Toscane, a tant plu aux enfants qu’ils nous ont fait promettre de les y emmener. Si nous allons voir ma sœur et les siens à Los Angeles, nous pourrons peut-être aller découvrir le Queen Califia’s Magic Circle dans le Kit Carson Park à Escondido dans le Sud de la Californie auquel elle a consacré les dix dernières années de sa vie tout en garantissant la postérité de l’œuvre de son compagnon, Jean, par l’ouverture d’un musée qui porte son nom à Bâle. Le Cyclope, à Milly-la-Forêt, est là pour témoigner de ce que, parfois, Niki entrait momentanément dans l’ombre de Jean pour lui laisser le devant de la scène. Mais, le plus souvent, c’est Jean qui s’effaçait devant Niki et, alors, Camille pouvait se redresser face à Paul et à Auguste et se dire : « moi aussi, j’existe ! »

Depuis dimanche, je pense à Niki. Elle m’accompagne. Lundi soir, en rentrant de l’école, Louis a demandé à son père de dessiner l’une des Nanas. Chacun a fait sa version. Le livre qui raconte Niki aux enfants est au pied de son lit et, hier encore, c’est dans ces pages qu’il est allé puiser l’inspiration pour faire un dessin à sa cousine qui vit en Roumanie et aura bientôt neuf ans.

Depuis dimanche, je pense à Niki. Elle m’accompagne. Lundi soir, en rentrant de l’école, Louis a demandé à son père de dessiner l’une des Nanas. Chacun a fait sa version. Le livre qui raconte Niki aux enfants est au pied de son lit et, hier encore, c’est dans ces pages qu’il est allé puiser l’inspiration pour faire un dessin à sa cousine qui vit en Roumanie et aura bientôt neuf ans.

L’exposition se termine mi-février. Allez-la voir avec vos enfants, vos petits-enfants! Niki touche tout le monde. C’est à cela qu’on peut dire qu’elle est un génie!

Anne-Lorraine Guillou-Brunner

Anne-Lorraine Guillou-Brunner